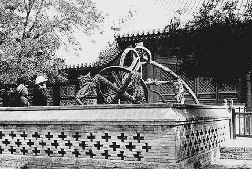

北京古观象台上的铜天文仪器

尽管乾隆表面上对英国的制造业不感兴趣,但他和许多其他中国人一样,对各种外国事物表现出相当大的兴趣,从他1773年与传教士蒋友仁的一系列谈话中可以看出这一点。在这些兴趣领域中,天文学和相关的数学科学,与清朝证明其政治权威的努力有着最密切的联系。

向乾隆提出日心说

在1630年代,欧洲的耶稣会士和中国学者出版了大量翻译的西方著作,涉及历算方法、数学、测量技术和其他广泛的科学主题。

耶稣会传教士在1644年政权变动后不久就为清政府提供服务。他们在天文学方面的技能,对寻求统治合法性的外来族群格外有价值。他们中的一人被任命为帝国的钦天监监正——钦天监是一个重要的国家机构,负责调整帝国的历法。在接下来的150年中,这一职位一直由耶稣会士担任,这为他们提供了影响整个中国天文学方向的机会。

耶稣会在中国传教的前两个世纪左右,欧洲的科学正在经历卓越的发展,特别是哥白尼的日心说理论。哥白尼认为太阳是宇宙的中心,地球和其他行星都围绕着它,此类成就还有伽利略发明的望远镜。

虽然传教士们确实告诉了中国同行关于望远镜的事,并最终制造了一台,但他们对日心说保持沉默,因为教会谴责它是异端。教会认为,如果地球和住在地球上的人不是宇宙的中心,这种神学上的暗示实在是太可怕了,简直不可想象。

1760年,传教士蒋友仁终于向乾隆提出了日心说,不出意外的是,中国学者对欧洲天文学产生了极大的怀疑,因为他们注意到各种不一致和不准确的地方。到18世纪晚期,帝国对欧洲知识的信心有所动摇,中国天文学家普遍认为,欧洲同行没什么可提供给他们的。

促成了一场科学革命

欧洲人传入中国的宇宙理论需要引入新的数学元素,包括欧氏几何、实用天文学、编写算法、平面和球面三角函数。就像天文学一样,耶稣会截留了那个时代新发现的数学知识。它们并没有涉及概率计算、解析几何、微积分、数论的复兴或符号代数的发展。他们提出的新观点只是为了使他们的天文学保持精确。

尽管有其局限性,耶稣会将西方科学引入中国,对中国学者和中国数学、天文学的整体进程还是产生了巨大的影响。正如一位中国科学史学家所写:

王锡阐(1628-1682)、梅文鼎(1633-1721)、薛凤祚(卒于1680年)是中国最早对新的精确科学做出回应并对后世产生影响的学者。简而言之,他们促成了一场科学革命。他们从根本上改变了人们理解天体运动的方向。他们从使用数值过程来产生连续的角度方向的方式,转向使用空间中连续位置的几何模型。他们改变了一种认知,概念、工具和方法成为中心重要的部分,因此几何和三角在很大程度上取代了数字代数,行星的绝对旋转及其与地球的相对距离等问题第一次变得重要起来。他们说服了中国天文学家:数学模型可以解释现象并预测它们。

西方科学的引进也重燃了人们对中国本土科学的兴趣。知识分子现在除了关注道德哲学,还把注意力转向诸如天文学、地理学和测量学等。

儒家教育的组成部分

这一运动的一部分涉及重新包装古代圣贤,使他们不但是道德美德的典范,也是中国技术的倡导者。所有这些认知趋势,导致了一个重要的学术运动的发展,也就是“考证”,或称证据研究,即探寻那些可以通过经验验证的知识。

考证学者的目标,简单地说就是实事求是。他们在学术事业的各个方面都追求精度和准确,不仅包括更技术性的学科,还包括历史研究、文献学和考据学,这些使学者能够分析古代文献的真实性,从而在源头上重新发现真正的儒家思想。

1799年,一位著名学者出版了一本关于天文学家和数学家的传记,其中37位是西方人。这本书将中国传统天文学和西方天文学结合起来,并引起了人们对西方天文学的注意。这部著作之所以具有影响力,是因为它的主要编纂者阮元(1764-1849)掌国子监算学,那里会教导崭露头角的士大夫们学习科学,这是儒家课程的一部分。数学和天文学被重新确认为儒家教育的重要组成部分,这一思想在18世纪达到了顶峰。尽管耶稣会前后不一导致了怀疑,但中国学者并没有抛弃西方的知识。

总之,毫无疑问,西方天文学和数学的引进极大地影响了中国知识活动的方向。它的影响范围远远超出了我们所认为的科学直接涉及的领域。认为中国知识分子抵制这种西方知识的说法,不管出于什么原因,都是错误的。

正相反,一方面,他们密切关注欧洲的天文学和数学,以保证他们从耶稣会士那里学到的东西是有意义的,另一方面,他们创造性地将西方科学知识及其方法纳入已有的学术辩论,极大地改变了中国学术探索的方向和界限。

(摘自[美]卫周安著王敬雅 张歌译《北京的六分仪:中国历史中的全球潮流》,江苏人民出版社2024年2月出版)