近日,Ralph Lauren取得了一场商标侵权案的胜利:广州爱驰皮件有限公司及其主要授权商擅自抄袭使用拉夫劳伦商标,被法院判定赔偿2000万元人民币。

在现实中,奢侈品牌维权面临着诸多挑战。

抄袭现象接踵而至

近年来,LACOSTE和Burberry等品牌也遭遇类似的维权困境。LACOSTE的鳄鱼图形商标早在2006年就在中国达到了驰名状态,南极电商及其旗下的卡帝乐品牌却一直在使用相似的鳄鱼商标。经过长达数年的法律斗争,北京市高级人民法院近日作出判决,认定南极电商及其关联公司侵犯了LACOSTE品牌和拉科斯特公司的合法权益,并要求其支付约1480万元人民币的赔偿金。

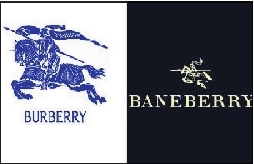

同样的,Burberry在诉新帛利商贸有限公司商标侵权和不正当竞争案中经历长达五年的法律斗争。最终,江苏省高级人民法院终审裁定Burberry的文字标志“BURBERRY”和骑士图案为驰名商标,并判决被告禁止使用其注册了五年以上的商标Baneberry并赔偿600万元人民币。

“乔丹案”甚至一度让全国网友隔着屏幕乐出声,这场纠纷持续长达八年之久,直到2020年,上海市第二中级人民法院才作出判决,要求乔丹体育公司停止使用其企业名称中的“乔丹”商号,并赔偿共计35万元。然而,对于乔丹来说,这35万元的赔偿金与其长达八年的时间成本相比,简直微不足道。

这些案例无一不表明,奢侈品品牌在维权过程中面临着巨大的挑战。抄袭现象接踵而至,不仅损害了品牌方的合法权益,也扰乱了市场秩序。

品牌被抄袭维权难

从尊重知识产权的角度出发,无论费用多高,时间多长,打一场属于知识产权的硬仗都是值得的。有媒体曾指出,LOGO纠纷凸显出奢侈品牌是如何激烈地保护自己的标志和商标的。这些LOGO往往象征着奢侈品时尚和独一无二,对于奢侈品品牌而言,一旦被抄袭,不仅损害品牌形象,更侵占了品牌应得的市场份额。

现实却是残酷的。尽管品牌方不遗余力地维护自己的知识产权,但抄袭现象依然屡禁不绝。这背后既有抄袭者为谋取利益而铤而走险的贪婪,也有法律法规执行不力、监管缺失的无奈。

技术,成为了品牌方应对抄袭的新武器。近年来,越来越多的奢侈品品牌开始利用新技术来维护自己的知识产权。Ralph Lauren就曾推出了数字产品ID技术,将首先应用于旗下Polo整个产品线。

然而,技术虽然能够在一定程度上避免假货流行和知识产权的破坏,但并不能从根本上解决问题。从本质上讲,法律的保护才是奢侈品品牌最有力的武器。只有加强法律法规建设,提高侵权成本,才能有效遏制抄袭现象的发生。

要客研究院院长周婷表示,对于奢侈品牌来说,中国法律对设计类知识产权的保护力度非常有限,除了大范围注册类似知识产权外,没有其他办法。而我国目前应该强化知识产权法律法规建设以及提高违规成本,这是最行之有效的方法,但也不得不承认,任重而道远。

“对于尚未进入中国市场的奢侈品品牌,商标注册应提前布局。”代理拉夫劳伦此次商标侵权案件的方达律师事务所律师团队建议,若时间紧迫,可在国家知识产权局进行检索,查看是否存在在线抢注行为。

国际名模吕燕表示,在法律保护之外,时尚行业更应该建立行业内部组织和反抄袭小组,对全行业进行监督,建立行业声誉评价体系,提升从业人员的道德标准,规范行业的创意生产方式,杜绝设计过程的侥幸心理。 (摘自12月21日《21世纪经济报道》 高江虹 陶畅文)