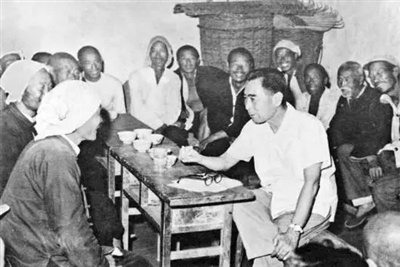

1961年5月,周恩来在河北邯郸农村调查

1968年6月21日,在陪同毛泽东会见坦桑尼亚总统尼雷尔时,周恩来说,已从外电获悉坦桑尼亚媒体报道他在欢迎尼雷尔总统的宴会上谴责新殖民主义时苏联等一些国家的使节退席的消息。尼雷尔说:总理,你了解消息比我们还快。毛泽东说:他是一个“消息灵通人士”。

志存高远,博闻天下大事

周恩来有着长期办报以及领导办报的经历,对新闻有着极高的关注度,对天下大事了然于胸。他在南开中学读书时主编《敬业》学刊,在五四运动中主编《天津学生联合会报》。在旅欧期间,他兼职天津《益世报》记者,广泛进行社会调查,撰写反映一战后欧洲资本主义衰落以及华工、勤工俭学生遭遇的新闻调查,并领导编辑中共旅欧支部刊物《赤光》和《少年》。在武汉和重庆,周恩来领导创办《新华日报》和《群众》周刊,还审阅报纸的社论、专论和重要文章。

新中国成立后,周恩来在日理万机的同时,依然高度重视新闻宣传工作,提出了一系列针对性要求,并为报刊题名、题词。对经他倡导、由新华社主编的《参考资料》,无论工作多忙,都做到每日必看。“文化大革命”中,周恩来用羸弱之躯苦撑危局。尽管如此,他还尽心尽力,审批和过问新闻宣传。据不完全统计,仅1970年一年,他就审批新华社各种稿件439篇。

周恩来作为中共隐蔽战线的开创者和卓越领导人,努力健全情报搜集、识别、传递系统,培养优秀的情报人才,在关键时刻亲自掌握情报,运筹帷幄开展艰苦卓绝的对敌斗争。在解放战争指挥三大战役中,周恩来协助毛泽东“在世界上最小的司令部里,指挥了规模最大的革命战争”。他对敌我双方的战争态势、兵力部署、部队特点、战斗力强弱,甚至国民党军指挥官的简历、性格等,可以说了如指掌。

新中国成立不久,抗美援朝战争爆发。周恩来作为主持中央军委日常工作的副主席,密切注视战局发展,常到解放军总参谋部作战室听取汇报,掌握动向。他“对朝鲜战场上敌我双方情况,特别是志愿军方面包括团一级单位的状况,了如指掌。对哪一个部队正在哪些村庄、哪个山头,都很清楚”。

夙夜在公,谙熟政务民情

周恩来是党内外公认的最为忙碌的人。延安时期,毛泽东评价周恩来“工作有拼命精神”;新中国成立之初,称誉“周公确有吐哺之劳”。邓小平说,周恩来“一天的工作时间总超过12小时,有时在16小时以上,一生如此”。

周恩来勤奋刻苦、忘我工作达到惊人的程度。他每天起床后,首先听取关于急办事情的汇报,然后迅速批阅所有的急电、急件,接着便开始阅读当天报纸上重要的国内外新闻和秘书用红笔勾出的重点资料。1954年4月,为了参加日内瓦会议,周恩来阅读了大量有关这次会议的文件、函电和资料,多次约请外交部和其他方面的有关人士进行商谈。1956年下半年,为了解决中缅勘界问题,周恩来认真查阅有关中缅边界问题的各种资料,研究中缅边界涉及的各项问题,最终形成了同时解决南北两段问题的方案。毛泽东说,为此“周总理读了几本书”。在三年困难时期,为了解决饥荒问题,周恩来对粮食数据反复盘算,烂熟于心,专门设计了一种“中央粮食调拨计划表”,看起来一目了然。他对具体数字和整体情况总是看得很细、记得很牢。

在1964年9月召开的首次核试验准备会议上,周恩来传达了中央政治局常委扩大会议的决定,并且在试验的时间上作了细致的考虑,“看来需要在20天后了,10月有4次好天气,中旬可能赶上也可能赶不上,还有下旬1次;11月上旬还有1次,到11月下旬就不好了”。对环境污染问题提出了明确的要求,“要把风向、放射性微尘飞散距离详细计算,搞出资料”。会上,他周密部署了核试验的各项准备工作,确保了“我们的第一颗原子弹爆炸成功”。

周恩来勤于深入基层,搞好调查研究,特别是1958年,他几乎每个月都穿插安排调研。盛夏酷暑,他专程南下广东、上海,先后重点走访了水利工地、农业合作社和钢铁厂,对“大跃进”的实际状况有了直观的了解。

结交广泛,兼听百家之言

周恩来结交广泛,与各界精英、中外名流以及普通群众保持经常性联系。

在战争岁月与和平年代,他和无数战友、同事并肩战斗,建立了深厚的情谊。许多民主人士视他为知己。

周恩来平易近人,注重密切联系基层群众。1961年5月,周恩来在河北邯郸伯延公社调研期间,与敢讲真话的农民张二廷结交成为朋友,多少年一直保持联系。20世纪60年代,周恩来曾3次到大庆,与石油工人王进喜建立了感情,高度赞扬“铁人精神”。得知王进喜患病,周恩来特批其进京治病,在其病危弥留时还专程到医院看望、告别。周恩来还请普通人到西花厅家中做客,向他们传递温暖,分享成功的喜悦,同时了解各方面情况。内蒙古自治区乌兰牧骑的基层演员、出席全国农业先进工作者会议的代表、参加国际比赛的乒乓球运动员以及北京环卫工人时传祥等,都曾受邀走进西花厅。

周恩来善于吸纳各种意见,兼听各方面信息。在全国政协三届三次会议上,他特别注重听取委员们的意见,“开了20多天的会,有200多位委员发言,提了400多件提案”。尽管如此,他还觉得意犹未尽。周恩来主持国务会议,“总是很耐心地静听发言,不管发言多么长,多么繁复,而且一再促请与会者发言,甚至对坐在部委首长身后的工作人员也风趣地说:‘后排议员有何意见,也请谈谈’”。

周恩来重视听取不同意见,说:“我们要知道,有不同的意见的人跟我们来讨论、争论,真理才能愈辩愈明。”在讨论研究“两弹一星”工作时,每次周恩来都尽可能多地安排参会人员,特别是把有不同意见的人请来。1972年7月初,周恩来会见美籍华人科学家杨振宁时谈到,你说我们是基础科学理论太贫乏了,而且也不同国外交流,恐怕这话有道理。你是看到我们的毛病了。你有好的意见我们应该听取,不要还是自高自大,听不进你提的意见,或者听了当耳边风就更危险。此后,他叮嘱陪同会见的北京大学负责人周培源:“你回去要把北大理科办好,把基础理论水平提高。这是我交给你的任务。”

目光敏锐,洞察变幻风云

周恩来着眼时局,对未来具有前瞻性。旅欧期间,他清楚地意识到,要完成民主革命的任务,必须联合一切爱国的民主力量共同奋斗,主动与国民党欧洲支部筹备组织代表王京歧取得联系,达成旅欧中国共产主义青年团团员全部以个人名义加入国民党的协议。在中央红军进行战略转移前夕,周恩来深知广东军阀陈济棠与蒋介石之间素有利害冲突,派红军代表与陈下属秘密会谈,双方达成5项协议,其中包括红军有行动时事先告知陈济棠,陈部就后撤20公里,这就为红军长征突围创造了有利条件。

周恩来善于从平常中察觉异常,从偶然中发现必然。1971年3月,第31届世界乒乓球锦标赛在日本举行。在比赛期间,中国运动员与美国运动员进行了友好接触,美国队向中方提出访华的请求。周恩来清醒地意识到这是一个十分难得的契机,随即将外交部、国家体委的报告送毛泽东审批。在毛泽东作出批示后,周恩来立刻告诉外交部电话通知在日本的中国代表团,正式向美方发出邀请。“乒乓外交”取得了“小球推动大球”的戏剧性效果。

周恩来对事物观察细致周密,见微知著。1948年4月30日,中共中央发出“五一”口号后,冯玉祥冲破阻拦,从美国辗转回国参加新政协筹备工作,但航行到黑海时因轮船失火不幸遇难。获知消息,周恩来即刻致电中共中央香港分局:民主人士乘苏轮北上事,望慎重处理。前车之鉴的预警、细致入微的安排,保证了护送350多名民主人士从香港北上东北、华北工作的顺利进行。

1950年10月志愿军入朝参战后,周恩来全神贯注地注视着战局发展和志愿军行动态势。11月21日,他“据从志司归来的同志面报”,得知志愿军司令部不大重视自身安全,随即为中共中央起草致志愿军司令部党委电:“规定志司驻地应经常变动,电台应分散安置,防空洞必须按标准挖好,并布置地下办公室。凡遇敌机来袭,负责同志必须进入地下室,任何同志不应违背。”急电发出后第4天,不幸的事情还是发生了,毛岸英在美军空袭中牺牲。惨痛的教训,从反面印证了周恩来明察秋毫的犀利与精准。

志存高远、恪尽职守、广交兼听、睿智博学是周恩来成为“消息灵通人士”的秘诀所在。

(摘自《党史博览》2025年第1期)