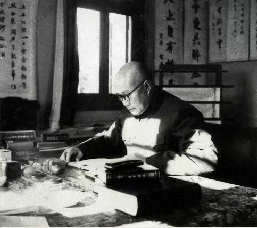

刘伯承正在勤学苦读

刘伯承是典型的儒将,在戎马生涯中不仅勤奋读书,还撰文译著,成果丰硕。1951年2月,刘伯承离开重庆赴南京担任中国人民解放军军事学院院长前,托名“刘老太太”,将珍藏的4000余册图书全部捐献给西南人民图书馆(今重庆图书馆)。

戎马生涯 勤学苦读

1892年12月4日,刘伯承出生于四川开县(今重庆市开州区)赵家场。他5岁读私塾, 10岁以后,转到灯草坝刘家私塾就读,开始接触“四书五经”。1907年初,刘伯承以优异成绩考入开县高小甲班。1912年,刘伯承考入重庆蜀军政府陆军将校学堂,接受新式军事化教育。

1920年,刘伯承担任第五师第二混成旅第一团团长。在此期间,他购买了大量图书细心钻研,其中既有历史典籍《蜀中先烈备征录》《资治通鉴》《史存》,也有军事著作《孙武兵法》《吴起兵法》《司马穰苴兵法》,还有进步图书《新潮》《新青年》。此外,书画印谱类的图书,他也有涉猎。

1927年8月1日,刘伯承参与领导了南昌起义。11月,他与吴玉章等人赴苏联学习,先后就读高级步兵学校、伏龙芝军事学院。在此期间,他阅读了大量军事论著,撰写了《现在游击队要解答的问题》《到敌人后方开展游击战争的几个教训》等文章。

长征途中,刘伯承带了三本厚厚的俄文书,只要有时间就会读。他有一个书箱,里面存放着他经常要读的书,行军、打仗,走到哪里,这个书箱都要派人挑到哪里。每当部队宿营下来,他总会问:“书挑子来了吗?”

抗战期间,刘伯承常常在炮火之中细读兵书,置生死于度外。这一时期,刘伯承及时总结战役战斗经验,完成《游击战与运动战》《目前的战术考察》等军事著作。

1949年下半年,刘伯承、邓小平率部解放大西南,刘伯承担任西南军政委员会主席。

在长期艰苦的战争年代,刘伯承总是利用间隙读书、翻译和校译军事论著。他的许多战役战术总结、军事著作和外军译著,就是在战争期间的坑道旁、马背上完成的。他常说:“对既学来的感到用之未足,对未学来的感到求之不尽。”

和平年代,主持中国人民解放军军事学院工作的近七年里,刘伯承阅读了大量国内外军事理论书籍,还亲自审定军语、译教材、校条令,言传身教,培育了新中国第一批军事翻译人才。

捐赠藏书 惠泽后世

在重庆图书馆的古籍库房里,典藏有一批刘伯承(托名“刘老太太”)捐赠的图书,共计4083册。其中线装书1171册,精平装书2894册,期刊18册,并附有清册1册,接收日期为1951年2月3日及3月9日,包括历代正史、地方志、印谱和字帖等重要古籍文献。

1950年10月23日,刘伯承接到毛泽东电令“速赴北京主持筹建中国人民解放军陆军大学”。10月27日,他从重庆抵达北京。11月上旬,他多次在北京西山一带勘察地形,为陆军大学选校址。11月13日,刘伯承提出《关于创办军事学院的意见书》,建议将陆军大学改名为军事学院,校址暂设华东军政大学所在地。21日,他从北京抵达南京。30日,奉中央军委电令,刘伯承任中国人民解放军军事学院院长。

离开重庆之前,刘伯承决定将自己珍藏的部分书籍字画捐赠给西南图书馆。这批书的具体捐赠过程,几十年来一直是个谜。为弄清事情原委,1980年,刘伯承的儿子刘蒙专程来到重庆,在重庆图书馆(当时称重庆市图书馆)待了一个月,翻阅了刘伯承捐赠的大量图书,从中发现了很多眉批文字,基本弄清了刘伯承捐赠图书的来龙去脉。

2012年12月5日,刘伯承诞辰120周年之际,刘蒙受邀到开县参加纪念活动。接受媒体采访时,他表示,重庆图书馆收藏的刘伯承元帅捐赠图书,是父亲在离开重庆前,委托其三弟刘叔禹捐赠,书中的批注为刘伯承亲笔所写。托名“刘老太太”大概是为了纪念刘伯承的母亲周寅香(1946年去世)。刘蒙回忆,当时,刘伯承是西南军政委员会主席,为避免引起太多关注,便托名“刘老太太”。

内涵广博 批校题跋

刘伯承捐赠的这批图书,既有线装书,也有平装书和期刊。其中线装书包含经、史、子、集四部,平装书则以大部头的《丛书集成初编》(876册)、《万有文库》(1958册)最具代表性,还有《食货》《东方杂志》《图书月刊》等民国期刊。

其中,经部文献包括《五经恒解》四十一卷、《六书正伪》五卷、《声律通考》十卷等;史部文献既有《二十四史》《资治通鉴地理今释》《汉书地理志水道图说》等全国性的史学著作,也有《巴县志》《蜀中先烈备征录》等巴蜀地方史学名著;子部与集部文献包括《增像三国全图演义》六十卷、《辽诗纪事》十二卷、《小竹里馆吟草》七卷等;书画碑帖包括《曲园老人遗墨》《宋拓夏承碑》《刘石庵公家书真迹》《王虚舟灯市墓表真迹》《王梦楼周氏仙寿叙真迹》等;印谱文献包括《飞鸿堂印谱初集》八卷、《集古印谱》七册,以及《小隐山房印可》《天禄阁印存》《西泠四家印谱》《赵伪叔印谱》《尊古斋印粹》等数十种。

这批捐赠的图书上有刘伯承的亲笔眉批、旁批和圈点,其中以《蜀中先烈备征录》最为详细。辛亥革命爆发时,刘伯承在四川万县(今重庆万州)参加反对清政府的学生军。他是辛亥革命的亲历者,对重庆的辛亥革命先驱有着独特感情。

因此,他在多次仔细阅读《蜀中先烈备征录》的过程中,结合自身所见所闻,写下很多批校文字和心得体会。《张培爵小传》一书记载了赵尔丰逮捕立宪派首要人物蒲殿俊、罗纶及保路同志会(后发展为反清武装力量“同志军”)相关负责人的重要情节。刘伯承用红笔在该篇天头部分批注了大量文字,详细列举了川西、川北、川南的革命情形,最后还讲到杨庶堪“主重庆中学,以学监居该府”的具体情况。这些重要而具体的批注文字几乎是重写了张培爵生平小传,丰富了这位辛亥革命先驱的光辉形象。

(摘自《红岩春秋》2025年第2期)