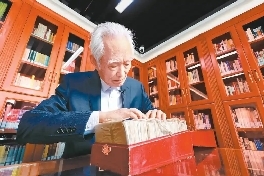

首都图书馆B座9层,阳光透过落地窗照射进来,已向读者开放整整两年的“四合书屋”日前迎来了他的主人——91岁的著名历史学家阎崇年先生。阎崇年轻抚书柜,翻看手稿,检索凝聚着几十载心血的读书卡片(见图)。

每一本书都藏着往事

“四合书屋”位于首图北京地方文献阅览室内。阎崇年说:“我感谢首都图书馆接纳了我,把我的四合书屋按原样搬了过来。”

“雍正皇帝的书房叫四宜书屋,乾隆皇帝的书房叫三希堂,中国古代文人的书房都有自己的名字,我也想给自己的书房起个名字。”阎崇年看过无数历史人物传记,总结前人得失,他探究出一个关键词——“四合”,即“同天合,同地合,同人合,同己合”。他认为凡成功者无不顺应“四合”,失败者无不违背“四合”,“四合书屋”于是成为他书房的名号。

走进书屋,驻足在百衲本“二十四史”前,他翻动《史记》《汉书》,不免忆及往事——当年到图书馆看“二十四史”需要开介绍信,管理员戴手套拿出来,读者要戴手套才能阅览。

拥有百衲本“二十四史”是阎崇年年轻时就有的梦想,但直到2023年才得偿所愿。“二十几岁就想买,但一钱不够,二没地儿放。”2023年参加中国书店成立70周年庆典时,梦想触手可及,但听闻一套要60万元时,他再次陷入沉默。机缘巧合,阎崇年通过朋友引荐结识两位民营企业家史超和阙超,二人都是阎崇年《百家讲坛》的粉丝,听闻阎先生这一梦想,两人商议合力买下,以阎崇年名义捐给首都图书馆,让它与万千读者谋面。而中国书店也为了这项公益事业,将售价打折降至40万元。

四合书屋墙上,国画家马振声的《杜甫登高图》气韵生动、书法家苏士澍的《望岳》笔力遒劲,书画家赠予阎崇年的佳作,都是“以文会友”的生动见证。这里每一本书、每一个物件都有来历,都有故事。

60余年专注“努尔哈赤”

迄今,阎崇年不同版本的著作有100多种、论文600多篇,这1000多万字汇聚在26卷的《阎崇年文集》里。“我研究清史,就从研究努尔哈赤开始。”在四合书屋的展陈柜里,收入《阎崇年文集》的《努尔哈赤传》校对稿正静待读者到来。

60多年前,阎崇年听从中国科学院教授杨向奎的建议,从先秦史转攻清史。从1963年开始,阎崇年花了20年写就《努尔哈赤传》。他展示着1982年北京出版社的《努尔哈赤传》校样,纸张泛黄,红笔、蓝笔标注的校改随处可见。25万字的《努尔哈赤传》于1983年终获出版。

阎崇年后来又结识了宋史大家邓广铭先生,邓广铭所著的《岳飞传》《北宋政治改革家王安石》,每10年必修订一次。“邓先生说好书如果能修订3次,30年就一定是传世之作。”阎崇年深受震撼,1993年、2003年、2013年、2023年,《努尔哈赤传》每隔10年进行一次修订。阎崇年说,“老天爷赏识我的话,我想2033年进行第五次修订,那个时候我就100岁了。”

“这是我读《尚书》时做的笔记。”四合书屋陈列柜里还展陈着阎崇年用钢笔工工整整写的一张张读书卡片,其中最早的“诞生”于20世纪60年代。阎崇年说,几十年来,像这样的读书卡片他写了几万张。他难忘在中国书店抄书的画面,冬天一大早骑车奔往书店,随身带的窝头搁在炉沿上烤着,铁壶在炉子上冒着热气。

关于这几万张卡片的管理、查找,阎崇年摸索出一套办法。比如他将与北京历史有关的卡片放置一处,并细分故宫、颐和园、北海、太庙等类别,需要时就能很快找到。时光流逝,卡片容器也逐步升级,从鞋盒、木头盒、卡片盒,直到如今的卡片柜。

20世纪90年代,阎崇年的抄书历史随着电脑普及逐步画上句号,“我是从四通打字开始,286、386、486电脑一直这么追下来,现在追到数字化,追到AI”。

深耕学海60余载,技术不断更新,但阎崇年的研究宗旨未曾改变,“一是慎始善终;二是心一力一;三是求真求理;四是澡德日新;五是以师为范”。他打了一个比方,奶牛早上到山里去吃草,拼命吃上一天,晚上回到圈里不断反刍,最后才会产出牛奶,“学者也是一样,要日复一日地采撷、咀嚼、反刍、回味,不断地看书、做卡片,不断地思考、研究,不断地发表文章,最后结成的学术结晶就是出书”。

AI不能代替原创

四合书屋里陈列各类图书6000余册。“书,一直是我的生命所在,也一直是我的乐趣所在。”总结自己80余年的读书体会,阎崇年一一列举了六条——

读书增长知识,让生命的时间无限拉长,如同张元济先生所说,“人生第一等好事还是读书”;读书激发智慧,努尔哈赤出身贫寒,白手起家,他热爱阅读《三国演义》,在萨尔浒大战之所以得胜,正是凭借智慧胜出;读书涵养性情,读书才能知书达礼,才能知进知止;读书利于康寿,据康熙做的统计,读书多了,贪欲少、内心平静、心胸开阔,自然有利于身体健康;读书能以文会友;坚持读书,能建立书香家庭,阎崇年三个儿子皆热爱阅读,小儿子阎天从小就大量阅读,对家里藏书再熟悉不过,阎崇年常常按照他的指点按图索骥,屡次成功寻得藏书。

面对AI的横空出世,面对碎片化阅读成为常态,阎崇年自有独到观察。“智能文化趋势不可阻挡,我们应该适应,但同时我觉得AI也好,智能也好,数字化也好,都是掌握知识的工具,它不具有原创性,不具有原典性。不能代替原创,也不能代替原典。”

“我们活着,就是为大家服务。我最后能够为大家服务的事情就是把我收藏的这几万册图书陆续捐给首都图书馆。”阎崇年说,希望大家多来四合书屋转一转,看一看。 (摘自5月29日《北京日报》)