差点丢了老命

1995年初春,冰雪融尽,“一笑窗开赏晴妍”。年逾古稀的黄永玉先生从香港回到凤凰,在古椿书屋住了28天。在之前购置的廻龙阁残垣上,先生筑了一间画堂,窄窄的楼宇连着观音山繁茂苍翠的古木,取名“夺翠楼”。夺翠楼,紧邻准提庵。准提庵是南华山东麓沱江边的小庵堂,建于明朝洪武年间,先生隔些时日都会去庵里转转,看看。

2000年初夏,先生参照北魏准提观音图像,取秀穆庄严法,画了一幅准提菩萨像。画成,先在万和堂陶瓷作坊塑成泥塑,又托“老侠徒”韩美林先生工作室铸成青铜。像高三米,重800公斤,当年9月15日在长沙展出。撤展后便运回凤凰,供奉于准提庵正殿。

2001年4月,先生又回凤凰办画展。其间,再访准提庵。来到膳堂,大厅堆满桌子板凳和一些杂物。先生环视周围墙面,对住持说:你抓紧安排人把膳堂清理干净,我在凤凰还有几天,就在这墙壁上给你们画几幅画。释如缘喜出望外,赶紧率众尼把膳堂收拾停当。

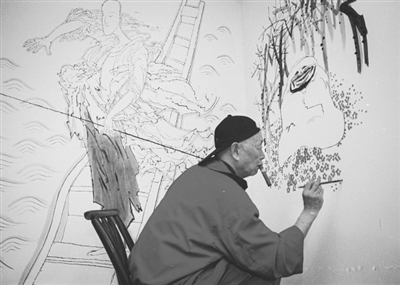

次日,先生在五弟黄永前、弟子肖振中、侄子黄毅、石磊等人陪同下,带上画笔颜料,到准提庵开始绘画(见图)。这一画就是十天,把膳堂四面墙壁全画了,整整十幅。墙壁原本是888涂料,未做过专门处理,行笔走墨,颜料浸染,与宣纸画布瓷板都不同,先生画时,并无草稿,每画一笔,皆干净利索。先生时年七十有八,爬上爬下,在桌子上站着画,坐着画,踮起脚尖画,跪在桌面画,不时更换姿势。工作量和体力消耗极大,一天下来,手软脚麻,腰酸腿疼。五弟黄永前泡茶续水,递烟送火。释如缘每日安排斋饭,亲自送至膳堂。我属晚辈,近水楼台,也抽空侍奉左右。

一番师徒配合,最后一幅画作在大家的掌声中收笔。十幅画作既成,整个膳堂焕然生辉,俨然一个美术展厅。从桌凳上爬下来的先生,叼着烟斗,又把每幅作品过细审视一遍,显得一身轻松,如释重负。待走出准提庵,回到夺翠楼后,先生才长舒一口气说,为了这十幅画,我差点丢了老命!之后先生连续几天便血,闭门不出,躺在逍遥椅上静养。最后是他的老朋友,十字街上传统剃头匠王庆福师傅上门来,推拿按摩,劳累病痛才稍有缓解。

献给故乡的不老情话

先生对准提庵这番用心用力的艺术关照,成就一份善缘,大致有两个因由。先生在家里的小名叫“观保”,观音菩萨保佑,寄托父母的愿望,算是与“生”俱来。为此,先生专门刻了一方小印“小名观保”。

再就是,1942年流浪到泉州,在开元寺偶遇弘一法师李叔同,带着顽童的调皮和乡野的粗鲁,无礼地冲撞了法师,得到法师的宽容和教诲。法师在生命最后的时日,留赠先生一副对联:“不为众生求安乐,但愿世人得离苦。”法师的宽怀与慈悲,深深地感染了先生,照亮了先生的艺术之路、人生之路。

准提庵壁画最后一幅,画中两个人物,一僧一俗,相对而坐。中间条案上一盏油灯。一壶二杯,隔桌对饮。让人感觉画中茶水飘起的清香和闪跳的灯光融合在一起,两个人的心境在安然宁静中息息相通,凡尘世界与禅宗境界在温暖的灯烛光里相对相处。题跋是“今夕复何夕,共此灯烛光”。这诗意的感怀,似乎是先生把自己置身于画里,暗示画这批壁画的机缘。而那盏如豆的灯火,似乎因为先生的点亮而闪耀着人文精神的光芒。

先生不是佛徒,但对禅宗感悟极深,修养极高。表现在他为人、处事、作文、绘画等方面的博学睿智,慧心悟彻,豁达通透,自由洒脱,淳朴真实,幽默风趣。

那次画画休息间,先生有感而发:艺术要追求的境界有两种:一种用禅宗的说法,要见出“慧”,见出作者的智慧。更高层次则是见出“空”,见出似乎没有技法,没直露主题的“慧”。“慧”经过努力,即可达到。“空”则妙不可言,难以达到。绘画功夫不单是勤于作画就可得来。画一幅画,除基本技巧之外,要有丰富的素养,高深的内涵。

又是阳雀啼叫的季节,先生离开我们转眼两个年头了。在这总被烟雨淋湿的日子里,我和管理文物的胜云陪同鸿洲先生、永中先生,又专程来到准提庵膳堂的壁画前,一幅幅地观赏。灰墙上沉着了岁月的斑驳,几处墙灰开始脱落,但线条依然清晰,颜色依然鲜艳,人物依然鲜活。先生当年绘画的情景在我们眼里模糊——清晰,清晰——模糊。

读着画中的“时时勤拂拭,勿使惹尘埃”,想起先生在捐给准提庵的准提菩萨雕塑的原画作上题跋,“余此作非奉献,非报应,非悔懺,非愿求,实只为一美感行动而已。山与水,桥与船,隔岸市声,夜半儿啼,月到中天,钟磬木鱼,梵音香火,如此如彼,山南海北,萦绕六十余载……”用印“小名观保”。

这些画作,这尊佛像,这段题跋,以及耳边萦回着的他的“……我的心/只有我的心/亲爱的故乡/它是你的”这首诗,都是先生献给美,献给故乡的不老情话。 (摘自6月10日《湖南日报》)