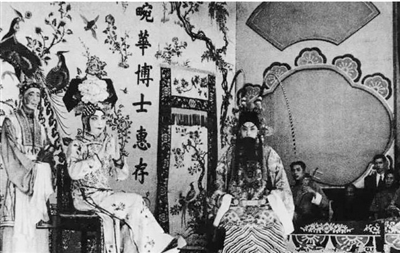

梅兰芳、李少春之《四郎探母·坐宫》

1950年《星报》创刊几个月后,迎来梅兰芳大师到津演出,我作为报纸副主编接到采访大师的任务。记得那是初冬时节的一天早晨,我敲开了利顺德大饭店梅兰芳所住房间之门,被他的秘书挡住,说:不凑巧,梅先生现在就要出去拜客。紧跟着就听梅兰芳在屋里面说:既然来了,就请进来坐坐吧!于是,我走了进去。

只见梅大师手上拿着一顶帽子,身上已经穿上大衣,但他还是请我坐到沙发上,然后坐下来语气温和地问,您有什么吩咐?我说,您在戏剧改革方面一向是推陈出新的能手,据说《四郎探母》里铁镜公主的京白就是您新创作的,结果把铁镜公主这个人物搞活了……所以,我想请您谈谈戏曲改革的意见。梅大师说,这是个大题目,我是有很多想法的,好吧,我们改天再谈。然后他请我一起走出了房门。

梅兰芳和我并肩走过甬道去乘电梯,好像熟人似的,他对我说:“《星报》是新中国的新事物,一个以戏曲为主要对象、以戏曲改革为主要话题的报纸,这是从来没有过的,我是期期必看。”然后,他又接着讲:“你们这个报纸引起了戏曲艺人广泛热烈的反响,过去谁给唱戏的办报啊?你们这工作做得了不起。”

从电梯出来,我们并肩走出了利顺德大饭店的正门。那时利顺德大门口停的不是汽车,而是人力三轮车,三轮车夫们一下子围上来兴奋地喊:“梅兰芳!梅兰芳!”他就摘下帽子向着围上来的人们微微鞠躬,微笑着对围上来的三轮车夫们点点头。

转过身来,梅兰芳戴上帽子,我们来到利顺德大饭店的后院,这里停着一辆半新的汽车,他上车了,然后和我说:“你找个时间吧,我详谈细谈。”

我万万没想到当天下午,我就找到了时机。当时内蒙古一文工团正在天津演出,听说梅兰芳来天津了,该团成员一致要求见见梅大师,要领略他的风度,听听他说戏。于是,我又一次见到了梅大师。

梅兰芳依旧拿着帽子,鞠完躬后说:“我生在京剧世家,但生活非常贫苦,父亲就是唱京戏的,但他没有上过妆,只是在人家宴席旁站着唱戏,结果他没唱出(名堂)来,很年轻就病死了。不久母亲也病故了,我成了一个孤苦伶仃的孩子,多亏我的伯母把我拉扯大……后来我也唱戏了,也是站在人家酒席桌前清唱……再后来好不容易找到一个教戏的师傅,师傅说,这孩子扮相还不错,就让我唱一段,可我木木呆呆根本就唱不了戏,师傅说,祖师爷没给你吃这碗饭,你还是站着唱戏吧!我慌了好长时间,我怎么木木呆呆?所以我和你们说,第一个是唱戏要有感情,感情来自哪里?来自你的人生抱负,再以后我在这方面确实作出了成绩,无外乎勤学苦练……唱戏是要动感情的,我唱戏有时候就忍不住下台后痛哭,《霸王别姬》我哭过,《宝莲灯》我哭过,只有哭了、掉泪了,我才感觉这场戏演得不错。你们要把感情和角色挂在一起……”

可这个采访没有涉及戏曲改革,《星报》主编阿英同志说,这个素材太好了,但是这个访问不能写,还是以后再说吧!所以我就没有写。那时我20多岁,梅大师的平易近人、谦恭态度和名角风采给我烙下深刻的印象,一直难以忘怀。70多年过去了,现在我已是百岁老人了,能如愿把这个采访补写下来,也是为梅大师留下一点儿可贵的资料吧! (摘自6月13日《天津日报》)