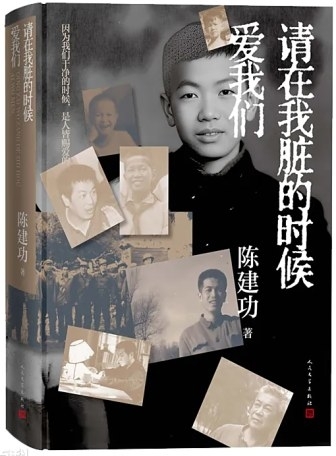

陈建功著 人民文学出版社2025年7月出版

右起第五个是我

我在井下被矿车撞折了腰,女友闻讯第三天就赶到了医院。她是从插队的知青点赶回来的。那时她是我的女友,后来成了我终身的伴侣。她是由洪胜陪着,和她妈妈一起来到医院的。恰巧,我爸妈也在病房里,就这样,就不能不把女友和她妈妈介绍给我爸妈了。没想到,儿子居然有了女朋友,而且未来的亲家也见了面。我爸妈的感觉是意外而惊喜,女友的妈妈当然也很高兴,但她并不意外,因为我早已到过他们家了。

“得意门生”

1968年8月进矿的时候,上山下乡运动还没开始。冬天,我从矿上回北京城里轮休,女友即将去插队,第一次到火车站接我,等在火车站外面一个偏僻的地方。那是个多雪的冬天,天黑得早,来自木城涧的列车,一般是天黑了才抵达西直门。夜色中的西直门,如山一样成为黑森森的背景墙,满地的白雪,在月色下莹莹泛光。人迹稀少,枯柳下裹着棉大衣,蹬着厚棉鞋,戴着大口罩,静立在雪地上的她,让我深深地感动。有一次,我和她说起“十二月党人”之妻的故事,我说她站在那里,就跟站在西伯利亚的雪地上一样。恋爱季节,幸福的恋爱个个相似,即便知之不多,也要抓个蹩脚的类比,使自己觉得我们的爱情崇高而神圣。

她比我低一届。我是从他们班的大字报里知道她名字的。大字报的矛头,直指教他们班语文的朱老师。朱老师的诸多“罪状”,一看就是东拼西凑的。其中的一条,就是偏爱“得意门生”某某。那同学姓宿,在人大附小时和我一个班,那时她比我高出半个头,老爱追着我满操场跑,捉住后捏我的鼻子,连喊“真好玩儿真好玩儿”。那个时代的女同学,很少见这么疯的。初中升入人大附中后,我就知道这朱老师和宿同学的关系了,且都传朱老师的课讲得非常棒。至于她是北大著名历史教授宿白先生的夫人,我很晚才知道。

因为这张大字报,我记住了那“得意门生”的名字。一年多以后,我们都成了人大附中“井冈山兵团”的成员。认识之后,一次听她说起“探春理家”,一次听她讲起“胡笳十八拍”,便想,难怪朱老师喜欢她。

恋爱时节的简单与粗糙

即使我到了煤矿,她到了农村,我们来往的通信里,也是既不谈情,也不说爱。我的信,多半是报平安,然后是大篇幅的读后感。

那种恋爱的单纯会使半个世纪之后的中国青年匪夷所思——我们既没有“房子车子”的概念,也没有钻戒首饰的期许。甚至没想过,一个在京西,一个在外地,将来如何是好?回忆起来,不能不赞叹北京女子的大气——难得几次回到北京城相聚,仅有的几次在外用餐,既没有烛光摇曳,也没有精美的菜肴,她从来不要这些。只是因为到了“饭点儿”,随便找个铺子吃碗馄饨而已。我记得,每次都是我听见服务员喊号儿,起身到窗口去端馄饨,而她,已经把两双筷子两个汤匙用自己的手绢擦好,摆在各自的碟子里,等我端回馄饨落座。那时的我,心里当然闪过一丝温馨。或许这就是那个时代仅存的秘密?随后,便是很多同龄人都经历过的一幕了:我们各自匆匆吃完了那碗馄饨,赶紧起身,因为三两位“接班人”已站在身后,期待我们早点儿把座位腾出来。

恋爱时节最奢侈的,也就是这样的事了。那时我不是没钱呀,也不是不知道时髦的餐厅,甚至也没少了回城后和窑哥们儿一起吃鸿宾楼、同和居。直到年逾古稀时,我还羞愧于自己恋爱时节的简单与粗糙。

当我躺在矿务局医院骨科的病床上,用高建国为我特制的书写架,给她写信告知我工伤的消息时,心里便升起了某种庆幸——我终于找到了两人重逢的缘由。接着就是她赶回北京,领着她妈妈和我的父母在病房里的巧遇。

她在那几个月里,频繁往来于城里和门头沟之间,今儿买来了我最爱吃的东安仔鸡,明儿送来了砂锅白肉。当然是我“支使”她,说买东安仔鸡,得到曲园酒楼,买砂锅白肉,得到砂锅居。这些,都是我和江宁、洪胜、王大溪回北京下馆子时积累的经验。支使她时,心里还真有点儿惭愧,我居然只请她吃过几回馄饨。

吴桥人老丁

住院一周以后,我腰部和腿部的剧痛渐渐消失。又一周,左腿,渐渐放缓了萎缩。

同病房陪床的老丁,是一个热气腾腾的吴桥人。他叔一条腿打着石膏,又粗又直一根筒子,白刷刷的挺吓人。他没事儿就举着他叔那条没伤的大腿,又掰又推,闹得护士们看得眼晕,老过来禁止他:“老丁你可别掰他啦,回头把这条也掰折了!您别跟这儿练杂技成不?”老丁便有些沮丧。

只要有人跟他提吴桥,提杂技,他就技痒难熬似的。终于有一天,问我:“您这腿有感觉不?”他说我帮您按摩按摩试试?我不动您的腰,我只按腿。不待我应承,他撸起我的裤管就按了起来。我抬他:“天桥儿混过的,练家子呢!”

就因为这句话,老丁认定我是铁磁的小兄弟。80年代以后我写的作品里,关于天桥,关于艺人,关于“大兵黄”“大狗熊”“云里飞”……净是从老丁那话篓子里淘的。