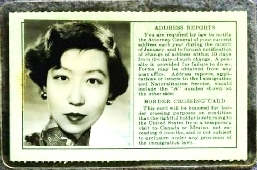

张爱玲的美国入境卡

张爱玲与丈夫赖雅

张爱玲居美期间,英文作品发表不太成功,尤其与她离港赴美时以英文写作为生的热切期待构成强烈对照,使她历经了长达十余年的生存困扰。

信 心

张爱玲毕业于上海圣玛利亚教会学校,英语娴熟,成绩突出,在校刊已发表几篇英文习作。因被父亲软禁事,她18岁时曾写了一篇英文申诉,投寄《大美晚报》登载。1938年投考伦敦大学,为远东地区第一名,获录取。后因二战阻隔,英国大学拒收东方留学生,她只得转赴香港大学读书。张爱玲学业是同学中的佼佼者,英文写作征文比赛获重奖,且为同时获文科二年级两个奖学金者。

1941年底,香港被日军占领,港大停学,5个月后,她回到上海,最初即试图以英文写作为生。她投稿沪上英文报刊《泰晤士报》与《20世纪》,主要发表影评与中国文化散论,共10余篇,如后来改译为中文的《更衣记》《洋人看京戏及其他》《中国人的宗教》等,针对在中国生活的西方读者,以一种深受西方文化影响又具独特个性的眼光,观察中国人的生活,颇得《20世纪》主编克劳斯·梅涅特好评,且受到读者青睐。

1952年张爱玲赴香港,不久应美国驻港领事馆新闻处之招标(非聘用),翻译英语文学作品,遇到了她一生最坚定而得力的英文写作支持者——美新处处长理查德·麦卡锡。张爱玲翻译了海明威《老人与海》等书以后,自荐创作英文长篇小说The Rice Sprout Song(《秧歌》),才写了头两章,交给麦卡锡看,就让他惊异佩服,评价极高——麦卡锡很快引介张爱玲及其小说给当时访问香港的美国小说家马宽德(John P.Marquand)。马宽德也很欣赏,推荐给纽约Charles Scribner’s Sons(斯克里布纳出版公司)出版。《秧歌》虽未畅销,却获美国书评界赞许,张爱玲也有了与美国出版经纪人玛丽·罗德尔的联系,激发了她赴美国从事职业英文写作并定居的意愿和信心。

受 挫

1955年10月,张爱玲得到麦卡锡担保,远赴美国。张爱玲自称,对自己和美国都没有幻想,但她“主意拿定”以非母语的英文写作谋生,甚至获取作为英语作家的声誉。她在写给最亲近的朋友邝文美、宋淇的连绵不断的信里,十来年中,叙述的中心就是英文写作与出版——更准确地说主要是遭遇各种挫折、不能顺利出版的问题,偶尔也有被读者、编辑肯定的兴奋。

最要好的大学同学炎樱邀她船到三藩市时,由其朋友接待游玩两日,张爱玲也因急于和纽约的罗德尔夫人面谈正在写的Pink Tears(《粉泪》)出版事宜而婉拒;炎樱希望在纽约接机,张爱玲为了不妨碍与罗德尔夫人的交流,也没有通知她抵达的班机和时间,可见张爱玲的关注重心全在于自己英文小说的出版。罗德尔夫人对张爱玲甚为友善,但并没有带给她Scribner’s公司确定预付《粉泪》版税即决定出版的信息,这让她有些失望。

不仅《粉泪》出版受挫,《赤地之恋》《色·戒》英文稿和其他稿子也遭遇了一次又一次回绝。一直到半年以后,罗德尔夫人才带来了一个对她似乎有点勉强的喜讯:

前几天我收到Mrs. Rodell一封信,说The Reporter愿意要Stale Mates,但是要缩短些,只给三百元。当然我也只好答应了,现在我正在动手删削。

Stale Mates即《五四遗事》。这是她在美国发表的唯一一篇英文小说,且是短篇。此后,在她整个有生之年,仅发表了一篇英文散文A Return to the Frontier(《重访边城》),另外夏志清在一个20世纪中国小说选本里收入了她的《金锁记》自译The Golden Cangue,以及一个作家手册中不到两页的自述。

《金锁记》是张爱玲被新文学界公认最为成功的小说,因此张爱玲以此为基础扩展改写为《粉泪》。但也正是这个文稿的不断被拒,带给她严重的挫折感。迫不得已,到了1965年,她终于同意开始在美国以外找出版社,还译改为中文本《怨女》,请宋淇在香港、台湾找出路。最后英国Cassell(卡塞尔出版社)决定出版。

反 思

张爱玲较系统、概括的反思,表达在1965年应《世界作家简介1950-1970》主编魏克曼(John Wakeman)之邀所写的《自述》中:

我近十年居美国,全力写了两个长篇小说……这里的出版商们似乎都认为那两部长篇中的人物太令人反感,即使穷人也如此,(故不拟出版)……在这里我违逆了特殊的文学惯例,一个奇特的现代文学习尚——视中国为到处都是满口格言的儒家哲人生活着的国家……

而她在哈佛大学拉德克利夫研究院的一次小范围学术讲演中,明确表达了对于这种美国出版界所显示的西方人之中国观的不满,而且她认为,造成西方人如此的兴趣和眼界,与林语堂、赛珍珠作品在美国风行一时有关,“西方闹了这些年的anti hero(反英雄),《怨女》我始终认为是他们对中国人有双重标准——至少在文艺里——由于林语堂、赛珍珠的影响”。

所谓“双重标准”,是指中国书写不能着意写人性的卑微、丑陋、阴险,欧美书写这些则能够被接受,就是“同样的写实性,如果应用在欧洲或美国南部的背景上,他们就毫不以为奇,但是小说里的中国人,非得是纯良的王龙、阿兰,再不然就是滑稽而cute”。王龙、阿兰是赛珍珠《大地》中的人物。

Scribner’s公司编辑对《粉泪》的主要批评是:“细节虽有时很迷人,人物个性太使人不感同情,觉得他们not worth bothering about(不值得注意)。”Knopf公司编辑则更因人物生存状态的卑微、无意义,表示不能理解他们选择这种生存方式的动机。另有一位编辑相当高明,既超越了意识形态,也超越了张爱玲本人所批评的文化障碍——以带着温情的理想化的眼光看待中国,期待着纯良温驯的人——认为张爱玲比赛珍珠写得好,写得更真实,但这种人物无法引起读者的兴趣,所以断定在销路上有问题。这可以说是《粉泪》无法在美国出版的决定性原因。

我们现在无法看到《粉泪》英文初稿的状态,能够看到的是经过十余年修改后的《北地胭脂》,张爱玲很可能受编辑意见的影响,对人物作了较大程度的修改。以主人公银娣为例,相对于《金锁记》中的七巧,作者大大地弱化了人性之恶,淡化了她的变态、阴险性情,甚至完全删去了受其残酷迫害的女儿长安这个人物,写了七巧值得同情的一面以及其性格形成的文化语境,尽管仍然是人性的悲剧,却不再那么极端,那么富于张力。

(摘自《新文学史料》2022年第3期)