杨南生(右三)等陪同张劲夫(右二)、钱学森(左三)在现场查看T-7M试验探空火箭发射前准备工作

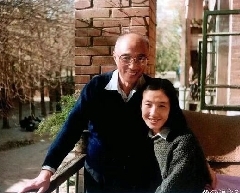

张严平与杨南生

1984年3月,北京的初春明丽而温暖。那时,我是刚刚入职新闻行业的记者。我采访“两会”人物,全凭代表们热情配合,把我没有条理的提问回答得头尾相应、逻辑清晰,让我能顺利地采写出一篇篇“两会”人物速写。

这一天中午,我按照名单敲开了陕西代表团一位叫杨南生的代表的房门。来之前,我了解到他是一位科学家,一辈子研究固体火箭。作为新中国第一批回归的海外留学生,他自1950年从英国回来后,便带着周恩来总理签署的任命书,从上海去了荒无人烟的内蒙古戈壁,率领一支年轻的固体火箭科研队伍,在一张白纸上创造了中国固体火箭的传奇。

房门一打开,一道清澈明亮的目光从一副眼镜片后面透出来。他个子不高,有一个宽大的额头,鼻梁挺直,面容爽朗快乐。当得知我是记者前来采访时,他露出一种像大人看小孩子把戏一样的逗乐神态,故作恭敬实则有点儿戏谑地拉长声调说:“噢,原来是记者同志。”我一下子紧张起来。他全然没有通常被采访者见到记者时的客气,直觉告诉我,这位采访对象不太配合。

我极力镇定地坐下,从背包里拿出本子和笔,根据事先准备的采访提纲,开始提问:“听说您是搞导弹的,您能讲讲您的工作吗?”“请您说几件您最难忘的事。”“是什么力量支撑着您的一生?”“您最感幸福的是什么?”我以一个初为记者的肤浅,开始了一个个平庸、乏味而俗套的发问。

我发现他一点儿也没认真对待我的采访,嘴角上总是挂着漫不经心的微笑,所答非所问地对付着我的那些问题,并时不时地向我抛出几个问题:“你们80年代的青年最关心什么啊?”“你们最喜欢听什么样的音乐?”“80年代的青年对未来有什么愿望?”我还没有遇到过这种不顺着提问思路走的采访对象,阵脚一下子乱了,反倒是被他的问题问得激动起来,忙不迭地要向他阐述80年代青年的思考与自信。

我看到他的眼睛一亮,目光里有一种特别的触动。我还发现这位对采访毫不认真的杨代表,却把我说的这些80年代的文学作品、作者认真地一一记在了一个小本子上。我好生奇怪,科学家还对这些感兴趣?

这次采访没有写出稿子,我有点儿沮丧,但也没有过多在意。只是他对“什么是最大的幸福”的回答,一直在我脑海里转。我想,如果有机会请他再聊聊,有可能写出一篇不一样的稿子来。

因为我也住在代表团驻地,在一次吃完午饭走出餐厅时,遇到了杨南生。见到我,他有点儿惊喜:“你也住在这里?”我十分高兴,抓紧时间再次抛出那个关于幸福的话题。他做出一个幽默的表情,两手一摊:“记者同志又要采访了!”他依然没有要配合的意思,像对待一个小孩子那样认真而又打趣地说:“你只要答应不写稿子,我就给你讲很多好玩的事。”

我们在院子里随步而行,听他聊贝多芬、肖邦、莫扎特……听他聊他最喜欢的外国诗人、作家、小说。一直记得,当他聊到法国作家安东尼的《小王子》时,轻轻地背出一句:“我们肉眼看到的星辰,也许在亿万年前已爆裂死亡。此刻它们的光芒到达我的瞳孔,是最神秘的意外。”他的声音里有一丝不易察觉的激动。听他天上地下地聊着,我仿佛走进了一片自己从未涉足过的生机勃勃的森林。它超越了我贫瘠的思维,在我的认知上打开了一个清晰、有质感、触手可及而又意境辽远的世界。我感受到一种自由、明亮、奔放的美好。

这之后,我们有了一种小孩子般彼此喜悦而又无须约定的默契,只要没有急事,饭后时间我们就会一起走走聊聊。

没有想到,1984年的春天,就像一位爱情的使者,悄然而来,向我传递出令人心动的秘密。当我兴奋地给杨南生背诵舒婷的诗,猛然发现他明亮的眸子一直注视着我。

我们散步到驻地门外,碰到一个背着木箱子卖冰棍儿的小贩,一毛钱一根儿,他买了两根儿都塞到我手上:“你吃一根儿,再替我吃一根儿。”

有天下午,我正在房间写稿子,接到他打来的电话:“小平……”他轻轻地叫了一声,之后是长久的沉默。我好像感受到什么,说不出话来。终于,电话上传来三个字——“我爱你!”说完,他便挂断电话。我握着话筒,耳边如雷轰鸣……

爱情如此猝不及防地到来。 (摘自《君生我未生》,文化发展出版社2021年12月出版)