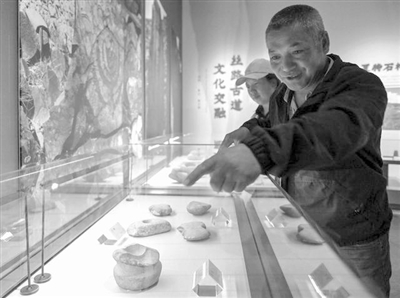

单志政与妻子袁琴在温泉县博物馆观看自己捐赠的文物

“草原鹰眼”

新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县,位于中国西部边陲,是单志政的家乡。这里文物点多面广,保存相对完整,形式多样,因此温泉县被誉为“没有围墙的博物馆”。

单志政与文物的渊源要追溯到1999年。当年,单家分得一块300亩的荒地,一次开荒时,单志政在自家地里捡到两块马鞍形石磨盘。他发现上面有磨痕,觉得不像平常石头,就用自行车驮回了家。“后来,石磨盘放在门外,被邻居捡去洗衣服了,直到2008年捐文物的时候,我才把它们找回来。”单志政回忆。此后,单志政陆续在自家地里捡到数件石器、陶片等文物,悉数珍藏。

2008年,县文物局到呼和托哈种畜场做文物普查、宣讲工作,单志政找文物局工作人员鉴别他捡到的“文物”。此后,单志政向县博物馆、州博物馆无偿捐赠了500余件文物,以石器为主,基本都是在自家荒地和野外巡护时捡到的。

这些年,单志政通过自学“充电”,渐渐提高对文物的认识。因为总能捡到别人发现不了的各种石器,他被一位文物专家戏称为“草原鹰眼”。

最“对口”的专业

野外文物点多面广而文物工作者人手紧缺的问题,曾困扰着当地文物保护部门。2018年,温泉县为县域内26处自治区级及以上文物保护单位配备野外巡护员,单志政负责看护鄂托克赛检查站西南墓群。

“我从小对历史和地理很感兴趣,当上文物巡护员后,干的是自己最喜欢的事情。”对单志政而言,这就像是分到了最对“口味”的专业。

看似简单的文物巡护,是漫长而繁琐的过程。从呼和托哈种畜场到看护地,来回有150公里的路程。一辆摩托车,载着单志政和妻子一趟趟往返。

文物部门规定,看护员每月对文物点的巡逻不得少于4次,而单志政夫妻俩每月“上山”至少要五六次。除固定每周一次的巡护,一旦接到牧民举报线索,他们需要上山核查。

单志政的巡护范围内有5条山沟,此外,他还会时不时去察看河对岸6条山沟的情况,那边的台地上,也有一些未定级的墓葬。

2018年5月18日,单志政第一次在自己的巡护范围内找到岩画。在一处坡顶的黑色大石头上,画着13只山羊。看岩画、找石器、巡逻墓葬,单志政的“课程表”日渐丰盈。

“这不是得罪人的事”

温泉县的文物点基本都在山区,造成了看护难度大、看护条件艰苦等客观问题。尽管单志政夫妇对这项工作充满热情,但毕竟精力有限。单志政给出的解决方式是,发动牧民参与到文物保护的工作中来。

在巡护过程中,单志政会给周边牧民宣传文物保护的知识、相关法律法规。他的摩托车后备箱里,常放着几沓自己打印装订的《文物保护法》,以便随时发给牧民。碰到游客,单志政也会提醒他们保护好文物,还会告诉他们不要乱扔垃圾,不能点火。女儿担心他因此与他人起冲突,但单志政觉得,“这不是得罪人的事”。

言传莫过于身教。单志政的女儿和儿子都做过州博物馆的“小小讲解员”,对文物有着浓厚兴趣。女儿单欣大学读的是新闻专业,她觉得父亲做的事情特别有意义,以后从事的职业也可以宣传文物保护工作。

当年捐赠第一批文物后不久,自治区的专家来单志政家地里考察,认定为是一处聚落遗址。为了保护文物,单志政的300亩地一直撂荒到现在。

不仅是“国家的东西不能拿”,单志政对文物价值还有更深一层的思考,“文物放在我这,什么也不是;放在博物馆、交给历史学家,那是见证一段历史”。 (摘自8月26日《新华每日电讯》杨湛菲 郝建伟等文)