李冬君著 北京时代华文书局2023年1月出版

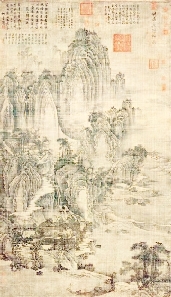

荆浩绘《匡庐图》

从10世纪中期到13世纪后期,两宋历时319年,艺术上最值得称道且足以自豪的,便是中国山水画的兴起,尤其是水墨山水画的兴起,可以说是那一时期中国文艺复兴的标志。

中国士人的山水精神

欧洲文艺复兴则从14世纪到16世纪,也历时200多年,在回归古希腊人文的传统中,开始了文艺复兴运动,完成了整个西方世界向近代社会的转型。放到人类文明史上来看,东西方不约而同,首义于艺术,表达人性,前后相随,六个世纪,为人生而自由“确权”。

一个是回归自然,一个是回归古典,皆始于绘画。

当山水画出现时,中国并没有回到纯自然状态,如庄子所说的“至德之世”,而是迎来了人在审美自然中发现的文化的江山,以山水画建构人文理想国。如果说意大利文艺复兴始于艺术回归古典的人性启蒙,那么中国山水画复兴的思想资源则是回归自然的传统。

中国王朝史上有两次盛世崩盘,一次是强汉,一次是大唐,一旦王朝的江山靠不住,国人就到文化的江山去,中国因而更新了发展空间,尤其在艺术上,会出现相对应的自由的款式和新的审美样式。

汉以后,三国纷争,五胡乱华,而晋人却挥洒着他们的审美能力,在“人与山川相映发”中抒怀,还产生了新的山水诗;唐以来,历经五代十国,王朝更迭,不变的是江山,因而又产生了文化江山新样式——山水画。如果说率先跑到山头上去写诗的谢灵运,成了中国山水诗的第一人,那么400多年后,又有一人接踵山水意识,再次开始进山运动,他就是荆浩,在山水画里建构了中国士人的山水精神。

“我自由故我在”

荆浩,字浩然,号洪谷子,五代时后梁士人,博通经史。入梁后,仕途多舛,又加战乱频仍,他开始厌倦权力与政治。与南方小国不同,北方朝廷不设皇家画院,画家们任职朝廷之余兼作画。荆浩,没有皇家画院可去,他要摆脱对于体制化的惯性依赖,就必须找回自我表达的途径,于是,他决定归隐山林。这也是中国文化所能给予中国士人的一种选择。

荆浩归隐,除了外在的自由条件,还有对自我内在性自由的自觉。他一个人走进大山里,像老和尚那样“独坐大雄峰”,这时候,你不追求自由,自由也会向你逼来,因为你除了拿自由来证明自己的存在——“我自由故我在”,其他一切都消失了。没有了社会化身份,也不再成为体制性符号,主流评价体系与你无关了,你无比自由,你就是你自己。

荆浩就这样放逐了自己,回到自然中去,艺术家彻底自由了,生活的主题围绕山水画开展起来。他以自然山川为镜子,来认识自己,他从自我意识里,发现了“自我的江山”,他要将“自我的江山”表现出来,变成一座属于他自己的“文化的江山”,变成他独立人格的理想国。他以这种独立方式认知自然,在中国艺术史上恐怕还是第一位。他在自然山川与自我意识的互动中,开始了一个人的文艺复兴,建构了中国山水精神。

他们仿佛老相识

荆浩隐居于太行山东麓、黄河之北的林虑县,在今河南林州市境内。太行山脉在此绵延近100公里,号称林虑山,其中有一段近南称洪谷山,荆浩便在此躬耕自给。《笔法记》开篇,他便自我介绍道:“太行山有洪谷,其间数亩之田,吾常耕而食之。”作为独立画家,他不食官家俸禄,除耕读外,这里距开封也不算太远,虽与外界交往甚少,也会时有“润笔”贴补。

有了经济上的自由,他一个人进山去了,带着他的画笔,后来者美国作家梭罗有点儿像他。梭罗是作家,荆浩是画家,两人一前一后,相隔近千年,一中一西,相距何止万里?但他们仿佛老相识,我们一边看荆浩的山水画,一边读梭罗的《瓦尔登湖》,会发现,《瓦尔登湖》是对中国山水画最好的解读。古今中外,两个完全不同的个体,竟然如此相似,可以互相诠释,荆浩可以说是梭罗的先驱。