1943年12月中下旬,西南联大的壁报墙上贴出了林语堂即将来校演讲的布告。消息一出,校内外奔走相告。12月23日上午9点多,联大图书馆前的民主草坪上,早已挤满校内外师生和各界人士。既定的演讲时间是10点整,但是林氏迟到了一些。这时,有人便不满地嘀咕:“林先生的表也许是美国的时刻。”

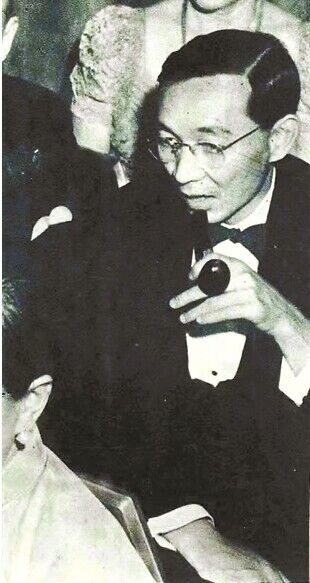

10:08,林语堂身穿泥褐色绒袍,头顶青灰色高帽,戴着镶金边的眼镜,潇洒地出现在师生和各界人士面前。一开始,林语堂就说:

我很早就听人说,联大是一个还可以读书的地方,同学们在茶馆里念书。前天我曾见过你们的寝室,小小的一张桌子上,不但洗脸,还要读唐诗。而且,我又见过你们卖书的小贴儿。总括起来,得到两句话。这就是:物质上不得了,精神上了不得。

随后,林语堂话锋一转:

我今天所谈的,便是精神文明和物质文明。

他认为,所谓精神文明和物质文明是分不开的。林氏谈到西方的物质主义的流弊。认为,所谓西方的物质文明,实在是工业革命以后的产物:

我们不要以为西方什么都好。18世纪初欧洲的旅馆,其狭窄龌龊和我们现有的条件是差不多的。

林氏希望念文科的人,不要用科学方法去衡量他所学习的学科,因为这方面是精神胜于物质。太物质了,人们便失去了人性,成为机器。

很显然,林语堂的演讲是以“物质和精神是不可分割的”为其主旨的。可是,他在演讲中更多的却偏重于精神的重要性。为了突出精神文明的重要,而不惜以并不贴切的举例和观点展开,因而引起联大不少同学的不适和反感。当天,就有陶莎、许明、陆高等一群联大学生愤愤不平地给《云南日报》写信,披露了演讲内容的其他更多细节,强烈表达了对林氏演讲的不满。

林语堂在演讲中认为,人类之所以在25年内便有两次大战,就全是大家只重物质的结果。他认为,研究人与人的关系,不能用科学方法,不能注意那些实际的调查统计和自然、社会、经济的背景。

林语堂还表示,“清风明月是物质,至于抽香烟到底是精神还是物质,就有点难说了。”类似这样奇特的论断,信中还列举和反驳了不少。同学们觉得:“我们花了一个钟头的宝贵的上课时间,结果却听到了这样一顿教训。‘物质’上既受损失,‘精神’上又受侮辱。”

从联大学生写的信中,我们不难揣摩出林先生当时演讲的大概情形。其目的也许是为了鼓励师生们继续以昂扬的斗志面对恶劣的环境,共创中国教育的奇迹。但是,他过于强调精神的重要性,力图鼓舞师生们忽略物质的粗陋,甚而,还提出做人文学科不应采用科学手段等论断,这与当时的情形恰好是相左的。

如今,林语堂先生和当年写信给《云南日报》的学生都已作古,唯有“物质上不得了,精神上了不得”这句话作为联大精神的一种高度概括,仍然为人们津津乐道。 (摘自12月11日《北京青年报》 龙美光文)