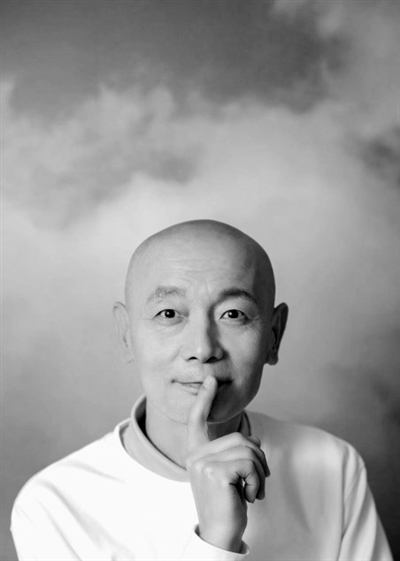

2024年元旦档,由冯小刚执导,葛优(见图)、舒淇主演的经典喜剧IP《非诚勿扰3》上映。

在《非诚勿扰3》密集的直播、路演中,葛优总是“话不多”的那一位。在接受采访时,他说:“表演是无止境的,即便有了点儿成就,该怎么过还得怎么过。因为演戏真的很难啊!是需要想,需要不断琢磨的。”

“角色铸就我现在的性格”

“我就是想拍一部念旧的、给面儿的,想着对方好的、重感情的,让人看完了心里头暖和,且会珍惜交情的电影。”导演冯小刚这样总结重启《非诚勿扰》系列的初衷。也正是他的这个愿望,让葛优重回贺岁档,观众得以重温“冯氏喜剧+葛式幽默”的黄金搭配。

有趣的是,葛优却是众人里较晚知道电影开机消息的人。冯小刚写完剧本后,先是和舒淇敲定了时间,确定后才和葛优“打招呼”。而被问到再次回归贺岁档有无压力,葛优直言不讳,这个年纪演爱情戏有些“不好意思”,但“没有忐忑,毕竟‘贺岁’这个词就是从小刚这里来的,我们再回到这个档期已经很熟络了。”

《非诚勿扰3》延续了前一部的主要场景,只不过那套“老房子”被刷上了颜色。极具视觉冲击力的多巴胺搭配,让葛优也有些惊讶,“电影里我刚见笑笑时穿的那身蓝色衣服,有点儿刺眼;绿色那身儿又显得比较肥大,所以也挺困惑的。但后来发现,这刚好是我和秦奋的差距。因为我在生活中不会像他那样(色彩)丰富,我的生活比较简单。所以生活的丰富性上,还是要跟秦奋学习。”

从2008年贺岁档该系列首部上映至今,《非诚勿扰》已走过十五个年头,影片中的男主角秦奋神经大条但重情重义,嘴不着调但善良实在,幽默感更是信手拈来,这让很多观众把他与葛优画上了等号。

“你说谁随了谁?”葛优想了很久,“其实我的性格不适合做演员,以前我属于看到人就害怕的那种,紧张、冒汗。我现在的性格是演戏后改变的,和人打交道多了,就皮实了。顾颜(电影《大撒把》中男主角)、秦奋都影响了葛优。最初的我说话也不是那么风趣、幽默,是这些角色铸就了我现在的性格。”

拿到角色先恐惧

在已知的职业生涯中,葛优无疑是一个被机会眷顾的演员,但他从不认为能轻松驾驭任何一个角色。即便是其已经出演过两次的秦奋,问他再演是不是可以轻松拿捏,他毫不犹豫地吐出两个字“费劲”。

“琢磨”,是葛优在采访中提到最多的词。因为琢磨角色而导致失眠,更是家常便饭。电影拍摄的50天周期里,有45天他都要靠吃安眠药入睡。“挺折磨人的,现在一看角色首先是有点儿恐惧,心里想着‘这怎么演得下来?’但你既然接受了,就要去琢磨、去想。”

葛优时不时皱起眉头,感叹着“不好弄”。很难相信,他也会说出“紧张”“费劲”这样的话。“大概只有经历过这种‘自我折磨’的过程,才能让戏的呈现稍微好一点。”他会时常告诫自己“别着急,一点点琢磨,慢慢享受这个过程”。

葛优也是个念旧的人。《非诚勿扰3》中的很多“情怀杀”场面都能戳到他,“拍《非诚勿扰》时,有天小刚说要去机场接舒淇,我说我能不能去,他说‘好,你去当然更好’,因为我想尽快拉近距离……后来没多少天就开机了,我就把一个男性看到陌生美女的紧张感给发挥到那场戏里了。”

谁都没有想到,《非诚勿扰2》后,除了中间《一步之遥》的短暂交集,整整十年葛优和舒淇都没有联系过。因为葛优一直不用微信,但这几年也还是“应了”这个潮流,合作《非诚勿扰3》时才和舒淇加上好友。“前不久冬至,她给我发了一个饺子,我就回了一个‘吃好饺子’。”

生活里不讲究“排面”

作为中国第一位获得戛纳国际电影节最佳男主角的演员,很多人称葛优为“国民演员”。但谈到表演,葛优认为自己很多时候琢磨得还不够透,更谈不上演得有多好。“很多戏其实都和编剧有关系,比如小刚拍一部贺岁片,他知道你能演到什么程度。他熟悉你,写的情节、台词就很自然,知道我在这句话时应该如何说,很多时候多一个字、少一个字都要商量着来,必须了解角色,要不没法演。”

合作多年,葛优和冯小刚早就摸透了对方的心思。但在葛优眼里,《非诚勿扰3》里的冯小刚变了,电影柔和了,他也柔和了,实在要急的时候都尽量忍着不发作。但说到两人在片场的关系时,葛优强调,导演面前没有所谓的腕儿,“人家找你,你才能演这个角色,不找你,你就没这个机会,我一定是尊重导演、听导演的。”

演戏这么多年,葛优一直很在乎观众的想法,他也从不觉得自己和别人有什么不一样的。冯小刚曾说,“排面”这事儿,在葛优那儿根本不存在。他从小在北影大院里长大,见过了太多名人,“从小身边就都是这样的人,自然也从没这个(‘排面’)概念”。

也因此,现在你依然能在菜市场里看到葛优,遇上有观众要求签名、合影的,他从不拒绝,完事儿还得乐呵呵地把人家送走。他总说,这事儿对自己来讲可能经历过成千上万次了,但对别人来说都是第一次,“第一次的事儿可不能大意了。您要是理解了,也就能做到了。” (摘自1月4日《新京报》 周慧晓婉 郭延冰文)