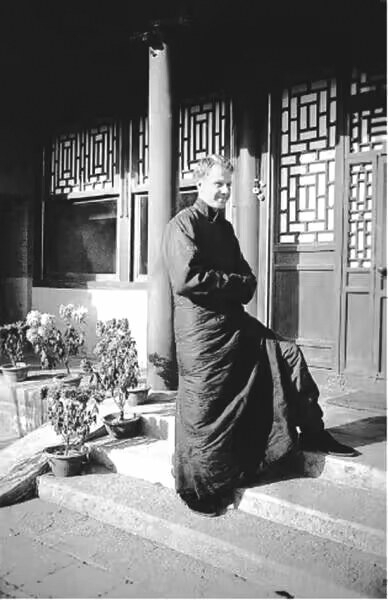

20世纪30年代末,傅吾康在中德学会

在近代“中学西播”过程中,德国汉学家发挥了重要作用,其中有一位在华工作生活13年,他就是“为中国着迷”的傅吾康。

傅吾康自小深受中国文化熏陶,父亲福兰阁在德国汉学界享有“元老”之誉,其多卷本《中华帝国史》是20世纪三四十年代流传甚广的中国通史。傅吾康家里全是中文书籍、中式家具和精美工艺品,他也自然而然地选择汉学作为终生事业。在汉堡大学,傅吾康接受福兰阁高足颜复礼教授、中文口语老师商承祖的教导,学会了文言文、汉语口语和毛笔字。随后,他跟随著名汉学家、中国哲学史专家佛尔克进行专业学习。

博士毕业后,父亲交给傅吾康一项工作——用德语翻译胡适的一篇长文《说“儒”》,译文以《胡适关于儒的起源及其与孔子、老子的关系》为名发表在卫礼贤创办的《汉学特刊》,文中强调了胡适的观点:孔子不仅不是一个复辟的保守派,而是革新家。这直接影响了雅斯贝尔斯等德国哲学家。正是由于傅吾康翻译的这篇文章,雅斯贝尔斯了解到孔子的主张,从而为他1949年提出著名的“轴心时代”观念提供了重要论据。

1933年开始,由于纳粹在德国上台,一些德国汉学家陆续来到中国。1937年3月,25岁的傅吾康离开德国,5月底到达北平。通过父亲诸多朋友、学生的帮助,傅吾康加入中德学会,为中德文化交流做了许多有益工作。

抗战胜利后,傅吾康赴成都担任国立四川大学和华西大学教授,讲授“明史”和“德国历史”等课程。两年后,傅吾康接受北京大学西方语言文学系冯至教授邀请,担任德语教授。傅吾康在北大的教学很顺利,与同事季羡林、向达、田德望等来往密切。有一次,他去清华大学拜访明史专家吴晗,吴晗当时正在着手出版《朱元璋传》,他将大量明史原始资料的引文写在卡片上,让傅吾康非常赞赏。他还两次观看梅兰芳的演出,演出的曲目《凤还巢》和《霸王别姬》令他印象极为深刻。他认真观看和倾听,感受到中国戏曲和西方戏剧的不同,欣赏着中国戏曲富有美学的艺术表演。

1950年5月,傅吾康启程回德国,出任已经空置两年的汉堡大学汉学系主任一职。第二次世界大战后,德国汉学界形成三足鼎立的格局,以傅吾康为首的北部汉学重镇汉堡占据一席,另两个重镇分别是以傅海波为首的南部汉学堡垒慕尼黑和地处东德的以叶乃度为首的莱比锡学派。

傅吾康汉学著作颇丰,代表作《明代史籍汇考(1368-1644)》比较全面地介绍了明代史籍,是西方汉学家们研究明史的重要参考。他的一些观点源于中国古代诸子百家思想,在《1851-1949年间的中国百年革命》中,提出中国历史是一个连续而不是割裂的过程。他从中国古代典籍入手,发现几千年前的《易经》里便有“革命”一词的存在。通过五行学说、汉代纬书以及孟子“君轻民贵”思想等相关论据,证明了中国近代史上的“革命”概念并非从天而降,而是中国文化的传承。

1979年,傅吾康回到阔别多年的第二故乡中国,见到了冯至、张天麟、季羡林、王锦第等老朋友。此后,他受邀在北京师范大学、广州中山大学担任客座教授,继续研究中国历史。2007年,这位一生潜心研究明清史、中国近代史和近代东南亚华人史的德国汉学家溘然长逝。

(摘自2023年12月29日《学习时报》 苏峰文)