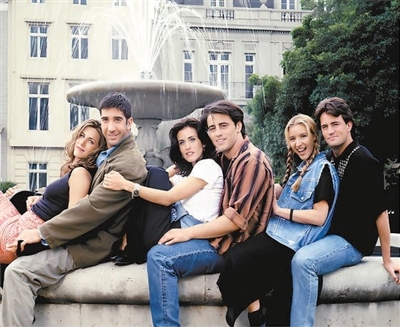

随着全国大中小学陆续迎来寒假,《家有儿女》《我爱我家》(见中图,剧照)《老友记》(见右图,剧照)等短小精悍、风趣幽默的“喜剧饕宴”又出现在不少学生的“假期片单”中,成为宅家放松的“解压良剧”。

东方喜剧人“俳优”

“滑稽”是喜剧的重要表达方式,它的概念最早源于戏剧和喜剧表演,最初特指喜剧角色的形象,后来演变为一种搞笑、荒诞的表演风格。

我国早在秦汉时期,王宫里就出现了“滑稽”的表演形式。《史记》中记载的先秦滑稽艺人称为“俳优(见左图,四川天回山崖墓出土的击鼓俳优俑),这个古老的职业与“排忧”同音,意味着他们的职责是帮助人们排除忧愁。

唐宋时期,宫廷“俳优”的表演传统得以延续,在吸收融合历代歌舞艺术和民间讲唱、影戏、杂扮等技艺的过程中,宋代还逐渐形成了以滑稽故事表演穿插在主体戏剧中的滑稽剧目,其中以宋杂剧中的滑稽剧最为典型,随后滑稽剧也出现在元杂剧和明杂剧中。

清末民初,以当地方言和民间曲调“说新闻”的滑稽说唱在江南一带流行,又称“说朝报”。上世纪三四十年代是滑稽戏发展的鼎盛时期,上海各大游乐场、电台和堂会演出最多时达到100多档。

西方公共剧场演笑剧

早在古罗马时代,欧洲就出现了很多专供小闹剧和滑稽短剧演出的公共剧场。小闹剧的代表形式是阿特拉笑剧,于公元前300年左右在罗马出现,主要由古意大利乡村生活中滑稽可笑的趣事改编而来,演员戴面具,有四种固定的角色。

在15世纪和16世纪时,脱胎于中世纪职业演员滑稽表演的新式笑剧流行于法国等欧洲国家。16世纪末,英国传统喜剧延续并发扬了这种聚焦市井趣事、取悦平民百姓的滑稽作风。

当时,这股源自民间的“滑稽”风气也飘进了欧洲宫廷中,《国王寻乐》是法国作家雨果创作的以弄臣为主人公的讽刺喜剧,1850年,经M.皮亚维改编、威尔第谱曲,诞生了传唱至今的经典歌剧《弄臣》。

英美式情景喜剧

20世纪初期,美国的歌舞厅、酒吧等娱乐场所均会安排喜剧演员做类似相声式的滑稽表演,深受顾客喜爱。20世纪30年代,广播从业者们将此种滑稽表演“搬”到电台节目中,出现了广播情景喜剧。

二战后,电视逐渐兴起,情景喜剧也被搬上荧幕。1947年的《玛丽·凯和琼尼》和1951年的《阿莫斯和安迪》被认为是世界上最早的电视情景喜剧。

20世纪90年代之后,美式情景喜剧步入新的繁荣期,涌现出《老友记》《成长的烦恼》《生活大爆炸》等众多立意新奇、质量上乘的作品。

英式情景喜剧不但在质量和数量上与美式情景喜剧不分伯仲,更以其大胆的嘲讽、荒诞的风格和鲜明的英式幽默成为与美式情景喜剧分庭抗礼的另类存在。1956年,《汉考克的半小时》的播出标志着英式情景喜剧的正式诞生。

东方情景喜剧

在东方,韩国和日本等国的情景喜剧兴起于上世纪末,虽同属东亚文化,但两者之间的侧重点却不尽相同。

韩式情景喜剧采用边录边播的日播形式,同样以家庭为主要场景,却在题材和内容上寻求突破:导演金炳旭先后创作的《顺风妇产科》和《搞笑一家人》,可谓是韩国家庭情景喜剧的经典。

日本的情景喜剧发展与英美等国更加相近。由于谐星众多、舞台剧发达,日本早期的情景喜剧更多是以综艺节目的小剧场形式存在。真正意义上的首部情景喜剧,是由三谷幸喜执导的《HR》,讲述了一所夜校高中里,老师与学生之间的爆笑趣事。

中国的情景喜剧发展几乎与日韩同步。1992年播出的《编辑部的故事》已具备了情景喜剧的基本模式。1993年播出的《我爱我家》更是成为“中国情景喜剧里程碑”式的经典之作。之后的《东北一家人》《闲人马大姐》《家有儿女》等也颇受欢迎。

进入新世纪的中国情景喜剧题材更加广泛,形式也更加注重创新。2002年播出的《炊事班的故事》,让人们在欢笑中感受军旅生活。2005年播出的《武林外传》,通过增设外景、取消现场观众、引入古装武侠题材、杂糅各类喜剧元素,给国内情景喜剧打了一剂“强心针”。2010年,《爱情公寓》爆红网络,成为网络时代的情景喜剧代表作。 (摘自1月17日《北京日报》 路鹃 李浩文)