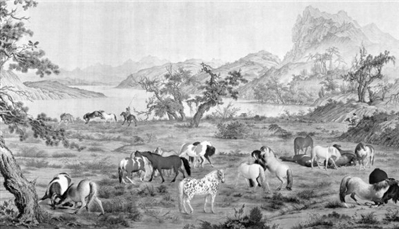

有这样一位画家,他来自欧洲,却长期在清朝宫廷任职,经康熙、雍正、乾隆三朝,在中国从事绘画五十多年,甚至还参与了圆明园西洋楼的设计。他就是意大利人郎世宁。在绘画界公认的“中国十大传世名画”里,其他九幅(组)都出自中国本土画家,另一幅《百骏图》(见图,局部)却来自这位老外。

它的原作有两件,一幅是纸本底稿,藏于美国纽约的大都会博物馆;一幅是绢本设色成品,藏于中国台湾的台北“故宫博物院”。

综合看下来,整幅作品构图繁复,但是在郎世宁的笔下,各种元素虚实相交,节奏感十足。马的形象画得十分出彩,造型准确,姿态各异。看完整幅图,你会强烈地感受到这幅画里的“冲突”:山水、松木的主体轮廓,充满了中国画的写意笔法;而马匹、人物的主体部分,画得细致入微,光影、质感突出,像极了西方写实油画的笔触。这幅画最鲜明的特征,就是将中西方画法进行了极致融合。

创作《百骏图》时,郎世宁对于中西画法的融合已经逐步走向成熟。当时,郎世宁已经进宫将近七年,聪明的他十分清楚,西洋画虽然备受皇帝青睐,但是本土的中国画才是他们的心头好。

郎世宁耗费数年终绘就的这幅佳作,首要的目的是迎合皇帝的需要,通过描绘肥硕的骏马、肥美的牧场,来展现清帝国的繁荣昌盛。不过,仔细观察,却能发现一些异样:100匹骏马中有三匹马瘦骨嶙峋,面部表情忧郁。郎世宁究竟出于何种目的,非要在画中加入三匹瘦马呢?

在欧洲,瘦马常常与“死亡”和“死神”联系在一起,画中“瘦马”可能正是郎世宁自身的写照。跟很多外国人一样,当时郎世宁等人来到中国,带着传教的使命,但天主教在东方的传播并不顺利。作为传教士,郎世宁本想一心完成自己的传教使命,但康熙却将他留在宫中成为宫廷画师,并限制他在中国传教。使命无法完成,也无法回国,他只能将心血全部投入在绘画中。

这样一张充满西画色彩,由西方人完成的作品,为什么会被载入中国美术史?这幅作品虽然有诸多西方绘画元素,但从整个作品来说依然可以视为“中国制造”。在此基础上,郎世宁将西方绘画方法引入中国画创作,是属于“中体西用”。只不过,进行这个探索的是一名外国人。

在他的影响下,一大批宫廷画师如唐岱、丁观鹏、金廷标、冷枚等,也参与到这场创新变革之中。 (摘自1月15日《北京青年报》 耿尹箫 羽羽文)