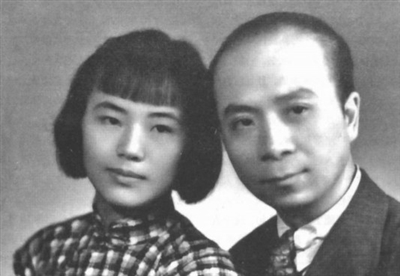

艾寒松夫妇

“新生事件”

1935年,日本借口沪上5月4日出版的《新生》周刊第二卷第十五期上署名“易水”写的短文《闲话皇帝》,以所谓“侮辱天皇”“妨碍邦交”为名,挑起事端,蓄意发难。那么,《新生》周刊这期刊出的《闲话皇帝》写的究竟是什么内容呢?

其实这仅仅是一篇泛指世界上古今中外君主制度的短文,其中也提到日本天皇。日本驻沪领事石射猪太郎就发表《闲话皇帝》这篇文章向当时上海市长吴铁城提出强烈抗议,称中国政府必须向日本天皇“谢罪”;又拋出“立即禁止该刊发行并严禁转载,惩办《新生》负责人及文章作者”等六点要求。与此同时,日方还制造紧张局势,日本军舰不断驶进吴淞口,以武力威胁施压。

面对日本帝国主义的无理挑衅,国民党政府竟一再赔礼道歉,并立刻将该刊禁售,该社封门。并用卑劣手段强行判决《新生》周刊社长杜重远囚禁14个月。

中共发表了著名的《八一宣言》,怒斥这种降日卖国行为。《新生》案也引起了世界舆论关注,就连美国《纽约时报》、英国《泰晤士报》、法国《巴黎时报》等也指责日本是“小题大做,别有用心”。此事史称“新生事件”。

邹韬奋唯一的助手

这个署名“易水”的作者是谁呢?他,就是生活书店的专职编辑,邹韬奋唯一的助手,《新生》周刊的执行主编艾寒松。

艾寒松(1905-1975),原名艾涤生,又名艾逸尘,江西高安人。1930年上海复旦大学政治系毕业。1930年快毕业时,他用“何敬之”之名写了一封长达7000字的信寄给邹韬奋,讨论有关青年与国事的问题。邹韬奋看了此信,被这位青年的才气和文笔所吸引,“觉得这是一位不可多得的人才”便写了复信。但因为艾寒松署的不是真名,所以此信退了回来。于是邹韬奋将此信略加删改刊在以后出版的《生活》周刊上,并写了一个类如寻人色彩的“附言”,表示“嘤鸣之思,迄今不已”。

有一天,艾寒松走过路旁一书刊摊,见有新一期的《生活》周刊,便翻了起来,一看到“附言”里邹韬奋正在找他,便连奔带跑径直来到《生活》周刊编辑部,两人热情握手并进行了长谈。谈后,邹韬奋对面前坐着的这位复旦高材生很满意,决定聘用他。

1931年1月艾寒松就在邹韬奋麾下编稿和写作。邹韬奋爱才心切,在艾为《生活》周刊发表第一篇文章《青年烦闷之由来》时给他起了“寒松”的笔名,取“岁寒然后知松柏之后凋也”之意。1933年生活书店改制为合作股份制,艾寒松被选为监事。

1933年起,艾寒松开始与地下党组织有了联系。九一八事变后,邹韬奋实际上已成为文化新闻战线抗日救亡的领军人物,他被列入了“黑名单”,被迫于1933年7月流亡国外考察。1933年12月反动政府以“言论反动、思想过激、毁谤党国”等罪名查封《生活》周刊。

《生活》被迫停刊了。爱国实业家杜重远是邹韬奋的好友,一直在为抗日救亡奔走呼号。他们一起商量后,决定由杜重远出面,通过他与国民党上层某些人的关系,申请到了新刊号,刊名为《新生》。社长、总编是杜重远,编辑是艾寒松。《新生》周刊于1934年2月创刊。由于杜重远还有实业要做,所以艾寒松是这份刊物的实际主编。

正当《新生》周刊办得风生水起时,1935年5月就爆发了开头所说轰动中外的“新生事件”。逮捕杜重远后,国民党政府又严令他把文章作者交出来。杜重远面对淫威,一口拒绝,推说此稿系自发来稿,作者只署名“易水”,真实姓名和地址未留下,无法找到。

针对反动政府暗中对“易水”加紧追捕的现状,决定由生活书店出资,地下党提供线索护送艾寒松避难海外。

辗转汉、渝、沪

1935年9月,经党组织安排(那时艾寒松尚未入党,但党组织了解他),他先到了巴黎,后转莫斯科,参加由吴玉章主编的中共驻共产国际代表团刊物《救国日报》的编辑工作。

七七事变后,经组织同意,艾寒松于1938年2月回国,直奔当时抗战中心武汉。那时的生活书店,经几年的发展,已先后在武汉、重庆、广州、昆明、金华、南昌等城市设有几十家分店。组织上决定由艾寒松任总务主任,兼任编校科主任和编委秘书。他还是邹韬奋、柳湜主编的《全民抗战》的编辑。

1938年3月,艾寒松由吴克坚等介绍入党。1938年七八月间,广州、武汉战事吃紧,国民党政府机关不得不撤往重庆。遵照党的指示,生活书店等一批文化单位也都迁往山城。这时艾寒松改任生活书店编审委员会委员兼秘书。

在重庆,在敌机经常狂轰滥炸、印刷出版条件极差的情况下,艾寒松干得风生水起,有声有色。期间,艾寒松以生活书店总务主任的公开身份,去中共驻重庆办事处向周恩来请示汇报生活书店的工作和统战方面的事宜。

1937年12月后,上海沦陷成为“孤岛”,派谁去抓好这块文化阵地,让组织上和生活书店管理层领导颇为费心,最后决定由年轻的艾寒松担当此任。他于1939年9月到上海主持生活书店在沪的编辑出版工作,并任中共上海地下党文委委员,秘密开展地下活动。

经过“新生事件”历练的艾寒松,在上海面对各派势力相争、各阶层关系复杂的形势,特别是敌伪特务的威胁,他紧紧依靠上级党组织,不畏艰险,出席文化界的进步集会,撰写文章,与文艺界名流广交朋友,团结了不少文化界人士,同时积极组织书稿,参加了《集纳》等期刊的编辑工作。

1941年12月7日太平洋战争爆发,日寇进占租界。不久,艾寒松奉上级党组织指示要到苏北革命根据地工作。1945年8月,日寇无条件投降。艾寒松被上级领导再次安排到上海工作,续任地下党市文委委员,负责宣传和高层的统战工作。

(摘自《海派之源:星火赵巷》,上海人民出版社、学林出版社2023年1月出版)