央视《考古公开课》栏目组著 浙江文艺出版社2024年1月出版

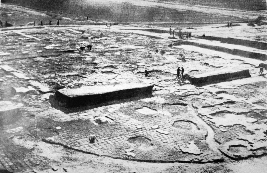

麟德殿遗址

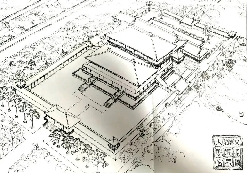

麟德殿复原图

本书聚焦20世纪以来的国内重大考古发现,由42位考古专家领队和项目负责人担任主讲嘉宾,通过解说三星堆遗址、良渚遗址、秦始皇帝陵、海昏侯墓等32个影响中国文明的考古遗址的发现历程,带领大家走近考古现场,发掘遗址背后的历史真相,探寻中华文明起源、形成和发展的历史脉络,唤起民众对中华优秀传统文化的温情与敬意。

唐长安城遗址位于陕西省西安市,面积大约为87.27平方公里,是汉长安城的2.4倍,明清北京城的1.4倍,可谓是当时世界上规模最大,建筑最宏伟、规划布局最为规范化的一座都城。对于唐长安城遗址的考古发掘和研究,从20世纪50年代末开始,一直持续至今,已有60余年。大明宫是唐长安城的大朝正宫。目前,考古工作者已经对大明宫里的麟德殿遗址、含元殿遗址、太液池遗址等重要遗址进行了考古发掘,同时也陆续对唐长安城内的圜丘遗址、大雁塔遗址、东西市遗址等重要遗址进行了较大规模的发掘研究。

唐长安城遗址正式的考古发掘起始于1957年,前后经历了三代人的努力。第一代人是我们的老前辈,著名的考古学家马得志先生率领的团队。1957年,马得志先生率领考古队来到了唐长安城遗址进行考古发掘。先生在1959年就发表了一个报告,叫《唐长安大明宫》,第一次推出了较准确的唐长安城的考古实测平面图。这张图奠定了以后该城址的考古基础。

这个时期发掘的麟德殿遗址是大明宫当中保存得最好的一个宫殿遗址。麟德殿又称为三殿,是由三个殿组成的,首先它的主体部分,是由前殿、中殿、后殿三殿连接组成的,其中中殿是二层楼的,而前殿、后殿是一层建筑。所以说这个大殿规模非常宏大。它的基础是两层夯土大台,高2.5米,南北长约130米,东西宽约80米,它的本体殿面的建筑面积就超过了1万平方米,是大明宫当中最大的一个宫殿。麟德殿还带有配套建筑,左右两边还对称设置有东亭、西亭、郁仪楼、结邻楼。两个亭子,两个楼,就像宫殿的两个翅膀一样。麟德殿这个形制是非常独特的。

麟德殿遗址在大明宫当中是起什么作用呢?麟德殿所在的位置较偏,位于大明宫中部偏西,在太液池的西岸,是皇帝举办各种宴会,接见外国使者的便殿所在。

第二代考古人就是以安家瑶老师为首的考古团队,其间发掘了西明寺遗址、圜丘遗址、大明宫的含元殿遗址以及太液池遗址。

含元殿是大明宫的正殿,它是举行外朝的地方,唐朝皇帝就是在这个大殿举行大朝会、外朝典礼的。

含元殿的第一个特点是殿堂的平面呈“凹”字形,正殿东南附有翔鸾阁,西南有栖凤阁,都是三出阙的阙楼形制,这个建筑格局就证明它是皇家建筑,含元殿的整个形状就像张开了两个翅膀腾飞的龙。

含元殿的第二个特点就是,高大雄伟。唐长安城中分布有六爻高冈,其中北面的一个爻是龙首原高地,含元殿其实是依龙首原的南坡,削凿岗台而建成的,所以从底下往上看,建筑的外观相当宏大,自然高度约为15米,皇家威严气派油然而生。

前面提到“九天阊阖”出自唐朝王维的诗句“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”。那么这句诗是什么意思呢?就是说当早朝的时候,大明宫的重重大门,一扇扇依次打开,百官跟各国的使者纷纷登上大明宫的含元殿来朝拜皇帝,这句诗描写了当时万国来朝的一个大场面。周边区域各个国家都以唐王朝为中心,要来到长安进行朝拜。

我们可以说是第三代的考古人了。概括来说,第一代考古人,就是用大写意的方式,勾画出了唐长安城和大明宫遗址的轮廓,第二代考古人,可以说是用浓墨重彩,对唐长安城遗址的考古起到了画龙点睛的作用。我们第三代考古人呢,主要是对唐长安城的空白之处进行晕染,进行补白。

2006年后,在含元殿前130米的地方,我们进行了勘探,结果有一个重要的发现。我们发现了东西向的一条渠道,基本上跟含元殿是东西向平行的,这条渠道中我们勘探过的部分的长度是400米,它宽4米,深1.6米。渠壁上还发现了三座桥梁的遗迹,以及相关砖砌痕迹和石沟的护岸,在渠底我们发现了排列非常整齐的柱洞痕迹。三座桥梁分居东、中、西段,其中居中对着含元殿的中桥体量最大,柱洞粗而密集,显然是皇帝使用的御桥所在。而东西两边对着含元殿两旁朝堂的两座桥梁,规格要低小一些,应是文武百官上朝时的下马桥。

我们也注意到,渠底的淤泥面基本上是东高西低,可以知道这个渠道的水是从东边流向西边的。我们推测,这个渠道有可能是龙首渠的北支,龙首渠是由南往北流的,流过来以后分出一条支渠,通向大明宫。发现这个渠道的重要性是在什么地方呢?大家都去过北京的明清故宫,而进故宫时,则首先要经过金水河和金水桥,那么这种格局的来源在哪?通过大明宫考古,我们才明白,这种在宫殿以南设置水道和桥梁的布局形式,原来可以追溯到千年以前唐朝时的大明宫。这证明中国古代都城建筑特别是宫城建筑的格局,有着一脉相承的传统。这是一个非常有意义并且有趣的发现。

唐长安城遗址考古虽然已经进行了60余年,但以后的路更长,任务更艰巨,我们期待着更多的发掘、更重要的发现。