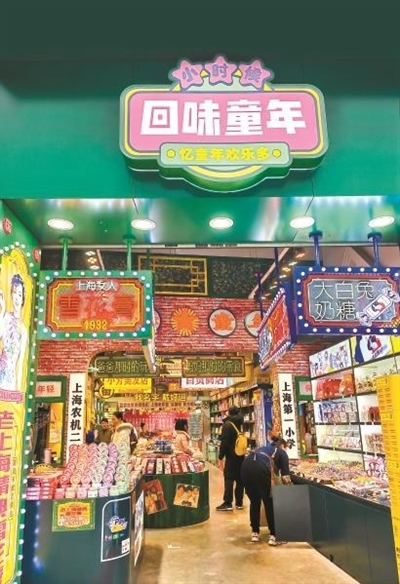

南京东路的“回味童年”零食铺

电视剧《繁花》的播出,让上海昔日著名美食街黄河路“翻红”。剧中《偷心》《再回首》等20世纪90年代金曲播放量迅速荣登各大音乐平台榜首。怀旧的情绪被点燃,何止是一部剧。近两年,充满怀旧元素的文化总能迅速吸引眼球并出圈。

穿越回曾经的年代

“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天。”伴随着《童年》的歌曲,一踏进南京东路步行街“回味童年”的店铺,仿佛回到了“80后”“90后”的童年。

猴王丹、大大泡泡糖、健力宝、无花果……柜台上摆放的是许多人吃过的童年零食,每件商品3元、5元不等。不断有市民和游客进入,寻找曾经熟悉的零食。“和小时候的包装一模一样,味道依旧。”1988年出生的小吴买了一小筐童年零食。

不仅是童年零食,在数字化时代,网上“淘旧物”也让一些年轻人找到了怀旧情绪的出口。一批电商平台开出了以怀旧为主题的店铺。记者在一间网上店铺发现,搪瓷缸、热水瓶、老式电视机、旧式钟表等都是抢手货。

在上海,一些城市集市甚至直接复刻20世纪80、90年代的生活场景,都是熟悉的老弄堂、标识、旧物等,时间在此穿梭,大家一同追忆似水流年。比如,北外滩来福士开出的城市集市,主打“怀旧牌”。亭子间、灶披间、小吃摊、水泥乒乓球桌,甚至连路牌、狮子果壳箱等都是以前的“味道”。逛一圈集市,如同穿越回曾经的年代。

美国北达科他州立大学的心理学家所做的实验发现,怀旧可以提供情绪价值,帮助人们心情变好,实现情感的慰藉。

“从前车马慢”

从前是车马邮件都慢的“慢时光”,而现代社会走得太快了,反而让年轻人对过去的一些生产、生活方式产生好奇与追逐欲。“手工热”就是很好的证明。工作之余,一些人花两三个小时,去城市里的手工作坊织毛线物品、烧玻璃、打磨银饰品等。

“工业社会是机器生产方式,产品一模一样,人们只是使用者。”“80后”青年小丹说,而从前的手工时代,人们是创造者。比如织毛衣、裁剪衣服等,投入了大量的时间,给自己和家人制作物品的过程中,也倾注了真心与情感。

年轻人追逐工业文明前的生活方式,是让自己在快节奏的社会中得到一种放松和愉悦。做手工活的过程中,人保持高度专注,不被打扰。他们说,“这是对充斥‘囫囵吞枣’方式的现代生活的一种治愈,让内心得到滋养”。英国社会学家鲍曼用“流动的现代性”形容当下的社会。正因为社会发展太快,一切变得稍纵即逝,昨天很快被今天取代。过去的这种朦胧感反而让人更加珍惜。

从前的生活没有如今这样“唾手可得”。没有电子邮件,要靠邮递员寄信;没有手机联系,要靠跑腿联系亲友。虽然这样的时代早已远去,但在“快节奏”包裹下的年轻人,愿意为这样的“慢生活”买单。

如今,在许多城市的景区,以邮局为主题的小店里挤满了年轻人。“95后”夏夏虽然没有体验过“从前车马慢”的年代,但她每次旅游,邮局都是必去的地方。她会分别给自己和好友寄一张明信片,写一些小诗。

有学者指出,一个国家和社会越发达,人们就越容易怀旧。只有这样,才能将现代生活和传统生活有机整合在一起。

对年轻人来说,怀旧还是现代社会的一种社交货币。参加聚会时,怀旧的话题总是可以迅速打破僵局。在社交平台,怀旧话题都有专门的小组,比如影视金曲、老电影集,年轻人在小组中甚为活跃。

“怀旧也是一种陪伴。”“75后”青年小魏在家会把一些老剧当背景音播放,《武林外传》看了不下10遍,“只要一打开就进入一种熟悉的情境,既热闹又解压”。

带着传统的沉淀物再出发

1995年以后出生的“Z世代”从小生活在高清晰度的世界里,去年兴起的怀旧版CCD老式数码相机打破了这种清晰度,受到他们的追捧。

与数码成像相比,CCD相机的记录方式是缓慢而模糊的。正是这种带着颗粒感的影像质感、无法预测的色彩和每次按快门的仪式感戳中了小岩。“曾经我用手机拍照,不P图浑身不舒服,要给人物精修,就连风景照也要选择最适合的滤镜。”直到有一天,小岩对这样的相片产生了厌烦感。

头戴金属色大耳机,脚穿粉红色袜套,这是Y2K的典型装扮。Y2K是千禧年的流行风,如今成为怀旧色。2000年正处于世纪新旧交替的节点,人们在憧憬与不安中选择了一种自我表达,用金属材质、透明PVC等代表高科技的视觉元素,描绘高速发展的未来世界。

20年是一个轮回。在“95后”文文眼中,如今在Y2K基础上的多巴胺色等风格,都是年轻人用怀旧风表达对当下的拥抱和对未来的憧憬。

“Z世代”向来不走寻常路,他们的选择具有双重性。他们会淘最新的科技产品,也迷恋曾经的收音机、磁带等旧物;在各大景区,可以看着他们穿着汉服打卡网红食物;他们不仅听西方古典乐,也喜爱古琴与戏剧;他们并不一味追逐国外游,如今也偏爱去西安、洛阳等古都来一场古风之旅。

小丹说,“70后、80后”的童年和青少年时代,正是改革开放初期,那时的年轻人流行向西方看,以西方的文化为潮流。而“Z世代”成长在中国经济迅速腾飞的时代,他们见证了一个加速巨变的中国。国家的发展给予了他们天然的自信与底气,东方的传统文化变得越来越有吸引力。 (摘自2月19日《解放日报》 彭薇文)