陕西省岐山县凤凰山脚下的周公庙,创建于唐代。自古以来,这里每年有“春秋二祭”,地方官以“少牢”(羊、猪)祭祀周公,后来秋祭逐渐消亡,春祭流变为一年一度的周公庙会。

历史上的周公庙会规模盛大,影响面极广,从庙内现存碑刻文辞,结合笔者早年访寻的诸多“卷阿会”——管理周公庙的领导机构,因周公庙古称“卷阿(音quán ō)”而得名——故老可知,庙会期间的香客除了陕西本省的人员外,西北地区的甘、宁、青、新诸省或自治区群众多有朝谒,甚至西南川地的香客也不乏其数,中州洛阳捐输布施的香客姓名更多见于诸多碑阴名录内。

历史上的周公庙会时间为每年农历三月十一至三月十五日,会期五天。庙会演唱秦腔戏,是西北地区诸多庙会必需的文艺活动,也是其共同特点。而周公庙会上的秦腔戏演出,则更别具一格,每次至少有两家班社同时竞技演出,鼎盛时期三家班社同时竞技。自古以来,陕西西府的秦腔班社林立,有“四大班,八小班,七十二个馍馍班”之说,其中“四大班”最具盛名,分别是眉县张家的华庆班、岐山县高家的永顺班、风翔县(今凤翔区)田家的义兴班、宝鸡县(今陈仓区)王家的聚盛班。这些著名班社是周公庙斗台戏的主心骨。还有享誉西府的新汉社、凤鸣社、移风社(风易社)、扶风剧社、正化社等均在周公庙斗台演出过。

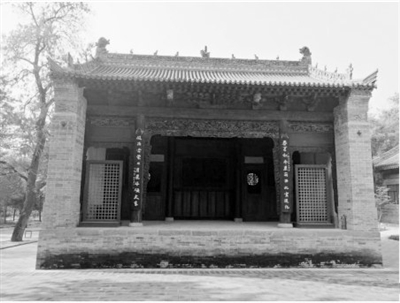

周公庙的戏楼一共有三座,均坐南朝北,呈“品”字形排列,当地人分别称其为中楼(见左图)、西舍戏楼(见右图)、东舍戏楼。

中楼也叫乐楼,位于庙区中轴线上、周公殿正前方。该戏楼面阔五间,进深三间。南面为歇山式建筑,六朵柱头斗栱,五朵柱间斗栱;北面为硬山带廊式建筑,四朵柱头斗栱,两朵柱间斗栱,中间施七龙科斗栱。该戏楼创建于元至元二十七年(1290年),明嘉靖七年(1528年)坍塌,嘉靖三十八年(1559年)重建,此后多有修葺。明洪武辛亥(1371年)御史王祎的《谒周公庙记》碑文云:“正殿前有戏台,为巫觋优伶之所集”,足证该戏楼年代之久远。因此,这座戏楼是陕西地区保存最完整、创建年代最早的戏楼之一,它也将秦腔戏的演出推到了元代。

乐楼内用以隔开前后场的雕花窗棂木隔断正中枋额上,有“肃雍和鸣”四字题记,意为肃穆和谐的声乐悠扬共鸣,语出《诗经·周颂·有瞽》:“肃雍和鸣,先祖是听。”出场门额题“出云”,入场门额题“入霭”,喻演员的上下场如同云彩一样飘荡出入,文辞美不胜收。

西舍戏楼为硬山式建筑,面阔进深各三间,四朵柱头斗栱,四朵柱间斗栱,中间施九龙科斗栱。从遗留下来目前尚存的梁记可知,系“民国三十四年(1945年)冬月初六日创修”。该戏楼檐饰斗栱繁缛,尤其通檩下立枋、立柱间的“吊角牙子”、墙头等部位,以高浮雕手法分别雕刻出五龙戏牡丹、双凤戏牡丹、凤狮戏牡丹、鱼龙变化、麟凤呈祥、狮子滚绣球、博古等图案,惟妙惟肖,巧夺天工,具有很高的工艺美术价值,可知秦腔戏在庙会文化中的重要性非比寻常。戏楼中间用以隔开前后场的雕花窗棂木隔断正中枋额上无题记,仅以彩绘图案衬底,上场门额题“永观厥成”四字,下场门额题“瑶乐乃奏”四字。“永观厥成”为乐曲奏完齐赞赏之意,出自《诗经·周颂·有瞽》:“我客戾止,永观厥成。”

东舍戏楼亦为硬山式建筑,面阔进深各三间,四朵柱头斗栱,四朵柱间斗栱,中间施九龙科斗栱。现存梁记为“民国三十七年(1948年)十月初五日创修”。该戏楼结构格局与西舍戏楼大致相同,通檩下立枋、立柱间的“吊角牙子”、墙头等部位,以高浮雕手法分别雕刻出牡丹套二龙戏珠、双凤朝阳、连绵瓜蝶(瓞)、夔龙、博古、狮虎衔咬流苏等图案,大量高浮雕手法制作的木雕和砖雕,把整座戏楼装扮得雍容华贵、富丽堂皇,因隔开前后场的雕花窗棂木隔断早年遭毁,其方额题记不得而知。

周公庙三座戏楼相互间距不过五六十米,早期没有音响设备,演出期间,唱腔和鼓乐之声相闻,但互不干扰。这样的距离和设置摆布,便于观众随时选择性、流动性地观看戏剧,更便于斗戏。这种三座戏楼呈“品”字形集聚一处,间距又如此之近,且同时斗台竞技演出的,陕西岐山周公庙恐属绝无仅有,特中之特。

斗台戏必须是要搬请名角的,他们主要依靠名角对观众的吸引和号召力而赢取彩头。“卷阿会”评定优劣时,除固有斗、评原则外,还要凭台下观众的多少来定输赢,以群众的欣赏水平、艺术水准、评价眼光来评定好坏,这是真正的放权于观众。

东舍戏楼与西舍戏楼分列周公庙山门通往庙内主干道路的两侧,早期两座戏楼相隔仅20米左右,呈轴对称之势,且东舍戏楼东山墙外是一条较为宽深的水渠,润德泉水即从此水渠流到庙外。因斗台戏高潮迭起,观众往来于两座戏楼之间频繁火爆,故斗台演戏期间,常常有奔跑、游走看戏的观众推拥跌落水渠事件的发生。

为了不使观众因看戏而跌落水渠,“卷阿会”的“会首”们通过商议,决定将东舍戏楼东移开挪,于民国三十六年(1947年)启动了东挪修建工程,民国三十七年冬十月戏楼主体告竣,即为今东舍戏楼所在地。因此,东社戏楼的梁记为“民国三十七年十月初五日创修”。由此可窥周公庙斗台戏火爆程度之一斑。 (未完待续)