惠州白鹤峰苏东坡祠重建前,除了一口荒废的东坡井,有关苏东坡的遗迹已荡然无存,仅仅在民间留下一个地名——东坡亭。我与这个地方有着很深的渊源,从小到大,直到三十岁,我一直住在这里。据《惠州白鹤峰东坡祠大事记》一文记载,“宋元符三年(1100年),‘惠人以先生之眷眷此邦,即其居建祠祀焉’……清康熙三十四年(1695年)后俗称东坡亭。”

宋绍圣元年(1094年),大文豪苏东坡被贬至惠州;绍圣三年在白鹤峰购地数亩,建造苏东坡生平唯一一处亲自筹建的住所,以作终老之用。苏东坡在其《白鹤新居上梁文》中写道:“不起归欤之心,更作终焉之计。”

孰料,命运弄人,新居落成仅两个月,宋绍圣四年,苏东坡再次被贬,前往海南儋州。苏东坡寓惠是其第二次遭贬,但此时身处蛮荒之地的他已形成处逆不颓、超然物外的人生信念,他写下脍炙人口的《荔枝赋》以表达随遇而安的人生态度:

罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

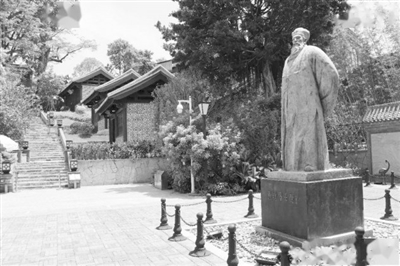

苏东坡寓惠三年,留下诗文600余篇首,为惠州百姓做了许多好事,其“善政善教”深受惠州人民喜爱,对惠州人文精神产生了深远影响。清代诗人江逢辰赋诗曰“一自坡公谪南海,天下不敢小惠州”;民国惠阳中学校歌亦称“自东坡南渡,文明孕育吾邦”。苏东坡遇赦北归后,白鹤峰新居即改为东坡祠。北宋著名诗人唐庚在拜谒苏东坡祠后,曾发出“碑坏诗无敌,堂空德有邻”“到今佛迹在,千古鹤峰尊”的由衷感叹。其间八百余年一直是惠州缅怀东坡功德、弘扬东坡精神的重要平台,直至上世纪40年代初被日本侵略战火所毁。

现在原址重建苏东坡祠的白鹤峰只是一座小山峰,地处桥东旧城,周围建有围墙,自成一方天地。我小的时候,这里是惠州卫生学校。我就读的第十小学就在白鹤峰山脚下,多位同学住在卫生学校里面,因此常到卫生学校玩耍,对这个地方也算是相当熟悉了。

白鹤峰西面山势陡峭,有一道狭窄石阶通往山下,山下树木葱茏,掩映在树木中的一栋房子是学校食堂,食堂边上即是围墙;东面则较为平缓,一条土泥路沿着山势蜿蜒而下,顺着山边连向南面的学校大门;东面下来还有一片平坦的开阔地,是学校的生活区;北面是临江峭壁,峭壁上长满了各种不知名的藤蔓,垂直的峭壁成为天然屏障。现在重建的苏东坡祠将出入口建在西北面,依次建筑的翟夫子舍、林婆酒肆以及石阶山门紧挨着峭壁的位置,是否与史实相符呢?有待考证。朝南以前是唯一的出入口,出了卫校大门就是著名的东坡亭粮仓。粮仓共有四个大仓库,每个仓库之间还有一块宽阔的空地。过去粮食紧张,却有着巨大的粮仓,据说是为了备战而“广积粮”,需要储备三年粮食。后来粮仓没了用武之地,丢空多年,现在配套苏东坡祠重建,改造为东坡亭粮仓文化产业创意园,倒也与苏东坡祠互为映衬、相得益彰。

从粮仓的坡道下来就是熙熙攘攘的惠新西街。坡道右侧是第十小学,左侧是四号粮站。粮站门前曾有一棵巨大的木棉树,这棵木棉树也许是惠州最大最古老的木棉树了,四号粮站这块地方也因此被叫做“木棉树下”。木棉树下是个小世界,有人理发、有人摆摊、有人乘凉……每年到了三月间,树上的木棉花随风飘落,“叭”的一声砸在地上,小孩子就会跑上前哄抢;有时还会砸在人的头上,引来一阵笑声。可惜,这棵木棉树现今已不复存在。

卫生学校东面围墙外,坊间传闻曾是苏东坡两度寓居的嘉祐寺原址。苏东坡在嘉祐寺曾作诗《江郊》,其引言中曰:“惠州归善县治之北,数百步抵江,少西有盘石小潭,可以垂钓。”盘石即为钓矶石,俗称石矶头,位于白鹤峰西侧,由白鹤峰东面步行至西侧江边,正符合“数百步抵江”的描述。

因了苏东坡,白鹤峰的卫生学校、山下的粮仓,以及粮仓对面的商业局宿舍,地名都统称为东坡亭。小时候虽然不知道苏东坡的具体事迹,却知道是个响当当的大人物,因此很为这个地名而自豪,当别人问起住在哪里,总是很响亮地回答:“东坡亭!”小孩子们听到,常会齐声吟唱一首童谣:

东坡亭,有条绳,绑只乌蝇,令令称称……

后来,我搬离东坡亭,但东坡亭以及那些童年往事已永远烙印在心里,成为一种甜蜜的回忆。