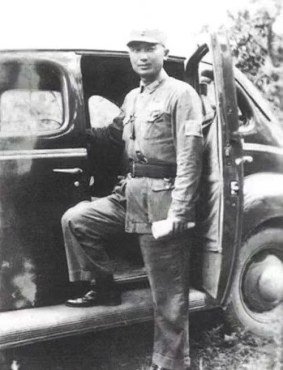

戴安澜将军(见左图)是著名的抗日将领,他于1942年初入缅远征,但因中英之间协同不力,后路被日军截断,戴安澜只能率部队从野人山突围回国。在突围过程中,戴安澜不幸身中数弹,后因缺乏药物治疗,伤口感染,于1942年5月26日牺牲,年仅38岁。

戴安澜将军出身寒微,父母均以农为业。其能入学破蒙,并进入黄埔军校就读,多仗远房叔父、时任粤军团长戴端甫的支持。当戴安澜将军率军远征时,戴端甫正抱病在床。戴安澜虽身处异国他乡,却时常挂念这位有再造之恩的远房叔父,并叮嘱妻子早日回去照顾。1942年2月13日,戴端甫病情加重,戴安澜身处异国,仍命家人四处寻医为其医治,无奈无力回天,戴端甫于2月28日去世。3月1日,在入缅路上的戴安澜闻此噩耗,悲痛欲绝:“余经打击昏沉,悲痛欲死,送客去后,即痛哭失声。噫!余今后欲再见亲色笑不可能矣,呜呼痛矣!”情真意切,让人感怀。

戴安澜从黄埔军校毕业后即加入国民革命军,从此再少归家。在其为国浴血奋战时,家中事务均由夫人王荷馨一手操持,两人自小青梅竹马,后遂结为一生之伉俪。王荷馨虽为农村妇女,未接受过系统教育,但戴安澜对其并无丝毫轻视,始终不离不弃。在同古保卫战最激烈之时,戴安澜为一表自己决死之心,奋笔写成遗书一封。其中提及妻儿(见右图,全家福),满是丈夫的柔情:

你们母子今后生活,当更痛苦,但东、靖、澄、篱四儿,俱极聪俊,将来必有大成,你只苦得几年,即可有福,自有出头之日矣,望勿以我为念……我要部署杀敌,时间太忙,望你自重并爱护诸儿、侍奉老母!

而后,戴安澜又给三位兄长、朋友写信,望其在自己牺牲之后照顾好自己的妻儿。也只有在这时,他才会表露出自己在妻儿面前悄悄隐藏的不舍和挂念。他在致“子模、忘川、尔奎三位同鉴”的信中说:

我们或为姻戚,或为同僚,相处多年,肝胆相照,而生活费用,均由诸兄经手。余如战死之后,妻子精神生活,已极痛苦,物质生活,更断来源,望兄等为我善筹善后。人之相知,贵相知心,想诸兄必不负我也。

戴安澜与王荷馨共养育了三男一女。长子戴覆东,意为覆灭东洋;次子戴靖东,意为平靖东洋;幼子戴澄东,意为澄清东洋;女儿戴藩篱,意为筑起藩篱,以拒日寇。名短情长,戴安澜的报国心展现得淋漓尽致。

虽然长年在外征战,但戴安澜始终心系家中的四个幼儿。戴安澜在滇南驻训时,家中母子突生急病,尤其是次子靖东,不仅高烧多日,且经常咯血,病情严重。戴安澜通过电话得知此事,顿时焦急如焚。但又因自身职责无法回去看视,愧疚非常,“余因责任所寄,不能回去侍养母亲病况,看视孩子,真愧为人子,愧为人父”,乃至连续数日失眠。终于在出征之前,戴安澜得以抽空返回昆明探视家人。在昆明的日子里,他为妻儿四处奔走寻医,终于使得靖东病情有所好转,日记中的语句都一扫过去阴霾,倍感欣慰:

余因部队在国门等待,不能久延,而靖儿经余太太诊治,已不复咯血,惟咳未止耳,故于二十四日由昆回防。

从戴安澜的日记中,我们能看到将军对家人浓浓的情感和牵挂。

在戴安澜身处的时代,禁烟思潮尚未兴起。同时,香烟还因其振奋精神的效果而被各国军队广泛纳入补给品。戴安澜却为锻炼意志,一心戒除烟瘾,视之如同寇仇。早在1942年1月10日,戴安澜便在日记反思中提及戒烟,“忌烟不彻底,此乃决心不足之故”,但一直未能痛下决心戒除。在戴安澜苦于戒烟失败之时,他也同时面对着家中爱儿和叔父的病痛,面对着大军入缅时的诸多问题。入缅作战迫在眉睫,而经费却仍无着落,负责驮运的骡马还纷纷患上了软脚病。远征他乡,自己和将士们对于前方风土人情甚至敌军配置仍是茫然。正如戴安澜所感慨:“见一切无生气,无活气,极为烦躁。”问题如此繁多,一切事务却还需要依靠自己亲力亲为才能有所推动,压力之大,可想而知。每每事务繁重之时,戴安澜总在无意之中破戒。他的戒烟经历,其背后蕴含着一个“战场救火员”的焦虑和无奈。而后战局急转直下,第200师被迫转移,通过野人山回国。一路坎坷,戴氏日记也随之暂停,本待归国之后再复记录,谁想由此便是绝笔。 (摘自《书屋》 2024年第2期 张棣印文)