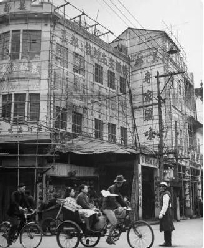

广州西关第十甫路腊味广告

腊味,全国许多地方都有,因为在物质生活不丰裕的时代,将一些肉食腊制,无论待客及改善生活,都是必须的。但相信没有一个省,像广东这样大量地、广泛地制作腊味(烧腊)。所以,张亦庵在专文《烧腊》中便说:“烧腊这两个字在广东语言中已成一个专门的名词。”

从传播和接受的角度看,“食在广州”,正可谓“腊味先行”。比如当年这些烧腊,在上海粤菜馆未兴之前,就在广货南杂店大兴了。南杂店时代的烧腊,品种款式远比现在要丰富,也远比酒店的供应要丰富;除了叉烧、烧鸭、白鸡等,“烧鸡、蒸鹅、扎蹄、烧肠、烧排骨、烧肝、烧鸭脚包、卤水猪肚、猪肝、猪脚爪、猪心、猪头肉、猪耳朵,以至红烧牛肉等”都经常摆上案台。

酒楼接棒后,也曾为酒楼的最佳招徕之一;比如唐鲁孙先生虽曾是“食在广州”的开山祖师之一谭家的座上宾,但他最为怀念的似乎是上海大三元的腊味“鸭脚包”:“老资格的广东菜馆,要算南京路的大三元了……他家烧腊中的鸭脚包,的确是下酒的隽品,鸭掌只只肥硕入味,中间嵌上一片肥腊味,用卤好的鸡鸭肠捆扎,每天下午三点开卖,总是一抢而光。”因为“上海虽有若干卖广东腊味的,可是谁也比不了大三元”(唐鲁孙《中国吃·吃在上海》)。

有的酒楼,则直接由腊味店增设或转设而来:“(上海)南京路冯氏老牌陶园,为腊味烧味之专家,现特设粤菜部,已于廿四日开幕。”(《陶园腊味烧味专家特设粤菜部》,《力报》1938年1月26日第4版》)由此也可见腊味之地位和影响力。

腊味风靡,使冠生园这种食品业龙头老大都不敢怠慢,高度重视,专人负责,原产地采购。终民国之世,广东腊味的行情,是“愈演愈烈”:

旧历年是烧腊行最旺的时期,自奉,送礼,通通与烧腊行有关,无人可在此过年当中,与烧腊行不发生关系也……腊味卤味,予人便利。斩料加肴,皆大欢喜。北风一翻,又到年关。买来腊味,强饭加餐。岂独自奉,堪作送礼。营养攸关,体面更重。唯系感情,肠肥脑甚。贵行烧腊,关系非轻。(捉笔人《百行百赞:烧腊行》,《亚洲商报》1944年第40期) (摘自2月10日 澎湃新闻 周松芳文)