从6月24日起,被誉为“古典乐天团”的柏林爱乐乐团开启了为期10天的上海驻演,为观众献上多场交响乐与室内乐演出。

这支拥有142年历史的“天团”是如何取得如今的地位,其艺术风格又是怎样形成的?最核心的因素就是与乐团互相成就的历任首席指挥们。

崛起的重要时代背景

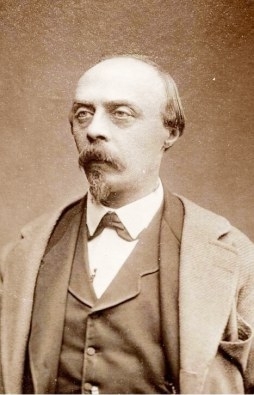

柏林爱乐之所以被称为“天团”,必定是拥有顶级的演奏技巧。这可以追溯到汉斯·冯·彪罗(见左图)——柏林爱乐第一位重要的首席指挥。彪罗是大钢琴家,也是大指挥家,他最重要的成就之一,就是训练出闻名全欧技巧高超的乐团。

除了彪罗这位重要的奠基人,柏林爱乐的崛起还有两个重要的时代背景。

19世纪后期是一个顶尖交响乐团呼之欲出的时代。马勒与理查·施特劳斯谱写的作品远超当时乐团的平均演奏水平,而二人同时也是重要的指挥家,尤其是马勒。他们的作品虽然难度很高,却能真正地理解乐团,引领他们焕发出光彩。

这些作品的问世大大推动了乐团技巧的飞跃。维也纳爱乐乐团是先行者,柏林爱乐乐团紧随其后。此后,门格尔伯格在荷兰成就了另一支超级劲旅——阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团。托斯卡尼尼则将现代乐队的理念推向美洲新大陆,继而在国际乐坛取得广泛的影响。

柏林爱乐在群雄并起的年代显得尤为出众,除了它崛起得早,还有一个原因,那就是彼时的德国小提琴学派。现代德国小提琴学派主要是由两位在德国任教的小提琴巨匠——约阿希姆和卡尔·弗莱什奠定的。

20世纪初,约阿希姆的演奏风格相当老派,然而在小提琴家埃尔曼与海菲兹崛起后带来的飓风般的俄派影响下,他的弟子们大多没有成为国际上的著名独奏家,而是广泛进入了交响乐团,这对于20世纪早期的德国乐团形成高贵的弦乐音响品质具有决定性的影响。

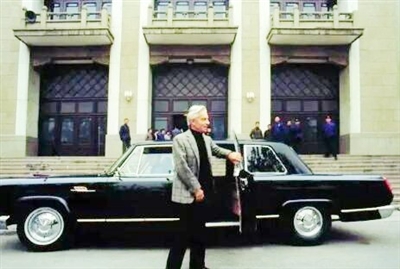

在柏林爱乐的身上,德国小提琴学派的两个分支形成了自然的汇流。富特文格勒(见中图)非常擅长运用这种高贵的音色,这种特质直到卡拉扬(见右图,1979年10月,卡拉扬率柏林爱乐乐团访华,政府为其配了一辆红旗轿车)接手该团数年、进入20世纪60年代之后方才有所改变。

在二战前,柏林爱乐最重要的首席小提琴是弗莱什最伟大的弟子之一——小提琴家西蒙·哥德伯格。哥德伯格是一位顶级的小提琴独奏家,他演奏的德奥古典与浪漫派作品的录音深受内行的推崇。

尼基什奠定地位

富特文格勒的前任指挥尼基什,也是柏林爱乐乐团历史上的重要人物。尼基什有着几乎不用语言沟通就能引领乐团的天纵之才,加上他的心理学技巧,使他成为19世纪末、20世纪初最受乐团欢迎的指挥家。

如果说彪罗时代的柏林爱乐是一支新锐劲旅,那尼基什是真正为柏林爱乐奠定地位的人。从尼基什1895年接手乐团,到他1922年去世,柏林爱乐的首席指挥已被视为欧洲乐坛的“王位”。他的继任者富特文格勒与他在指挥风格方面的相似在于高度的自由,有时像是即兴而为,让一百余人的乐团在催眠般的魔力下,一同自发地即兴而为。

卡拉扬重整风格

富特文格勒与他的前任一脉相承,卡拉扬则不然。在某种程度上,卡拉扬站在了富特文格勒的反面,他的性格决定了他要远离那种“主观即兴”的风格,追求高度严整的控制感。他认为,技巧的精湛很重要,而更重要的是节奏的稳定。

卡拉扬重整了柏林爱乐的风格。这首先表现在他就职之初,就宣称自己是“独裁者”。分别跟随卡拉扬与伯恩斯坦学习的小泽征尔曾回忆,伯恩斯坦有时几乎“放纵”乐团,卡拉扬则不顾乐团的想法,一心实践自己的意愿。包括首席小提琴在内的乐团成员,与指挥家完全成了上下级的关系。

其次,卡拉扬将柏林爱乐的技巧与能量都提升至超强的层面。正如指挥家张艺所说,在卡拉扬时代的中后期,柏林爱乐的演奏水平在欧洲几乎到达了“一强”的地位。

阿巴多开启新时代

指挥家阿巴多接卡拉扬的班之初,很多人都不看好他,或许直到今天,还有人认为他无法真正继承那个分量的柏林爱乐。但阿巴多其实是一位改变柏林爱乐的指挥家,而且是相当彻底的改变。在阿巴多时代,柏林爱乐的面貌不仅再次更新,而且一直延续到今日。

当年,面对卡拉扬的宣告,乐团成员只能接受这种“独裁”的工作方式,可到了卡拉扬时代的后期,这种接受到了极限。阿巴多之所以被乐团成员们选中,很大一部分原因是他不但没有专制的性格,还具有很高的情商。他留给乐团不少空间,由此开启了柏林爱乐不再被指挥“辖制”的新时代。 (摘自6月28日《解放日报》 张可驹文)