盛产石油、文化保守、安宁稀缺……提到中东,很多人会有这样的印象。但实际上,这片土地上正悄然发生着深刻巨变,一大批深入人心的文艺力作与近些年中东社会变革和发展同频共振,敏锐回应着现实。

多元文化交汇的现实反映

中东地区自古以来就是多元宗教文化的交汇地。近代以来,随着西方思想与文化的涌入,东西方文化的碰撞对中东社会产生了深远影响。步入新世纪,中东地区的时局更加错综复杂,民众陷入迷茫,如何处理多元文化的复杂交融也再次成为中东作家探讨的焦点。

他们以笔为剑,揭露因宗教信仰差异导致的分歧与冲突,更深入地探讨不同族群在跨越隔阂、弥合差异、寻求共同身份认同等方面的路径选择。例如,埃及作家巴哈·塔希尔于2007年创作的长篇历史小说《日落绿洲》,讲述了埃及反殖民反封建的奥拉比运动(1876-1882)遭遇失败、埃及被英军占领背景下,为埃及傀儡政权效力的男主人公马哈茂德,前往锡瓦绿洲赴任的故事。巴哈·塔希尔巧妙利用历史的棱镜,借古喻今,对当今中东社会面临的东西方文化冲突以及传统文化和现代文化的冲突等问题深刻思考。

伊朗艺术家穆尼尔·法曼法玛妮(见左图,在工作室创作)的代表作《九边形》通过使用伊朗传统的几何图案和切割玻璃马赛克技术尽情渲染中东艺术底色,与此同时大胆借用西方抽象主义话语,表达对现代社会的思考和感受。

在阿联酋摄影家法拉赫·卡西米的作品中,人物面部表情往往被刻意遮挡,但摄影场景却色彩鲜明、温馨感人——这种源于西方后现代社会的观念摄影艺术,其本身便是中东社会、文化加速多元化的表现。

中东电影长期立足本土文化和社会现实进行现实主义表达,在叙事主题上展现社会现实与人性相互交织的复杂关系,比如书写全球化语境下传统文化与现代社会观念交融、碰撞的《人间诗句》;反思社会现实并探讨电影伦理问题的《无熊之境》;将成长主题放置于残酷现实语境中进行观照的《气息》《何以为家》。

社会变革、身份认同的探索

2010年底爆发的所谓“阿拉伯之春”,给中东地区带来持久的动荡与不安。中东文学也随之转向,“革命”之初的乐观情绪逐渐消退,代之以反乌托邦式的深刻剖析与反思。

如埃及作家穆罕默德·拉比阿的《水星》(2015)、约旦作家易卜拉欣·纳斯鲁拉的《狗的第二次战争》(2016)、黎巴嫩女作家胡达·巴拉卡特的《夜信》(2018)以及巴勒斯坦作家巴希姆·汉达卡吉的《面具,天空的颜色》(2023)等作品,均深刻反映了中东社会的现实困境。其中,有些作家运用科幻元素,以隐喻的方式揭示当下中东社会的种种问题。

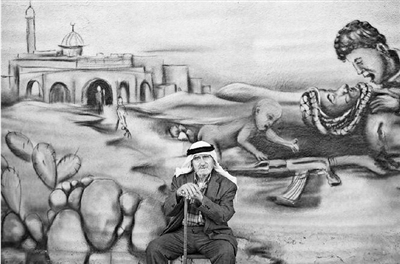

巴勒斯坦街头艺术家莱拉·阿贾维使用流离失所的难民和女性这两重特殊身份进行创作。此外,她还致力于解构性别刻板印象,反映巴勒斯坦难民的困境(见中图,2014年6月,一位老者在耶路撒冷附近的卡兰迪亚难民营的一幅描绘巴以冲突的壁画前),努力引起国际社会对中东弱势群体的关注。

在埃及,米里安·阿卜杜阿齐兹与另外几位女性独立摄影师于2011年组建了中东第一个女性摄影团体“RAWIYA”(讲述者)。她们通过镜头记录下埃及社会变革和人们的日常生活,尤其是女性在其中的角色和经历,展示女性在中东社会中所表现出的坚韧和勇气。

中东电影对文化身份的探寻,则集中体现在对银幕形象的塑造上。从饱受战争创伤流离失所的流亡者,到受异域文化冲击被迫边缘化的移民,对身份建构问题的反思贯穿作品始终。

土耳其导演伊尔玛兹·居内伊、伊朗导演巴赫曼·戈巴迪等人的作品均是对文化身份问题的集中呈现。

现代化进程的注脚

中东地区独特的自然风光和城市风貌为作家提供了无尽的创作灵感。他们通过描绘城市风貌,书写城市印象,对现代化进程中自然景观和城市空间的变迁进行诗意的重构与批判性的反思。

现代化进程初期,城市空间常被视为反殖民、反腐败的场域。沙特作家阿卜杜·拉赫曼·穆尼夫的“《盐城》五部曲”以20世纪30年代起美国石油公司进入海湾地区攫取石油资源为背景,揭示海湾地区石油城市崛起过程中自然家园被摧毁的现实。

诺贝尔文学奖获得者纳吉布·马哈福兹的大多数创作均以埃及城市为故事场域。通过对城市空间的描绘,展现了城市风貌变化背后的丰富文化和政治内涵,充满了对人性、社会与历史的深刻洞察。

新一代的中东艺术家们则通过大地艺术等现代化艺术手段,对自然与城市空间进行诗意的重构与批判性的反思。

被称为建筑界“解构主义大师”的伊拉克裔英国建筑师扎哈·哈迪德,其代表作卡塔尔国家博物馆的设计灵感便来源于伊斯兰艺术中的“沙漠玫瑰”晶体结构,附加其他中东传统建筑元素,使得该建筑的外观呈现出一种流动和变化的美感,并与周围的环境和谐相融。

中东电影一直以来侧重展现带有鲜明地域性的自然景观,但随着城市化进程,创作者更注重城市空间对影片叙事的作用,并与自然景观一同生成新的意蕴空间。

伊朗影片《空网》(见右图,剧照)将镜头对准里海,以故事线建立男主人公阿米和里海之间的紧密联系,作为意象符号的里海在一定程度上折射着阿米的精神状态和生存处境。从自然空间的被打破到城市空间的渗透,导演在空间的重构中投注了一种对原生空间的毁灭力量,以此反思社会阶级差异、高失业率等现实问题。

(摘自《环球》2024年第12期 胡丹花 修蕊等文)