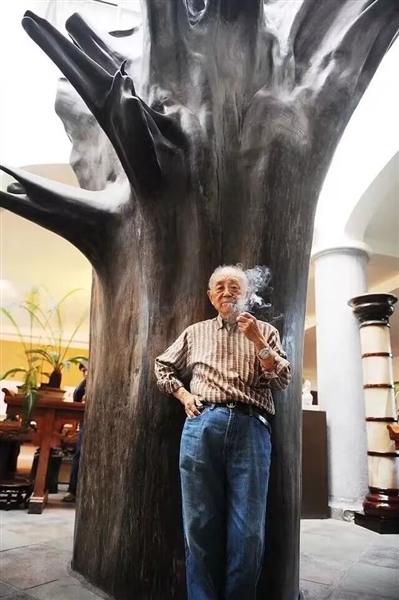

永玉背靠玉氏山房的阴沉木

金庸原配杜冶芬、本文作者和黄永玉先生(自左至右

“我永远喜欢上海”

如果没有记错的话,初识黄永玉先生应该是在1995年岁末。这是他阔别上海二十年后,再一次来到这座令他魂牵梦萦的城市。他曾在一篇文章中写道:“我永远喜欢上海,虽然我年轻时代的生活无一天不紧张、不艰苦,我仍然怀念它,没有一个地方可以替代。”先生此行目的是要寻觅青春的印迹,踏访久违的老友。

他借居在影星王丹凤在“陕南邨”的家,每天客人络绎不绝,“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,小小客厅充满了欢愉与温馨。我也跟着几位画家朋友一起去凑热闹,起先大家还都有点拘束,但黄先生的洒脱、豪放和幽默,很快消除了我们的紧张感。

老人健谈,从佛罗伦萨、巴黎谈到凤凰、张家界;从达·芬奇、罗丹,谈到齐白石、张大千;从莫扎特、普契尼、卡夫卡,谈到弘一法师、沈从文……不过,说得最多的,还是那些同命运、共患难之友。他左手托着烟斗,深深吸了一口,又慢慢吐出,一缕青烟袅袅婷婷,在屋内弥漫开来,思绪似乎随着轻烟飘回到过去的岁月。好大一会儿,才喃喃地说:“乐平、野夫、西厓这样的好人都去了。作为朋友,我却连去医院看看他们,陪他们说几句话的机会都没有。我常常责备自己在那个动荡的时候忘记了他们。我不是缺乏勇气,只是当时自己的事情也搅得乱七八糟而脱不开身。要是他们现在还活着该有多好啊!我可以陪着他们在我意大利的家里住住,开着车子四处转转。这明明是办得到的。哎!都错过了,年轻人是时常错过老人的。”怕老人过于伤感,大家连忙把话题扯开:“还好,我们没有把您错过。”

在上海的那些日子里,黄永玉先生始终被浓浓的友情包围着。他见到了张乐平夫人冯雏音,见到了作家黄裳和辛迪,更出乎意料地见到了暌违近半个世纪的挚友殷振家先生。殷振家先生是一位正直善良、才华横溢的戏剧导演,然而却一生坎坷,晚年妻子又重病缠身,生活窘迫。黄先生得知后,把自己关在房间里不停地画呀画,然后把这些画作交到老友手上,再三叮嘱,需要用钱时尽可去卖。

临别前,永玉先生告诉我他在上海亲历的一件小事。有一天,他乘坐出租车,当开车的女司机得知他是画家时,显得异常兴奋,说自己丈夫也喜欢画画,只是工作不太理想,整天起早贪黑,赚那少得可怜的工资,勉强维持生活,自然也就无暇再拿起画笔。于是,她决定辞职,出来开出租车养家糊口,以便让丈夫腾出时间去画画。她说,丈夫勤奋,有天赋,只要坚持下去,相信他一定会获得成功。永玉先生听了,感动万分,抵达住所,立即送了本画册给那位女司机,并且要她转达“一个画画的”对“另一个画画的”的问候和致意。

老人觉得这件事看似微不足道,却是他上海之行的额外收获——这显示了一座城市的胸襟与气质。“所以,我喜欢上海是有理由的。”他微笑着,眉宇间还夹杂着几分孩童般的淘气和天真。

“每一个窗口就是里程碑”

香港回归前夕,我赴港拍摄春节特别节目,尽管工作日程排得满满当当,但还是抽空给永玉先生挂了个电话,原以为他可能已经把我忘了,没想到电话那头传来那爽朗的笑声:“哈哈,你来香港了?那来玩啊!”于是,离港前一日晚上,如约前往永玉先生家拜访。由于司机不熟悉道路,走了不少弯路,待到永玉先生家时,已接近十点了。我连连向先生道歉,可他却把手一扬:“没关系,反正我也睡得晚。只是,茶有点凉了。”

永玉先生的家位于中环附近的半山上,宽敞的会客厅有一长排玻璃窗,站在窗前,仰望苍穹,繁星满天,一轮明月挂在天际;远处摩天大楼的灯光闪闪烁烁。我被眼前的美景惊呆了,半晌说不出话来。永玉先生见我这副发呆的样子,笑了:“很美吧!可这样的窗口要是提早四十年来该有多好啊!我一生经历的窗口太多了,每一个窗口就是里程碑,一个记录。”

先生饶有兴致地跟我聊起有关“窗口”的故事。他说第一个窗口是家乡凤凰的老屋,“前面有树,中间有城墙,远一点就是山。阳光、雀鸟、老鹰,还有染房,有个高架挂满二十条丈布,那些色彩鲜艳的布一条条挂起,很好看,小时候,我常趴在窗口痴痴地看……”后来,永玉先生去江西信丰县民众教育馆工作,他在二楼的房间有一扇很大的窗。先生每天清晨都倚在窗口等当时的女友、后来成为他妻子的梅溪上班。只要一看见女友的身影出现,他立刻吹起法国号以示欢乐。第三个窗口则是香港九龙荔枝角九华径,1948年,永玉先生与新婚妻子一起来到香港,住在一间很窄小的屋子里,仅容得下一张床和一张小工作台。小屋有一扇装着铁栅栏的窗,透过窗子可以看到许多榕树的树顶。他们夫妇买了漂亮的印度窗帘,来装扮“最值得自豪,最阔气的窗子”,还给它们起了一个罗曼蒂克的名字——“破落的美丽的天堂”。有一年,黄老来沪办展览,我曾专门约金庸先生原配杜冶芬女士与永玉先生相聚。两位老人共同回忆九华径时代的艰苦岁月。

20世纪50年代,永玉先生携全家自港返京,与诸多大画家合住在一个拥挤的大杂院,“文革”后更是被赶到一个没有窗的小屋,永玉先生干脆画了一幅二米多长的《窗》挂在破烂的墙壁上,“窗”外山花烂漫,春意荡漾。

“还是做我自己好”

坐在湖南凤凰“玉氏山房”偌大的客厅里,先生跟我和太太回忆年轻时代在上海的生活状况:“当年闯荡上海时,在寒碜之极的小包袱里,装着三本高尔基,一本陀思妥耶夫斯基,一本线装黄仲则,一本鲁迅,两本沈从文,一本哲学词典,四块木刻板,一盒木刻刀……”尽管先生从早到晚不停地刻木刻、画漫画,但仍一贫如洗。某日坐有轨电车去愚园路,买票后须找回三分零头,售票员故意装聋作哑。先生本来就囊中羞涩,恨不得一个铜板分成两半花,哪肯轻易罢休,他大声喝道:“找我三分钱!”售票员这才很不情愿地将零头找回,同时大骂“赤佬,瘪三!”时间过去数十年之久,永玉先生居然仍能将那句“海骂”模仿得惟妙惟肖。

在凤凰逗留期间,先生每天陪我们到各处转悠,太太劝他不必如此,但老先生非常执拗,说:“下次你们再来,我就未必陪得动了。”我们听完不禁动容。

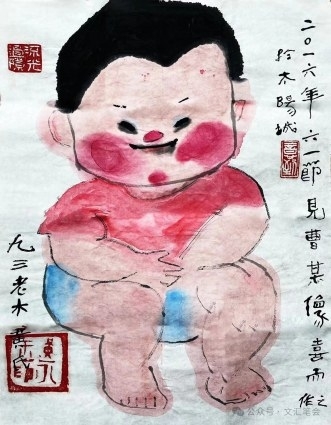

先生93岁那年的儿童节,我在朋友圈晒了一张童年照片,黑蛮哥感到有趣,便与先生分享。先生看后,不觉技痒,很快画了一张漫像(见右图)。画面上如藕一般的大腿和胳膊,再配上一张圆乎乎的脸,脸庞两侧则是两团腮红,煞是可爱,活脱脱一尊无锡惠山泥人玩偶。与此同时,先生还留下一通手札:

可凡:给黑蛮传来早年照片,手痒,不忍不作反映(应),为半百人祝贺六一,此为第一遭。

永玉先生一生命运多舛,历经磨难,但他从不畏惧,从不气馁。他很欣赏这样两句诗“为了太阳,我才来到这个世界”。他说:“人生所有的遭遇我都受过,但我不哀叹,反而感到很值得。这辈子没有冤枉。等生命走到尽头时,我不要坟墓和墓碑,即便有个墓碑,上面也只要写三个字——太累了。”

我问他,如果五十年或者一百年后,有人谈起他,希望人们如何评价?“这个混蛋!”说罢,黄先生的脸上露出狡黠却又纯真的微笑,这使我想起他在《假如我活到一百岁》里的诗句:

……我尝够了长寿的妙处,我是一个不惹是非的老头,我曾经历过最大的震动和呼唤,我一生最大的满足是,不被人唾骂,不被人诅咒,我与我自己混得太久,我觉得还是做我自己好…… (摘自6月24日《文汇报》)