高莽与夫人在“老虎洞”

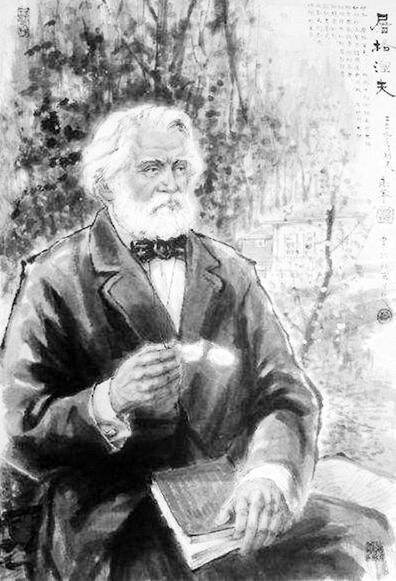

高莽绘屠格涅夫

有一天,我从书架上找出高莽先生的几本译著,翻开那本厚重的《墓碑天堂》,他清秀的题签赫然入目:敬赠给我的老师、老友、老同行祝勇兄雅正。被尊称为师,我深感惭愧。但寥寥几行写于2009年春节的字迹,却勾起我对高莽无尽的怀念。

高莽把自己的一生献给了俄苏文学翻译、研究、编辑和文化交流事业。1997年,俄罗斯总统访华时为他颁发俄罗斯政府奖章,也是在这一年,俄罗斯作协吸收他为名誉会员。2011年,中国翻译协会授予他“翻译文化终身成就奖”。

他的头发就像他的个性

我初识高莽于上世纪90年代中期,印象中是通过中国社科院外文所郑恩波老师的介绍。出现在我眼前的高莽,身材高大,戴一副眼镜,说话有喉音,声音浑厚而温和。他外表最具标志性的特征,是一头蓬乱的头发,一副怒发冲冠的样子。他的头发永远梳不整齐,或者干脆不梳理,顺其自然,就像他的个性一样。

高莽当时住北京西三环紫竹桥边,与我单位只有一箭之遥。那些年,不知去了多少次他的家,一聊就是大半天。当时,社科院住房紧张,他的房间很小。丁聪等许多大家也住在那个楼里,情况相似。他带我看过他的卧室,一间很小的房间,他只睡一张窄窄的单人床,腾出空间放置书籍资料,还有许多外国名家给他画的肖像。

我最迷恋那些书籍,大部分是俄文原版书,尽管一字不识,它们的装帧却令我爱不释手。还有一些俄文画册,里面的图片令我震撼,其中有我熟悉的俄罗斯作家的个人照、生活场景(包括故居)照,还有手稿、书影。

巴金的速写成了明信片

高莽还是画家,年轻时画过漫画,后来改画人物,以作家艺术家肖像为主。有时开会,他就在随身带的笔记本上不停地画。日积月累,他的速写本上,留下胡愈之、曹靖华、钱锺书、杨绛、季羡林、茅盾、巴金、艾青、田汉、萧军、蔡若虹、华君武、曹辛之这些名家的影像。

他把他画的速写拿给我看,我最喜欢巴金的速写,寥寥几笔,非常传神。画中的巴老背着手低头走路,好像在思考着什么问题。巴老在旁边写了字,“一个小老头,名字叫巴金”。我把我的好朋友、上海巴金故居纪念馆的周立民介绍给高莽,周立民把高莽画的巴金像印成了一组明信片,作为纪念馆的文创。

他成了她的眼睛

后来,高莽搬去东三环的农光里,我住西四环,见面机会就少了,差不多一年半载才去一次。每次去,高莽都格外高兴,高莽和夫人孙杰每次必留我吃饭。在高莽家吃饭,更能体会到他们一家人的其乐融融。我特别喜欢听高莽和其女儿小岚对话,轻松、机智、幽默,有点脱口秀的意思,透着父女间的熟稔与和谐。

孙杰当时已失明多年,高莽每天都要给她点眼药水,数十年如一日,从不耽误。有时他跟我说着话,说着说着就去给老伴点眼药水了。他是那般专注,跟画画时一样。除了点眼药水,他还给她读书、读报、讲天下事,成了她的眼睛。

高莽和孙杰都属虎,他把他们的家命名为“老虎洞”。华君武给他们画了一张漫画,就是一只公老虎给一只母老虎点眼药水。

他们至少在1947年就认识了,21岁的高莽翻译完《保尔·柯察金》剧本,该剧在全国各大城市上演,首演扮演冬妮亚的演员就是孙杰。两人相识半个世纪,经历了如此漫长时光的磨砺,他们的感情丝毫未损,愈发深厚,不能不令人敬佩和感慨。

为梅兰芳作画

由于高莽的居住空间过于逼仄,他70岁生日时,俄罗斯驻华大使要去他家道贺,他不敢将大使先生领到家里去,以免露怯,只好约在紫竹院公园门口见面。

搬到农光里后,居住条件略有改善。他的书房,有两壁书柜,一张写字桌。窗下那张大写字桌也作画案,所以书房也是画室。画案边一张单人床,可作沙发,请客人坐,画室就成了客厅。晚上用来睡觉,客厅就成了卧室。

高莽是跨界大师,横跨文学、翻译、学术研究、绘画诸界,绘画又兼及油画、国画和速写,但他的跨界都是在这间小小居室完成的。有一天,我去看高莽,他兴奋地告诉我,刚刚完成了一幅大画,是丈六的水墨长卷《赞梅图》。“梅”,是梅兰芳,在他身边,有斯坦尼斯拉夫斯基、萧伯纳、布莱希特、塔伊洛夫以及唱《伏尔加船夫曲》的夏利亚宾,当然还有梅耶荷德。

上世纪50年代,高莽陪同梅兰芳访苏,在斯坦尼斯拉夫斯基博物馆里漫步,梅先生对他说:“梅耶荷德最懂中国戏曲,你将来要画画,请将我和梅耶荷德画在一起。”把梅兰芳和这些杰出的俄罗斯戏剧家、歌唱家画在一起,成为他的夙愿。

农光里的房间狭小,宣纸铺展不开,他只好匍匐在地,画一点卷一点。不能退远观看,掌握比例和透视都是一件难事,但他已经习以为常,积累了一套经验。几乎整个夏天,他都躲在闷热的小屋里作画,从早上起床一直画到夕阳西沉,用他自己的话说,比上班还忙。这幅画卷后来陈列在梅兰芳纪念馆里。 (摘自7月6日《人民日报·海外版》)