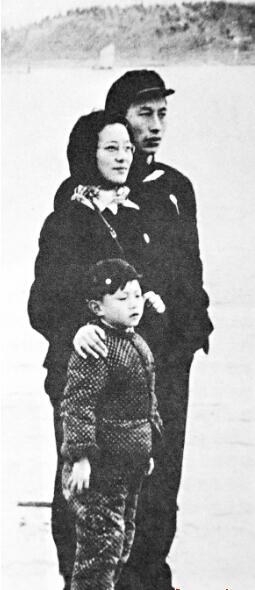

1953年早春郭小川夫妇与儿子小林于武汉东湖

天津解放,随军进城来的作家,在军管会文艺处的是鲁藜和芦甸,在市总工会的是王林,在天津日报的是郭小川、方纪和孙犁,据安排,郭小川任编委兼编辑部副主任。

郭小川在天津日报工作的时间非常短暂,1949年1月进城,5月他就随黄克诚去了湖南,湖南当时匪患严重,黄克诚只带了几名得力干将,郭小川是当然人选。

一晃,整整九年过去,郭小川又回到天津。此时他的身份已是中国作家协会党组副书记、书记处书记兼秘书长。中国作家协会天津分会也和天津市总工会第一工人文化宫合作建立了工人文学社,出了作品也出了人才,有了名气。郭小川说,这和他在天津日报副刊上提倡工人作者、作品是一样的。他还说,想抓一部工人祖孙三代变化史的作品,就由我陪着他下了几个老厂,访问了几位工人业余作者。

郭小川为人平易近人,很快和我熟识起来,“你的北京话不够标准,有天津味道,还有热河的杂音,你也是热河人吗?”我这才知道,他是热河人,父母都是教师,“九一八”事变爆发,他父母料定热河省绝对守不住,就趁一个学期结束后,带着郭小川到北京来住。郭小川上不了正规的大学,在流亡的东北大学补习班上了学,这个学习班的同学普遍思想上进,爱国热情高涨,他在这所大学上了一年学,也在这里成了一名进步青年。“七七事变”爆发,他就在党的指引下参军,后来经过学习入了党,并在王震将军手下做了多年的工作,锻炼了他敢想敢说敢干的作风。

“文革”中,郭小川先是去了湖北咸宁五七干校,后又转至天津静海团泊洼的五七干校,他在这里写下《团泊洼的秋天》。有人说这首诗是郭小川一生中写得最好的诗,表面上是写景写情,实际上诗人是暗示时局将迎来大翻盘、大扭转,果然不久之后,“四人帮”倒台了。

1976年10月,郭小川接到重返北京的调令,遗憾的是,他在旅途中不幸离世。我对他的遭遇和突然离世感到惋惜,感到痛心。虽时隔多年,但他那敢想敢说敢干的作风和他作为诗人的才华情怀,我却永远忘不了。 (摘自7月12日《天津日报》)