1978年,我已在北京七七四厂做了8年工。恢复高考的大炸裂消息传来,我毫不犹豫选择了报考,并且把所有专业都填的是中文系。

那年刚过完国庆节,我家就被厂里的青工们坐满了,他们都是来为我送行的,也是就此道别,因为都明白我此番去上大学,以后不会再回厂子了。外车间的伙伴们也来了不少,除了我们“70届”“71届”的小青工,还来了几位“老高二”“老高三”的大青工。

我特别感激他们能“带我玩儿”,曾偷偷地给我“地下传书”,使我读到了《红与黑》《牛虻》《悲惨世界》《罪与罚》《约翰·克利斯朵夫》《简·爱》《呼啸山庄》《傲慢与偏见》《老人与海》……总得有上百本外国名著,以至于后来我在南开大学上外国文学课时,老师讲到这些作家和作品,我几乎都已看过。

那些“老三届”的大青工们,常常是在下班时分,小声把我叫出车间,像地下工作者一样,递一个意味深长的眼神,悄无声息地把一个报纸包递给我,里面就是一本书。于是我蹬上自行车,飞奔着赶回家,连夜读完,第二天一早完璧归赵。这一切好比是平静海面之下的涌浪,不止息……

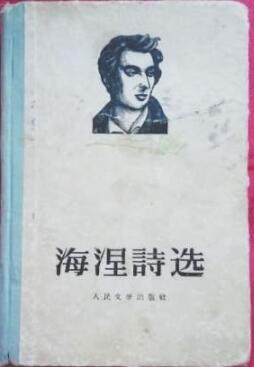

一位“老高三”的大哥先告辞了,我把他送到门外,一直到望不见他的身影。回到屋里,发现桌子上银光一闪,就是他留下的这本《海涅诗选》(见图)。

这是人民文学出版社1956年的出版物,同年第一版、第一次印刷。内页里用的还是繁体字。是由著名德语专家、大诗人冯至先生翻译的,一共有67首诗。这是我第一次读到海涅的诗,从此后我知道了“海涅”这个名字。

这本诗集实在是非常破旧了。内页纸不但变成沙土般的黄色,纸本身也变得毛糙糙的,就像磨得没了毛的旧衣衫,必须小心翼翼地翻页,否则它不但会掉页,更会破碎。精装书脊的布面已经裂开了一个个破洞,露出了里面的硬纸板。素雅的封面不知经过了多少只手,已经被摩挲得黑乎乎的,上面还有着一大道蚯蚓走泥般的裂痕。只有封面上的海涅头像还没怎么走形,高耸的鼻梁倔犟地挺着,一头黑白相间的头发不屈地扬着,一双略带忧郁的眼睛微眯着,凝视着远方……

从此,这本《海涅诗选》,便成为我心心念念的珍宝。它躺在我的枕边,伴着我度过了4年的大学时光,每当我累了想偷个懒时,我便看到了老大哥的身影,想到一代人的冀望,像被打足了气的轮胎,又满身是劲地奔跑起来。

1982年大学毕业,这本珍宝又跟着我回到北京。此时的社会已是大发展、大前进、大变化,书店、商场、图书馆、学校、单位、社区,处处皆有书,满天满地都是中外名著,读也读不完……我自己也拥有了14个书柜,双排码放都塞得满满的。

然而呢,我一直把这本残破的《海涅诗选》,放在书柜中雄踞第一的位置——它已嵌入我的生命,比血液还高上一个等级,已浑然成为我的基因了。 (摘自7月12日《北京日报》 韩小蕙文)