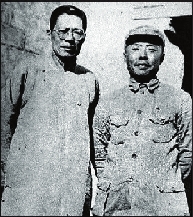

顾执中(左)与新四军代理军长项英在云岭

他是上海《新闻报》早期的外勤记者,足迹踏遍全国和欧美近十个国家;他是一名爱国记者,跟随国联调查团赴沈阳考察,冒险写就《东北吁天录》;他是我国著名的新闻教育家,创建上海最早的新闻学院。他就是中国新闻记者前辈顾执中。

随国联调查团赴东北考察

顾执中(1898-1995年),号效汤,上海南汇县周浦镇人,出身书香门第。1919年考入东吴大学,受到良好中英文教育。1924年,《新闻报》成立采访科,顾执中任外勤记者,专跑政治新闻。

1934年4月,在外交家顾维钧的帮助下,顾执中携妻赴欧美考察,担任《新闻报》国外通讯。此次旅行先后到达法、英、意、瑞士、葡、德、美、俄等国,回国途中又到日本考察,为期一年有余。考察结束后,顾执中升任《新闻报》采访部主任。

1931年九一八事变发生后,1932年初,以李顿为团长的国联调查团到达中国。中国也组成以顾维钧为首的中国招待团。《新闻报》总经理汪伯奇命顾执中设法加入招待团,随行记录、报道。顾执中专程赴京拜谒顾维钧,说明意旨。顾维钧一口答应。考虑到招待团混杂新闻记者有可能引起日方注意,遂给顾执中一个秘书身份,列入职员名录。

国联调查团抵达北平,与日方接洽出关行程。日方谍报网周密灵通,顾执中从北站上车后,驻沪日方已经查悉他的真实身份。顾执中遂被日方阻拦。顾维钧竭力与日方交涉,最终李顿爵士仗义执言,正告日方:“新闻记者地位超然,随同出关,只要言行遵守范围,不宜拒人千里。”日方这才妥协,不过,约法三章,顾执中“观光失地,报道勿克畅所欲言”。

抵沈次日,调查团和招待团人员即被大批日探分别监视。顾执中则被日方重点“照顾”,他每次出入必有侦探紧随左右。在沈阳邮局任职的郑传箕是顾执中的朋友,郑曾访顾一次,谈话不过3分钟,但郑立刻被日本司令部逮捕。顾执中闻讯后,告知顾维钧转请李顿提出交涉,郑才得释出。此后,顾执中改变策略,在妓院中与人见面,搜集各方信息。

在调查团从沈阳赴长春之前,日方又提出中方招待团须减至6人。顾执中与《时报》记者戈公振只得南返。顾执中经大连、天津返回上海,经过三天对搜集资料的整理,写就四万余字的《东北吁天录》,揭露了日本侵占东三省的真相。

开新闻教育先河

1921年后,上海私立学校如雨后春笋般茁壮生长。为适应当年“记者热”,顾选址爱多亚路、吕宋路口创办民治新闻学院,自任校长兼教师。拉于右任为校董会主席,报界名流戈公振、严独鹤等均为教师。

当时,新闻为学校冷门科目,全沪大学尚无附设新闻科者,可算独行生意。顾执中开新闻教育先河,暨南、复旦、中公等学校竞相开辟新闻科。

由于顾执中既有人气又有人脉,故民治新闻学院的毕业生,校方大多负责介绍职业。该校附设民治通讯社、民治出版社和《民治周报》,使学生从讲义到实践,适应性较强。该校毕业生之一陆诒1930年入校,读了一年即发生九一八事变。顾执中找陆诒谈话,问他可否愿意做其助理,负责采访和编辑画报。陆诒慨然应允。从此,陆诒便走上新闻记者生涯。次年一·二八淞沪抗战爆发后,顾执中要派记者去闸北战地作现场采访,陆诒自告奋勇上了前线,发回的前线通讯一炮而红。

1932年,国民政府教育部通令沪上各大学整顿校名,民治新闻学院乃改组为民治新闻专科学校。在此基础上,顾执中另办民治中学和民治小学,形成三位一体学校架构。1937年八一三抗战爆发后,顾执中将学校迁入内地,为后方培养了一批报人。

遇刺以后

上海沦陷后,从1940年夏季起,臭名昭著的七十六号发布“通缉令”,83人的黑名单,49名是抗日报人,顾执中名列其中。

1940年8月17日下午2时许,顾执中像往常一样步行去报馆,行至法租界白尔部路突被一名暴徒狙击。枪声一响,顾执中觉颈项巨痛,一摸手上满是鲜血,撒腿便跑,后面又传出两声枪响,均未击中。事后,顾执中回忆说“幸亏我的飞毛腿救了自己”。顾执中急入南洋医院抢救,因子弹尚未穿出,乃转送广慈医院救治。顾执中伤势并不甚重,神智极清,当时即将子弹取出,包扎后留院观察。

家人和朋友一致劝他离开上海到内地去躲一躲。于是,顾执中辗转于香港、重庆、缅甸和印度之间,一是办学,二是办报,创办《新闻记者》月刊。抗战胜利后,他携眷自印度回国,回到上海继续工作。

回沪后,顾执中一方面干他的老本行做新闻记者,一方面筹备复校民治新闻专科学校。虽得以顺利复校,但由于政治形势的改变和报人吴绍澍、冯有真创办的中国新闻专校的竞争,学校在艰难困苦中挣扎图存。直到新中国成立后,顾执中才重获新生。 (摘自《文史天地》2024年第10期)