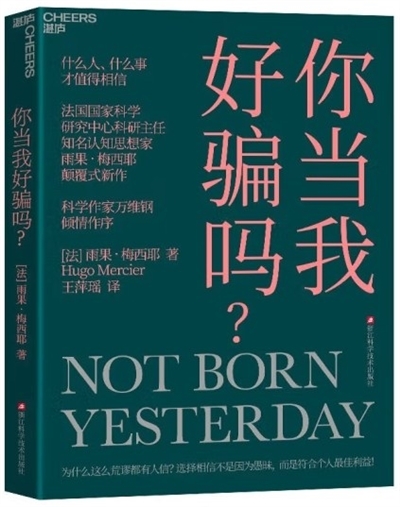

《你当我好骗吗?》 [法]雨果·梅西耶著

王萍瑶译 浙江科学技术出版社2024年11月出版

法国知名认知科学家雨果·梅西耶颠覆性地指出,人类从来都不好骗,他们看似的轻信、盲从甚至迷信,其实是经过理性思考之后做出的符合自身最佳利益的选择。全书围绕“开放式警觉机制”这一人类沟通的核心机制展开,指出人类拥有一套对接收到的信息进行评估和检验的认知机制,使我们能开放地接受有价值的资讯,又能警觉地抵制危险的信息。

如何“检测欺骗”

已经有大量的研究致力于探讨“检测欺骗”这个问题。人们通常认为微妙的非言语线索是可靠的。一个坐立不安的人、一个情绪阴晴不定的人,或者一个回避眼神沟通的人,都会让人觉得难以信赖。弗洛伊德曾说:“没有人能保守得住秘密。即便双唇紧闭,他的指尖也会喋喋不休,甚至他的每一个毛孔都会背叛他,泄露秘密。”

确实,很多人对自己识别骗子的能力信心十足。时至今日,许多警探都学会了在办案中依靠视觉线索,比如对方是否“目光飘忽,有防御姿势,出现下意识的小动作,如玩弄头发和指甲,等等”。

微表情指的是一闪即逝的面部表情,持续时间不超过0.2秒。没有受过培训的人基本上无法察觉出微表情,但受过适当指导的人就可以,如上过埃克曼短期课程的美国各执法部门的人员。

无法判断谁在说谎

然而,事情并没有这么简单。埃克曼的观点和研究结果是有争议的。心理学家斯蒂芬·波特和利安娜·坦恩·布林克给被试看了一些刺激物,这些刺激物可以引发各种情绪,包括恶心、愉悦等。他们要求某些被试表现出与刺激物引发的真实情绪不一致的情绪。接着,他们要求研究人员逐帧(共有104550帧之多)观看被试的面部表情,并识别出被试一闪即逝的真实表情。在将近1/3的实验里,被试都必须伪装情绪:那些看到恶心东西的被试,要露出害怕或喜悦的表情,无论多么短暂。

这似乎印证了埃克曼的说法,但事实并非如此,原因有二。首先,这些面部表情平均维持了至少一秒钟,比微表情理应维持的时间长了好几倍,即使是未经训练的人,也能轻易地察觉它们。其次,在14个真实的微表情中,有6个是在被试没有试图隐藏任何情绪的情况下出现的,因此,作为一种检测欺骗的工具,微表情毫无用处。

问题还不只出在微表情上。在波特和布林克最初的研究中,有1/3的欺骗性被试,即被要求伪装面部表情的人,短暂地表现出了不符合实验要求的表情。但在未被要求伪装的被试中,有27%的人也表现出了与应有情绪不符的表情。毕竟,我们经常会感觉到矛盾的情绪。由此可见,微表情并不能作为检测欺骗的可靠工具,它不能帮助人们抓到多少骗子,反而会抓到那些没什么可隐瞒的人。

波特和布林克的发现符合一套模式。数十项研究详细观察了人们说谎和说真话的过程,研究人们行为的每一个细节,以寻找欺骗的蛛丝马迹。然而,对这些实验进行的元分析得出的结论却是残酷的:没有任何线索能强大到可靠地判断出谁在说谎。

欺骗并不是首要危险

由于欺骗依赖于隐藏的意图,它本质上很难被发现。但是在沟通中,欺骗并不是唯一的危险,甚至并非首要危险。

欺骗对认知的要求很高:我们必须构思好一个故事,依序叙述,保持其内部的连贯性,使之符合对话者的认知。相比之下,疏忽就容易多了,而且疏忽是人类的默认初始状态。所以,即便我们具备这样一种可以调整自己沟通方式的认知机制,使我们的沟通内容更符合他人可能关心的事,要确保我们所说的内容涵盖了对方想要或需要听到的信息,仍然很难。我们的心智是以自我为中心的,倾向于满足自己的欲望和喜好,这导致我们会想当然地认为他人了解我们的一切,且在大多数事情上和我们意见一致。

因此,我们应该留意信息发送者尽责的相对程度。所谓尽责,就是他们能花多少精力向我们提供有价值的信息。尽责有别于能力。你的朋友可能对食物很有研究,能品辨出细微的味道,挑选出最适合的红酒,因此,请她给你一些关于餐厅选择的建议是非常合情合理的。但如果她完全不考虑你的喜好,不根据你的需求调整建议,忽略你的口味、预算、忌口等情况,那她的建议就毫无用处。如果你一直强调自己是素食主义者,而她一直向你推荐牛排餐厅,那她就是没有尽责地寻找正确的信息。你会对这样的行为感到怨怒,以后也不容易相信她的建议。

强调尽责,即强调他人为了向我们传达有用信息而付出的努力,比强调欺骗的意图更有意义。这也将改变我们看待问题的角度。与其寻找欺骗的线索,也就是拒绝信息的理由,不如寻找尽责的线索,也就是接受信息的理由。以开放式警觉机制来说,这样更有意义。如果没有线索表明对方在决定告知我们某些事项时足够尽责,我们就可以选择拒绝接受他提供的信息。