《重拾胡适:大师和他同时代的人》

李传玺著 九州出版社2024年12月出版

胡适在大使馆门外

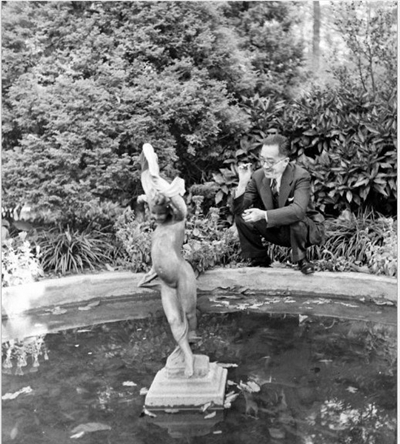

胡适在双橡园内喂金鱼

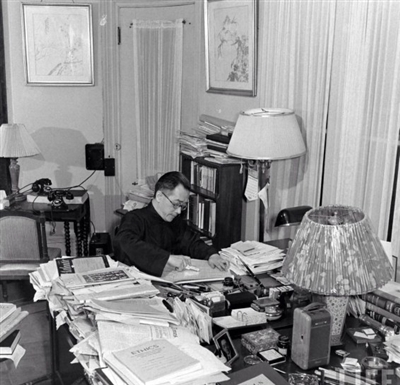

工作中的胡适

本书作者深耕胡适研究多年,参阅并梳理了大量的历史文献,从《胡适年谱》《胡适日记》等新旧史料入手,通过“山河故人”“先生之风”“史海沉钩”“觉醒时代”四大板块的细密叙述,重新构建并丰满了胡适先生的形象。

感到“激荡”的“星星”

纽约东81街104号,一幢普通的公寓楼,六层高,上四层红砖——是那种典型美国式的红砖,赭色,非常鲜艳。据说掺杂了矿物质,非常坚固,大部分用这种红砖建的楼都已经上百年历史,已经进入美国“被保护”的年头,楼的下两层外抹以水泥,已经呈灰白色。隔一幢同样红砖的稍高点的楼,即是Madison Ave ,再往西隔一个街区即纽约著名的Fifth Ave,旁边就是中央公园。

就是这幢普通的公寓,胡适先生在此居住实实在在20年。在胡适的一生中,没有哪一处能与之相比,即使包括绩溪的老家。

胡适1938年9月17日,被任命为驻美大使。一个月后,随着武汉和广州的失守,中国抗战到了生死存亡的关键时刻,他和陈光甫一道,争取到了美国对中国抗战的第一笔借款,为国民政府坚持抗战注入了一针强心剂。也许是劳累,就在随后的12月4日,胡适首次突发心脏病,一下住了77天院。在这期间,他和护理他的哈特曼夫人产生了恋情。

1939年6月5日,胡适病后第一次出门远行,前往纽约其母校哥大接受荣誉博士学位,第二天便来到此处同哈特曼夫人相会。这是他首次踏进这座楼,两人的关系从此步入情人关系,并一直维持到各自生命的终结。有人认为哈特曼是胡适保持关系最久,最让胡适生命感到“激荡”的一颗“星星”。哈特曼曾写道:“我会永远记得自从6月6日至7日以后,那些梦所带给我的欢乐。”

之后,胡适便把这里当作了“家”。1942年9月19日,免去大使职务的胡适从双橡园搬出,直接搬到了这里。此时,哈特曼夫人住4G,她帮胡适租下了上一层对面的5H,表面上两人分居,实则进入了同居的“新阶段”。

爱情“灵”与“肉”的时光

1946年6月5日,胡适回国担任北大校长,离开此处。1949年随着国民党的节节败退,胡适不得不再次离开中国,4月21日到达旧金山,盘旋几天后,27日又一次来到纽约,回到了那个“家”。胡适走后,哈特曼直接住进了5H,也就是说,哈特曼仍然在用自己温暖的怀抱“等”着胡适的归来。

1950年6月1日,江冬秀到达美国,同样在旧金山叶良才家住了两三天,随后来到纽约。哈特曼只好搬到自己服务的哥大附属医院附近西164街559号去住,但她的心仍然牵挂在胡适身上,只要江冬秀不在家,她就会“潜”来,帮助胡适或者监督胡适雇的“钟点工”打扫其“脏乱极了”的房子。1958年4月2日,胡适离开美国回到台湾担任“中研院院长”。1961年10月18日江冬秀回到台北,胡适这才彻底地断绝了与104号的关系。

正是在这里,胡适留下了其担任大使期间为中国抗战谋取美国支持殚精竭虑的身影,那是他政治生涯的顶峰。正是在这里,胡适度过了其爱情“灵”与“肉”最浪漫、最潇洒、最放松、最彻底、最无所顾忌、最美妙的时光。

正是在这里,卸却大使职务后的第一个元旦,他用20美元买齐了鲁迅作品,彻夜拜读没有读过的作品;出席联合国成立大会,并与中共代表董必武恳谈,要求走“和平实现执政”的道路;从不多的积蓄中拿出一千元帮助陈寅恪治疗眼疾;致信钱学森请其回国担任北大教授;甚至想给杨振宁这些晚辈当红娘;当然他也开始为《自由中国》出谋划策,在唐德刚帮助下开始口述历史……

无奈、寂寞与悲凉

但也正是在这里,他“收获”了其生命最后十几年的无奈、寂寞与悲凉。

1949年从大陆出走,他有种脱离母体的被放逐感。随后胡适的小儿子声明同其决裂并自杀,大陆一浪高过一浪的批胡运动,使得胡适在自己典型的微笑后也隐藏不住难堪与辛酸。赋闲的胡适去母校哥大图书馆随便翻阅,在唐德刚眼里,他把世界各地华文报纸副刊的“作家都看成他的学生”,“批评起来简直就是一派教书先生的口气”,“他们的杰作也就是他学生的课堂作业”。

江冬秀来了,她的最大爱好就是打牌,曾一次烧好几顿饭,夜以继日打牌,胡适只好伺候在侧,三缺一时,还得替补上去应付几个小时。客人走后,老先生只好自己去收拾客厅,洗刷杯盘烟缸,不知那时他心里是不是涌动着一种强烈的相思、冲动与呼唤。

胡适没有车,出去要不请学生帮助,要不挤公交车,常常被挤得东倒西歪,“当我用尽平生之力挤出个空位把胡老师安坐下去之后,再看看这位文曲星还不是和众乘客一样,一个瘦骨嶙峋的脊椎动物”(唐德刚语)。

虽然许多学生、同辈都明白他和哈特曼关系,但他为了面子,总是想方设法加以掩饰,也让常常出现在“不该出现场合”的哈特曼寻找各种借口。

辞去大使职务后,他开始专注《水经注》研究,也急迫地想把几部没有下半部的著作(为此遭受了许多讥评)补充完成,但在这样的环境与心境下,一切都付诸一声长长的叹息……