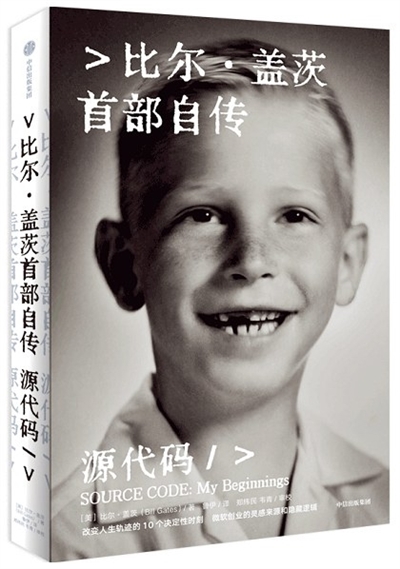

[美]比尔·盖茨著 鲁伊译 中信出版集团2025年2月出版

学术顾问的评价

作为大一新生,我被分配了一位学术顾问,他的任务是帮我规划学习路径,以确定主修专业。大二时,学生必须就此做出申报。

他已经听说了我坚持要跳级选修和计算机科学有关的研究生课程。在第一学期,经过一番花言巧语后,我得以旁听了一门代号为AMATH 251a的操作系统架构课程。我想获得在春季学期正式选修这门课的批准。但与此同时,我选的其他课程并没有清晰地指向某个主修专业。我再次挑战自己,选了Math 55的后半段课程,还报名登记了一门主要研究“作为生物机器的有机体的各种行为”的生理心理学课。

我的学术顾问是一位化学系的教授,后来,我和他之间建立起了一段非常棒的关系。他给予我极大的支持,在我梳理各种可能的专业选择时施以引导。但那第一次会面把我搞得有些措手不及。我滔滔不绝地谈论着未来的计算机,描述它们与当日人们所知的那种积满灰尘的老旧机器有多么大的不同,我解释说,我之所以选修心理学课程,是因为有朝一日计算机的算力会与人的大脑并驾齐驱。听着这一连串的奇谈怪论,我的学术顾问说:“你可真是个不知天高地厚的早熟的孩子!”

直到那一刻,除了我母亲,我从来没听过其他人这么评价我。而她在这样说的时候,也绝对不是在夸奖我。所以我把它视为一种冒犯,就好像被人狠狠地打了一记耳光。结束会面离开时,我沮丧万分,为这位学术顾问居然对我有如此负面的看法而震惊:我又成了那个调皮捣蛋的五年级学生。

“你敢信吗?那个家伙说我‘不知天高地厚’!”回到宿舍,我跟朋友们说,没有人搭话。“早熟?这么说我也太过分了!”

“但是比尔,你就是早熟啊。”安迪说。现在我越发沮丧了,就连我的朋友都觉得我不知天高地厚。

我能干点儿什么呢?

在我学生时代的大部分时间里,数学都被我视为最纯粹的智力范畴。但很明显,如今在哈佛这个大池子里,我意识到尽管自己有点儿天赋,但有人远比我厉害,而且其中两个人是我最好的朋友。我在第一学期拿到了B+的成绩,在那个班上算是小有所成。然而,无法在那门课上取得更好的成绩,这一事实迫使我重新思考对自己的定位。我一直深信自己就是最聪明的、最优秀的学生,卓尔不群的地位是一个铠甲,藏起了我的不安全感。这次完全不同了,我意识到尽管我拥有出色的数学头脑,却欠缺让杰出的数学家脱颖而出的洞察力。

我能干点儿什么呢?事实上,在潜意识里,我已经在逐步靠近那个答案。我在哈佛的许多朋友都认为,我一门心思要学数学很奇怪。我清楚地记得,后来成了数学家的劳埃德·特雷费森一针见血地向我指出了那个显而易见的结论:“你在那些跟计算机有关的东西上真的很厉害,为什么不干那个呢?”其他人也曾建议我选这条路,但劳埃德会反反复复地向我灌输这个想法。

随着我逐渐接受以计算机为职业的这个想法,我坚信保罗和我(见图)应当一起工作。我们的通话加深了彼此的感觉,那就是英特尔的芯片和其他微处理器将颠覆计算机产业。保罗对我们可以创办的公司类型有些想法,我觉得如果我们能住得近一点儿的话,讨论起来会容易得多。

我之前曾几次试探性地跟他提起这个想法,我们可以一起在波士顿工作,当程序员或系统管理员。这些工作能让我们接触到计算机,获得收入,还有时间开展副业项目。但离开学校、投身就业市场的前景充满变数,保罗不工作的话就没办法养活自己,他需要十拿九稳才肯下注。

面试和录用通知

那年春天的一天,我接到了一通来电,内容与我之前提交的一份求职申请有关。前一年夏天,我在邦纳维尔电力管理局认识了几位数字设备公司的工程师,他们帮我联系上了位于波士顿附近的该公司总部,于是我得到了一次面试机会。

在数字设备公司,我见到了TOPS–10操作系统的开发者们。TOPS正是我之前在“C的立方”用惯了的系统,保罗、里克和我还曾在邦纳维尔电力管理局根据用户需求对其进行了定制。我在那里见到的每个人都让我敬佩得五体投地,而我具备的那些长期打磨出来的技能在那里也备受重视,这种感觉让我颇为飘飘然。他们给了我那个职位。

我简直受宠若惊,光是能被数字设备公司的人纳入考虑范围这一点,就已经很值得感激了。然而,我并没有接受这份工作。我感觉很糟糕,我想我当时只不过是需要提升一点儿自信。那年春天,我还收到了几份录用通知,其中包括一个在肯塔基州的通用电气家电工厂当程序员的机会。我全都回绝了。

这在某种程度上是个测试,测试我能否找到工作,虽然我并不需要那份实际的工作。

我从来没跟父母提起过这些面试和录用通知,他们不会明白的。事实上,他们或许会为我有可能不走哈佛这条阳关大道而担惊受怕。

入夏时,我收到了来自霍尼韦尔公司的消息。在霍尼韦尔向我和保罗发出录用通知时,我知道我会回去上学,保罗接受了这份工作。8月,保罗跟他父亲借了辆普利茅斯汽车,和女朋友丽塔一道,穿越美国大陆来到波士顿,就此开启了一段新生活。