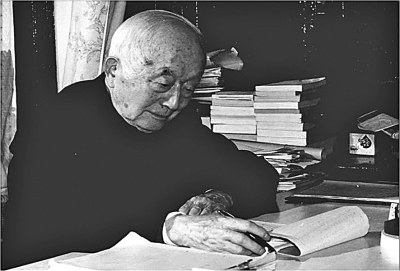

大家都知道英国作家夏洛蒂·勃朗特的世界名著《简·爱》,但估计很少有人知道这本书的第一个中文译者是李霁野(见图)。随后产生了很多中文译本,小说的标题却一直沿袭李霁野的译法。

早在1924年,20岁的李霁野翻译了俄国作家安特列夫的戏剧《往星中》,得到鲁迅的高度肯定,并因此成为鲁迅的学生和挚友;随后,他参加鲁迅倡导的未名社,从事外国进步文学的翻译、传播和其他进步文学活动。1928年,李霁野因翻译《文学与革命》一书被捕入狱;1943年,受日军迫害,离开北京,辗转至重庆等地,从事教学、翻译和写作。1949年,李霁野来到天津,任南开大学外文系教授;1951年至1982年,任系主任。90多岁高龄之时,他仍兼任中国作协名誉副主席、天津译协名誉会长等职。

从1923年起,李霁野就开始从事进步文学翻译,翻译了包括《简·爱》《被侮辱与损害的》《虎皮武士》《四季随笔》《战争与和平》等世界文学名著共计500万字的文学作品。遗憾的是,有的译稿在抗战中被日军所毁。小说戏剧之外,李霁野还翻译了大量的外国诗歌,译诗贯穿他几十年的翻译生涯。比如《妙意曲》,就是他翻译的英文抒情诗集,共收入74位诗人的200多首抒情诗,这是李霁野最主要的英诗译作。

李霁野不仅是翻译家,对翻译理论也有自己的独特思考。李霁野的早期翻译活动,以俄国批判现实主义文学和苏联革命文学为主流,译作忠于原著,译笔流畅。他的翻译观,大致如此:原作是名著,被翻译过来,译作应该仍然是名著,并且,译作要经得起时间的考验。同时,他还认为,这虽然是一个高标准的要求,但译者应当努力做到。在译诗方面,李霁野主张尽力保持原诗的形式,包括诗行、诗节、韵脚、韵式,但又不要绝对化,认为译诗应当比译散文多一些自由。总之,一流的原文,一流的译文;严谨的要求,灵活的变通,是李霁野的文学翻译之道。

早在1983年,李霁野的学生宋德利,曾写信给李霁野,请教翻译的问题,李先生回信谈到直译和意译的关系:“我主张直译,只要中文能合规范,看得懂,要尽量保存原文语言风格特色。这点难做好,但要努力。译文晦涩难读,不能算直译,只是死译。好的直译能本身成为好文章,与意译并无矛盾,改动太多的所谓意译,与硬译同样不可取。”

李霁野具有深厚的中文和英文修养,加上长期的译诗训练,他的译诗达到了很高的艺术境界。但是,在《妙意曲》译诗集的译后记中,他却说:“因为我虽不坚决主张诗不能译,却觉得译诗是天大的难事,译出来还有诗味的不多,我的译文自然也不例外。”作为一位文学和文学翻译的名家,却有如此谦虚的胸怀。

(摘自1月22日《中华读书报》 张智中文)