钮先铭著 团结出版社2025年3月出版

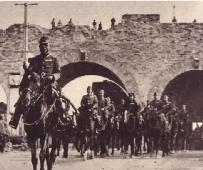

南京沦陷

钮先铭

1937年南京陷落后,一名弹尽粮绝的职业军人,从阿鼻地狱般的逃难,化身知客僧,藏匿鸡鸣寺240天,几乎与外界完全隔离,过程可谓惊心动魄。1938年8月,他找到机会出逃,离开南京……这位军人,就是南京大屠杀亲历者,张恨水《大江东去》故事主人翁原型人物——钮先铭将军。

本书记录了南京大屠杀期间,钮先铭将军在鸡鸣寺度过240天,劫后余生,鲜为人知的传奇经历。

“少爷兵”的“出击”

1937年12月12日的傍晚,我从营部走到富贵山掩蔽部的总部里,晋见我的团长杨厚彩(黄埔6期)上校。他在嘈杂的办公室中,中断了和别个军官的交谈,突然地对我说:“先铭,整顿一下你的部队,准备出击。”

“出击!”我不由得惊叫了一声,“报告团长,从什么方向出击?”

我这声惊叫是有理由的,因为所指的出击方向是中山门,那里曾由我们工兵团敷设了数带的地雷,敌人固不易通过,我们何尝又可以飞越雷池?

团长对我的追问使了一个眼色,等一群其他的军官退出了他的办公室以后,他才告诉我说这是总退却,因为保密,他在众人面前才指令我出击。这一下子却使得我们这一班“少爷兵”不得不发呆了。

人家称我们教导总队为“少爷兵”是有渊源的。不只中级干部都是留学生,如杨厚彩和另外一位步兵团长萧劲,甚至于我们的总队长桂永清(黄埔1期)将军自己都是留德的,而谢承瑞、廖耀湘(黄埔6期)和我都在巴黎喝过一点洋墨水,士兵们的薪饷也比普通的部队每月要多发两块袁大头,吃得比人家好,拿得比人家多,穿得比别的部队漂亮,所以在军队中,都叫我们是“少爷兵”。

当我奉到杨团长所下达的退却命令之后,我第一想到的便是渡江工具。作战是沿江南的一边,敌人的重点又指向着城南的几个门──包括光华门。所以我的退却只有向北去,而一江之隔就形成了背水而战。

教导总队工兵团装备中本有二十四只大型的橡皮舟,在没有发明海军陆战队所用的L.S.T.登陆艇以前,大型橡皮舟已经是最新型的渡河工具。可是当我们赶到隐藏的仓库时,已被别的部队放火烧掉了,说是为了坚壁清野。仅有一只是漏网之鱼,那便是杨团长预先控制置于下关的某地。借此,桂永清将军总算得以渡过了长江。

阿鼻地狱

挹江门距江边甚近,我只率领着很少的部队,因为大部分都留在光华门以阻绝敌军的进攻。

从明故宫经过鼓楼,一直到北平路口新住宅区的这一段大道上,虽然部队拥挤,车辆阻塞,好在前进是同一方向,而且道路也比较宽阔,所以我还能勉强地掌握住我的部队。可是一到达铁道部和交通部的大厦的近旁,各色人等几乎都拥塞在马路的当中,因为先头的受阻和停滞,而后续者又相继前拥,向横的方向更是无从发展,你争我夺的,谁都想迅速逃出挹江门。

在混乱之中,想勉强将我的部队集结在路旁,当我再度发令报数的时候,能集中的人数已不到三分之一,我统率的二个连到此只剩下三五十人了。其余的当然是在惊恐中各自行动,以期各自逃生,而致失散。

我指定了一位军官,要他掌握住这残余的几十人,而我自己则带了二名传令和一位上尉军官吴楚(后为台湾的作家),一行四人,在人与人的夹缝中挤向挹江门去侦察情况,打算斟酌实情再来行动。

一阵轻机枪的断续声从挹江门的城上掠空向南呼啸而过,从弹道曳光的高低,一时判断不出这些轻机枪所发射的目标,可是我很清醒,可以认清这种发射的目的并不在杀伤城下的士卒,那么,当然不是敌军抄了后路,来阻击我军的退却。

可是成千上万的部队谁也不知咫尺间会发生什么变化,也不知道是前进好,还是后退好,像穿梭似的在这局限的地区中蠢动。于是,人挤人倒,人踩人过,尖声的惨叫在黑暗中呈现着一片阿鼻地狱的景象。

我们四人手牵手地挤了过去,想借以有所依托,免得被人潮挤倒,对流弹也想有点掩蔽。

“国梁!我们怎样办?”“国梁”是吴楚任公职的名字,也是我的表弟。

“待在这儿是等死,我们只有另想办法。”

“另想什么办法?那样高的城墙,我们也爬不过去!”

“我们可以从仪凤门出去,仪凤门是小火车铁道的通路,根本没有城门。”

他马上拖着我就想开动。

“不!国梁,我们还有部队。”我曾指定一位连长掌握住残余的部队,千叮万嘱地不许他们离开,我自己岂可一溜了事。

好容易等我们再到部队原站的地方,我那九牛二虎之力还是白费了,已无法再找到半个人。人与人之间早已失去了信任,他们当然不会等我回来,也想象我一定不会回来。

我们四个人之所以还没有走散,是因为我们一直是手牵着手的。南京城里有一条小火车道,所幸火车头并不算高,而知道有此途径的人也很少,所我们总算很快地得以通过。可是,一出南京城便看见下关一带的一片火海。