清代末科状元刘春霖

1952年位于西单的长安大戏院

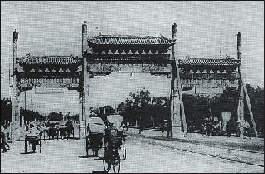

西长安街上的单牌楼

去年年底,北京西单商场启动更新改建升级工程,让西单再度成为人们热议的话题。

“西单”二字之由来

西单全称西单牌楼。明代在今西单十字路口处建有一座牌楼,额曰“瞻云”,《京师五城坊巷胡同集》称单牌楼。因地处皇城西部,时称西单牌楼。相对西单牌楼,在今东单十字路口处,也建有单牌楼,称东单牌楼,额曰“就日”。

1916年,袁世凯将西单牌楼额名改为“庆云”,东单牌楼额名改为“景星”。1923年,两牌楼因妨碍交通而被拆除,以后仅剩地名。

大约到了20世纪30年代,老北京人渐渐省去了“牌楼”两字,就只说西单、东单了。东、西是方位词,“单”字意为一座牌楼。作为西单的地标性建筑,2008年西城区政府改建西单文化广场,在原牌楼偏东北处按一点三倍比例复建,牌楼题额仍为“瞻云”二字。

“东富西贵”豪宅云集

老北京有句俗语,叫“东富西贵”。西贵指过去西城多王府,其实当年住在东城的权贵并不少。不过在西单地区,的确住过多位王爷和高官显贵。西单北大街附近,便曾建有郑亲王府、礼亲王府、洵贝勒府、定亲王府、绵德府等多座王府。

郑亲王府在西单北大街西侧的大木仓胡同,与其隔街相望的是灵境胡同,因胡同内建灵济宫而得名。胡同东西走向,西部因胡同南侧是宣城伯卫颖宅园的后墙,又称宣城伯后墙街。据传,宣统帝师、太傅陈宝琛曾住此,每天进宫为小溥仪授课。1949年后,灵境胡同与东段黄城根合并,统称今名。

灵济宫前原名旧灰厂,明成化十三年(1477年)在此设西厂。西厂是明朝特有的官署名称,直接听命于皇帝,全称“西缉事厂”。 1913年,袁世凯就任大总统,总统府设在中南海,将总统府西侧的灰厂夹道改名府右街。

李阁老胡同在灵境胡同南侧,今名力学胡同。明孝宗时文渊阁大学士李东阳赐第在此而得名,后沿用。

徐志摩的“世外桃源”

小石虎胡同在西单北大街东侧,因胡同内古庙前有石虎而得名。小石虎胡同7号院(今31号),明初为常州会馆,是京城最早的会馆之一,后成为明末崇祯朝大学士周延儒宅邸。周延儒,字玉绳,崇祯年间的内阁首辅之一。在督师堵截清军时不指挥作战,却不断谎报军情,声称连战皆捷。后真相被揭露,勒令自尽,清修《明史》将他列入“奸臣传”。

清初这里为吴三桂之子吴应熊的府邸,皇太极把十四女恪纯公主下嫁给他,称“驸马府”,又称“恪纯公主府”。后吴三桂反清,吴应熊和其次子被康熙诛杀。雍正二年(1724年)清政府为培养宗室子弟,分设左右两翼宗学,右翼宗学即设于此,曹雪芹曾住此任教习,并认识了敦敏、敦诚两兄弟(努尔哈赤第十二子英亲王爱新觉罗·阿济格五世孙)。

一百多年后的民国时期,曹雪芹居住过的这处院落迎来另一位文豪。上世纪20年代初,梁启超倡议设立松坡(蔡锷)图书馆,小石虎胡同设立有分馆。中国近现代诗歌的开创者徐志摩居于此,并担任松坡图书馆外文部英文秘书,同时他发起成立俱乐部组织聚餐作诗,梁启超、胡适、陈西滢、林徽因、林语堂、林长民等文艺界达人均有参加,后来规模壮大,结为“新月社”。有人说,这里是徐志摩的世外桃源,因为那小庭院里有他的理想人生——诗化生活。

革命活动的标志性场所

小石虎胡同8号院(今33号),清代授给乾隆长孙贝子绵德居住,又称南府;缸瓦市定亲王府居住着绵德的弟弟绵恩,称北府。绵德去世后,他的后人一直居住于府中。清朝末年,府邸由绵德的玄孙毓祥继承,因袭辅国公,又称毓公府。民国后该宅被收为“官产”,归财政部官产处管理。

1913年,蒙藏学校在西皇城根转马台孙家花园成立。1916年,蒙藏学校搬至西单小石虎胡同,租用北洋政府官产处石虎胡同8号原毓公府,后又购入石虎胡同7号,将此二者拆除隔墙合并为学校校址。这里的教学摒弃封建教育体系,创立新学,开了少数民族教育的先河,促进学生“中华民族”意识的萌发与认同。

彼时,蒙藏学校还是中国共产党早期北京革命活动的标志性场所,李大钊、邓中夏、赵世炎、恽代英、谭平山、黄日葵等共产党人经常到蒙藏学校开展革命工作,是党成立初期开展民族工作的主要阵地。 (摘自1月16日《北京日报》 王越文)