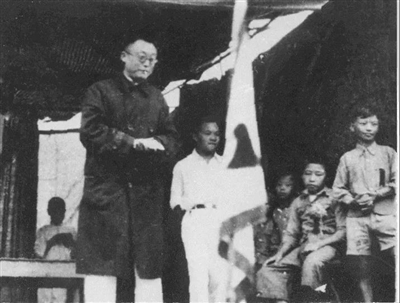

1934年陶行知在山海工学团推广小先生制作动员报告

程霖生公馆

红庙大扫除

陶行知一生为国事四处奔波,曾几次来上海,把这座东方大都市当作第二故乡。他生命的最后三个月在上海度过。

居无定所

为了“让中国人人受教育”,陶行知辞去东南大学教授、教务长之职,放弃了每月五百元大洋的高薪后,从此没有职业,靠卖稿、卖讲、卖文为生。他办学校靠募捐,向武训学习,要饭办学。他把所有的精力、财力、心血,用在办教育上,如他的诗所写:“人人称我老夫子,生活不如老妈子,同时为了带孩子,吃不饱来饿不死。”“为了苦孩,甘为骆驼,于人有益,牛马也做。”

他没有房产,因为无钱购置,更无心思为自己谋划。陶行知多次往返在上海,住处从不固定。

1930年4月12日,陶行知在南京创办的中国第一所乡村师范学校被反动政府查封,他遭到通缉,避居上海。他躲在法国公园旁的孟渊旅馆,房间里只有一张小床,他和躲避搜捕的学生挤在一起打地铺。陶行知每天半夜出去,回来带包面条,在五更鸡(一种烧火油的小炉子)上下面条,大家分了吃。

形势越来越紧张,他在同乡程霖生帮助下,住进了程家(现泰兴路306号)。后转移至虹口内山书店(现四川北路2050号),在内山完造先生帮助下,流亡日本。

1931年3月,陶行知从日本潜回上海,先是匿居在法租界,后内山完造为他租了北四川路一条弄堂里的石库门(门牌号不详)。当时,他的通缉令尚未撤销,没有经济收入,只能化名写文章获取点稿费,后得朋友牵线,他与商务印书馆签订了翻译世界文学名著的合同,以译稿度日。

“自然学园”打地铺

后来,他应《申报》总经理史量才的聘请,担任《申报》总管理处顾问。史量才得知陶行知要发动“科学下嫁”运动,十分支持,捐款十万元,作为活动基金,还以《申报》顾问名义,每月发给陶行知生活补贴。

得到史量才的资助,陆续出版的科普书籍也有了稿费,陶行知有了一段较安定的生活,他把母亲、夫人汪纯宜和几个孩子接到上海,租武定路石库门,把家安顿了下来。

1931年夏,陶行知租下西摩路(现陕西北路门牌号不详)创办“自然学园”。他购置了一些仪器、图书,请丁柱中、戴伯韬、董纯才、方与严住进来,后来高士其也被陶行知请来,加上长子陶宏和他自己,共七人,住在这里,开始了研究和写作。

“自然学园”供吃住,每人每月还发10块钱大洋补助费,只有陶行知,把史量才发他的个人生活费都投入进去,非但不取分文,还把稿费也捐了出来。这里的生活并不富裕,除了高士其,其他人都打地铺,陶行知也不例外。但大家都全身心投入工作,称它为“自由学园”,每个人都做着有意义的工作。

“九一八”事变后,史量才因经营困难,无力资助,“自然学园”租不起洋房,搬到了租金较廉的法华寺(现法华镇路525号)坚持工作。在诵经声中,陶行知和大家挤在一起,与僧人为伍。最后连破庙也租不起,“自然学园”只能停办。

盛满希望的小屋

“科学下嫁”运动搞不下去了,但陶行知还有很多事要做,程霖生见他无屋可住,再次请他住进自己家(南京西路1550号近常德路),后来几年他断断续续住在那里,直到1936年7月出国。

1932年10月1日,在宝山大场,陶行知办起一所新型的农村学校——山海工学团,没有围墙,没有校舍,只在孟家木桥借了一座破旧的红庙。然而,大场地区农民像所有的农民一样,过着贫困生活,挣扎在饥饿线上,几乎没人上学。

1933年,陶母病逝,陶夫人也于1936年去世,家散了。

1936年6月,陶行知受救国会委派,去国外宣传抗日。他在两年零一个月的时间里,遍走欧、亚、美、非四大洲,28个国家和地区,作为民间国民外交使节,向世界宣传中国人民坚持抗战的决心,争取各国支持。在大洋彼岸,在陶行知的奔波下,世界掀起了“反对日本侵略”、“支援中国抗日”的热潮,大量捐款寄到中国,“义勇军进行曲”响彻世界各个角落。

1938年8月,他风尘仆仆地回国,未及休息,马不停蹄去重庆,在古圣寺创办育才学校。为国培养人才,他殚精竭虑,是真正的“要饭办学”。

他在那里收获了爱情,与吴树琴结为夫妻,两人度过了近十年甜蜜的夫妻生活。

直到1946年4月,他才回到阔别已久的上海,借住同乡许士骐之兄许德臣家房子,吕班路(现重庆南路)53号胜利饭店三楼的亭子间。

他的朋友、学生得知他回沪,陆续来胜利饭店探望。沈钧儒与他讨论民盟开展活动;田汉来探讨文化、戏剧创作;晓庄学生希望复校;育才学生讨论迁校;大场农民要恢复山海工学团……屋子虽小,却盛满了希望,陶行知在这里热情接待一拨又一拨旧朋新友。

1946年7月25日,在无人知晓的凌晨,陶行知因工作紧张,劳累过度,突发脑溢血倒在他战斗的岗位上,在他借宿的友人家中去世,终年55岁。

(摘自《上海纪实》2022年第1期 叶良骏文)