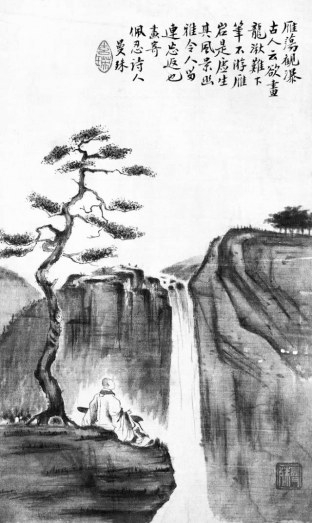

苏曼殊和他所作的《雁荡观瀑》

陈独秀和苏曼殊相识于日本,他们意趣相投,以文相识。苏曼殊其生也短,交友遍于国中,而知己者算来也是屈指可数,陈独秀乃当之无愧的一位。苏曼殊的颓废、浪漫、好学,以及率性而为的诗人气质,给陈独秀留下终生难忘的印象,以至晚年念及,都有动情之处。

师从陈独秀学诗

20世纪初,中国国势贫弱,那一代热血青年担当起民族的脊梁,有意推翻清王朝的反动统治,孜孜寻求民族自强的复兴之路。他们漂洋过海,来到一衣带水的日本,在这里建立各种革命团体。1902年冬,陈独秀与苏曼殊等在日本成立青年会,便是抱定推翻满清的革命宗旨。这年,陈独秀24岁,苏曼殊19岁。他们由此相识并成为心心相印的朋友。

次年3月,陈独秀因不满清政府派来的学监姚某的管制,和邹容、张继等强行将其辫子剪掉,这下可捅了娄子,日本警视厅对陈独秀等发出通缉令。躲过敌人的追捕,他由日本回到中国。回国后,他又在安庆藏书楼发表辞情激昂的演说,倡议建立国民同盟会,旨在对外反帝、对内铲除国贼。他因此而声誉鹊起,有“皖城名士”的美称。后又应章士钊之邀来到上海,共同创办《国民日日报》,这是继《苏报》后又一份鼓吹革命、号召排满的激进报纸。不久,苏曼殊也辗转来到上海,找到《国民日日报》,并与陈独秀住在一起,两人情趣相投,都以救国救民为神圣的职责。

说起苏曼殊作诗,他和陈独秀还有一段师生之谊。苏曼殊出生于日本横滨,五岁回广东原籍,12岁去上海姑母家,16岁又回日本横滨,尽管他聪慧伶俐、洋溢诗情,但是耳濡目染的语言环境,使他不谙韵律,作不出一首好诗。在日本时,他曾师从章太炎学诗,却因时间短促而作罢。

陈独秀是个杰出的诗人,他的诗作散见于当时的报刊上,受到时人的高度评价。胡适便说陈独秀“对于旧文学极有根底……诗学宋,有大胆之变化。”李大钊则称他为诗坛之“大匠”。陈独秀谈起这段往事时说:

曼殊自幼没有好好读书,但他是个绝顶聪明人,是个天才。初到上海的时候,汉文的程度实在甚不高明。他忽然要学作诗,但连平仄和押韵都不懂,常常要我教他。他作了诗要我改,改了几次,便渐渐能作了,在日本的时候,要章太炎教他作诗。

此时,苏曼殊的《鸣呼广东人》和《女杰郭耳缦》等,也为《国民日日报》所发表。他的诗文很受读者喜爱,由此他用汉语写作的信心更加坚定。

合译《悲惨世界》

苏曼殊酷爱法国文学,尤其是小仲马的《茶花女》,可谓百读不厌。陈独秀也读过林译《巴黎茶花女遗事》,亦和苏曼殊有同感。但是,他认为在法国文学中,唯有雨果的《悲惨世界》最具有时代特征,他劝苏曼殊与其译小仲马,不如译雨果,那样将更具有社会意义。同时,他还表示愿意助一臂之力。苏曼殊应允了陈独秀,开始翻译《悲惨世界》(译名《惨世界》),并在《国民日日报》上连载。

陈独秀参与了这项工作。多少年后,他们的朋友柳亚子曾回忆,陈独秀于苏曼殊的“字句间为他指点、修改不少。这时曼殊的汉文根基极浅,文字亦不甚通顺,仲甫隐然是他的老师。曼殊的汉文才力可讲为仲甫所启发。……此后,仲甫与曼殊时在一起,常以文字相往来,过从极密,而曼殊受益亦不少。这样曼殊就因仲甫的影响,而启示了自己的天才,成为一个超绝的文人了”。这种亦师亦友的关系,苏曼殊十分感动,将陈独秀称之为“畏友”。

《惨社会》一直在《国民日日报》连载,到刊载至第十一回的大半时,《国民日日报》停刊,苏曼殊借故离开报社,译作也半途停了下来。镜今书局的老板陈兢全看好这本书,很想出单行本,他对陈独秀说:“你们的小说没有登完,是很可惜的,倘若你们愿意出单行本,我可以担任印行。”于是,陈独秀便担任起译作的整理和润色,并从第11回译至14回。1904年,镜今书局出单行本,署名为苏子谷(曼殊)、陈由己。陈由己乃陈独秀笔名。后来,镜今书局倒闭,由东大陆图书译印馆再版。

互道珍重

1908年秋,他们都从日本回国。陈独秀因长兄病逝而去了沈阳。苏曼殊早已落发为僧,此到上海小住几日后,又去了杭州。当陈独秀料理完兄长的丧事,再到杭州时,苏曼殊又去了爪哇,两人未得相遇。陈独秀因此而感慨系之,怀念起昔日与自己同甘苦共患难的朋友,并为之作诗《存殁六绝句》,回忆同那些已故和健在的朋友共同经历的沧桑岁月,其中便有思念苏曼殊的绝句一首:

曼殊善画工虚写,循叔耽玄有异闻。南国投荒期皓首,东风吹泪落孤坟。(存为广州曼上人,殁为同邑葛循叔。)

陈独秀将《存殁六绝句》抄寄给苏曼殊。《存殁六绝句》曾响绝当时,以至50年代,周恩来与章士钊相聚忆及往事时,仍能一字不误地吟哦背诵。

1913年3月20日,袁世凯派人在上海火车站刺杀宋教仁,举国哗然。孙中山当机决定兴兵讨袁,并召安徽都督柏文蔚等来上海共商大计,陈独秀时为都督府秘书长。袁世凯先发制人,继免去李烈钧的江西都督后,又免去柏文蔚的安徽都督,陈独秀也随之去职。7月,孙中山再次兴师讨袁,柏文蔚积极响应,在安徽宣布独立。二次革命爆发,陈独秀再任秘书长。此时,陈独秀和苏曼殊在上海相会,一个要去日本江户省亲,一个要去安庆投身讨袁革命。两人在黄浦江畔互道珍重,握手作别。

二次革命的烈焰刚刚燃烧,便被袁世凯扑灭,袁的爪牙倪嗣冲任皖督民政长后,便对陈独秀发出通缉令,陈独秀不得不出走安庆来到上海。次年7月,他又来到日本,协助章士钊编辑《甲寅》。此时,苏曼殊正有着文学创作的冲动,尝试写作短篇小说《绛纱记》。这篇小说发表在《甲寅》上,这时,《甲寅》已随章士钊和陈独秀迁到上海,而苏曼殊仍在日本。章士钊和陈独秀都为《绛纱记》作了序。

章士钊和陈独秀都认为,苏曼殊的小说深受英国作家王尔德的影响,不愧为一个杰出的作家。陈独秀的序说,苏曼殊所描写的这个故事,合理地安排了死与生在这篇小说的位置,从而提出了死与爱,究竟什么是人生的最终结果的问题。

终无再见之日

苏曼殊由日本回到上海,已是疾病缠身、虚弱不堪。这时,陈独秀正在上海创办《新青年》。

1917年1月,陈独秀去北大任文科学长。苏曼殊的朋友们也多是仆仆风尘,或为生计、或为事业而奔波,难以关照病恹恹的他。苏曼殊倒也悠闲自在,闲来无事,常去陈独秀和刘半农家走走,他们的夫人高君曼和陆灵素都知道苏曼殊爱吃甜食,每次来时,都要精心制作八宝饭款待他。

转眼到了5月,苏曼殊的病情不见好转,以至卧床不起,愈发憔悴。他苦捱苦熬,不到一年,死亡之神终于降临。1918年5月2日,苏曼殊病逝于上海广慈医院,年仅35岁。苏曼殊走了,带着惆怅和哀怨,永远地离开这个纷杂、喧嚣的世界。

老友陈独秀发出深沉悲切的哀叹:“曼殊眼见自己向往的民国政局如此污浊,又未找到其他出路,厌世之念顿起,以求速死。”是那个时代吞噬了他的才华横溢的年轻生命。 (摘自《名人传记》2022年第4期)