印刷术是中国古代劳动人民对世界文明的伟大贡献之一,套色彩印技术更是其中之华美篇章。正在北京民生现代美术馆展出的“五色斑斓——中国套色版画四百年”彩印艺术大展,汇集了自明代万历年间始,历400余年的120余组(件)彩色版画图籍和独幅作品。展品中不仅有明代徽派版画的代表作《程氏墨苑》,饾版技术的经典之作《十竹斋书画谱》,还有历史上影响最大、流传最广的画谱《芥子园画传》(见左图),展示了套色版画技术与样式的更迭与变迁。

始于唐代的雕版印刷术发展至明清两代,进入木刻版画的全盛时期。明末出现的“饾版”和“拱花”技术更是将版画艺术和彩色套印技术推向一个新的高峰。所谓“饾版”,就是按照绘画原稿的设色要求,雕刻成几十块甚至上百块状若“饾饤”(古代一种供陈设的小饼)的印版,这种套色彩印的方法后来被称为“木版水印”。“拱花”则是在平面印刷的基础上,运用凹凸雕版在表面压印出凸起的浅浮雕立体暗纹。

明末胡正言主持刊刻的《十竹斋书画谱》和《十竹斋笺谱》正是运用“饾版”和“拱花”技术的扛鼎之作,郑振铎曾盛赞:“纤妙精雅、旷古无论,实臻彩色版画最精至美之境,已跻彩色版画至高之界。”这种套印技术对绘、刻、印各个工序要求极高,画工要先按照原画稿分出不同的彩色,绘出不同的分色画稿;刻工照此一丝不苟雕刻出形状各异、大小不同的“饾饤”版样,以刀代笔呈现原作笔意的起承转合;印工则需仔细揣摩画稿色彩深浅浓淡之微妙变化,再对照版样逐一定位套印,方可完成。各个环节缺一不可,是古人集体智慧的结晶。

明清版画通过贸易东传日本,对江户时期的日本画坛产生重要影响。各种彩印画谱在日本画师中广泛传播并被大量翻刻,据统计江户时代翻刻的中国画谱至少达15种。其中《芥子园画传》无论传入数量还是被翻刻版本和次数,均为最多。可以推断,这些画谱是江户浮世绘画师学习和借鉴的范本,就连“拱花”技法也被运用到浮世绘创作中,名曰“空摺”。

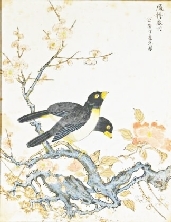

“姑苏版”的称谓最早是在20世纪30年代由日本学者黑田源次基于本国收藏的苏州木版画而提出,目前在学界特指清代康乾时期,在苏州印制的描绘仕女、花鸟、市民生活及繁华城市景观等内容的木刻版画,如《姑苏万年桥图》《苏州阊门图》等。展览中有两幅清康熙年间的花鸟博古版画《石榴图》和《腊转春回》(见右图),绘写工致,格调高雅,极富文人画气质,工艺上以“饾版”印出浓淡各色,石榴和花瓣纹脉则运用“拱花”技艺,是姑苏版早期代表作。

大约在康熙末年至乾隆中期,来华的传教士带来了西方的书籍插图、铜版画等图像,受此影响,一部分姑苏版画在构图上采用西画透视法、阴影法,雕刻技法则借鉴铜版画中的排刀、交叉刀法,来实现画面人物或景物的明暗变化。洋风姑苏版画远销欧洲、日本,在欧洲还被当作壁纸装饰在城堡墙壁上,成为18世纪欧洲流行的“中国风”组成部分。时至今日,瑞士、英国、法国、奥地利等国家的一些古城堡里还完好地保存着这类壁纸。

在日本,姑苏版画被作为“唐物”(中国货物)的一种,极受珍视,其画中的西洋风格对浮世绘也产生了一定影响。至今日本仍是世界上收藏姑苏版画最多的国家。然而,如此精美的“姑苏版”在历史上却如昙花一现,清中期以后经济衰退,加之战乱等因素,这类构图宏大、刻印精细、套色复杂的版画逐渐消失,进而转为制作尺幅较小、题材民俗化、成本较低的民间版画,即清晚期流行起来的桃花坞木版年画。

清中晚期,木版年画作为彩色套印技术的一个分支进入鼎盛时期,在全国各地形成了许多年画产地,其中以“南桃北柳”最为著称。前者即苏州的桃花坞年画,后者指天津杨柳青年画。直至清末民初,因石印年画和月份牌兴起,加之社会动荡不安,木版年画才渐趋衰落。

20世纪30年代之后,抗日根据地和解放区借鉴民间木版年画形成“新年画”以作革命宣传,呈现出新的精神面貌和艺术样式。 (摘自4月6日《北京日报》)