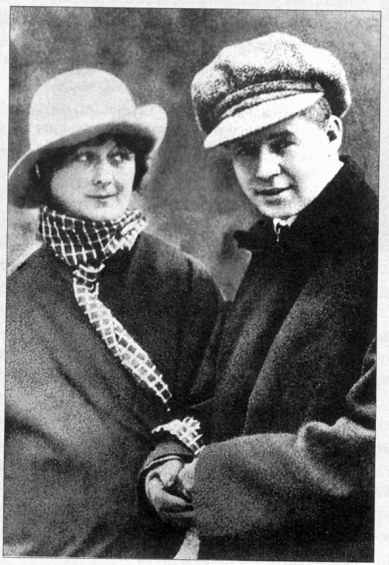

叶赛宁与邓肯

马克·吐温(前右二)与访美的高尔基(前左二)

俄罗斯文豪喜欢游历全球,而后留下观感,他们眼中的世界各国究竟是什么样的?

意大利:有审美天赋的民族

创作过《钦差大臣》和《死魂灵》的大文豪果戈里旅居意大利五年多,非常喜欢这个国家。他写道:

来过意大利的人都会对其他地方说“抱歉”,就像去过极乐世界的人不想重返凡尘一样。

他初到意大利,发现此地很像自己的故乡。例如,他发现当地人生活中有保守的一面:

我恍然觉得像是在家乡的老地主家中做客。这里的房门破败不堪,有很多洞,人们衣服上有污渍,古老的烛台和吊灯跟教堂里的一样。在其他地方,我目睹的都是变化;而在这里,一切似乎都停滞不前。

对罗马的了解越深,果戈里就越视此地为自己的“麦加”,认为意大利人是全球唯一拥有绝佳审美天赋的民族。此外,他对意大利人的机智也赞不绝口。当然,他也承认当地人跟北欧民族相比过于慵懒。他迅速学会了意大利语,非但如此,据他常去的咖啡馆老板说,他的意大利面也做得非常棒。亚平宁半岛成为他的第二故乡。《死魂灵》就是在这里创作的。

日本:锁住的锦盒

在19世纪的欧洲人眼中,日本是难以企及的宝藏国家,遗世而独立。1853年,作家伊万·冈察洛夫作为俄外交使团成员抵达日本。此行的目的是与日本发展经贸和外交关系。他写道:

这就是那只上了锁但钥匙不知去向的锦盒。此前,我们一直企图用黄金、武器、狡黠的政策逼迫这个国家敞开大门,但都落空了……这里密密麻麻居住着很多家庭,他们灵活地绕过文明的监督,勇敢地凭自身的智慧、习俗生活,执拗地将外国人的友谊、宗教、贸易拒之门外,并对我们开化他们的企图加以嘲弄。

中国:热闹的劳作场面

冈察洛夫曾经到过中国的上海,后者当时受欧洲人的影响极深。他如此描述自己对上海的第一印象:

大船与帆船,美轮美奂的欧式建筑,镀金的佛教寺庙、新教教堂、园林,密密麻麻……就像是教堂漂在水上,而船只行在街中央。

中国人娴熟的捕鱼技巧、热闹的劳作场面令他印象深刻。他说,他在街头没有发现一个游手好闲之人,大家都在忙。香港当时为英国的殖民地,冈察洛夫对英国人颐指气使,不把当地的中国人当人看待感到义愤填膺。

斯里兰卡:狂野的天堂

契诃夫在1890-1891年的出国旅行中,曾造访过若干英国殖民地,包括新加坡、香港、斯里兰卡等。

契诃夫将斯里兰卡视为天堂,在岛上游历期间,他意外碰上了当地的宗教仪式。他在给朋友的信里写道,身着印度裙的少女,她们击鼓、拉手风琴、弹吉他,挥舞旗帜,还有一群赤裸身体的黑人小孩,后面是穿红色上衣的黑人,女孩们唱着奔放的歌,和着鼓点,这一切都发生在湖畔的夜色中。

他从斯里兰卡带了几只猫鼬回国,但抵达莫斯科不久,他便将它们送去了动物园。因为他拿生性自由、玩闹不休的小家伙们无可奈何,而且猫鼬经常趁他不注意离家出逃。

美国:“最可怕的坏蛋”

高尔基于1906年受列宁之托赴美,他对纽约的印象相当不错。但他对纽约的看法急转直下,因为《纽约世界报》载文称他是重婚者、无政府主义者。美国社会中的清教徒深感震惊,他被逐出酒店,名誉扫地。经历这桩沸沸扬扬的事件后,高尔基写道:

在美国,人们一心只想着赚钱。这是个可怜的国家,大家都被一个念头蛊惑,即如何暴富……无知且下作地追逐金钱及其他赋予的权力。这是一种病,罹患此症者无处不在。

诗人叶赛宁也不大喜欢美国。他曾陪伴妻子、美国著名舞蹈家邓肯于1922-1923年在美国巡回演出。跟高尔基一样,他对美国的最初观感其实还不错。但他开始在他们身上挑毛病,加上语言不通,他跟美国人的隔阂加深,总是冷嘲热讽。

由于美国当时正在施行禁酒法案,叶赛宁无法酒浇块垒,只能到处去搞劣质红酒喝,并借打架和争吵来宣泄情绪。他在回忆起美国时说,自己在那里非常不开心。在启程回国前,叶赛宁称美国为“最可怕的坏蛋”,在那里,他觉得自己属于“外人、不被需要的人”。

(摘自4月18日《参考消息》 [俄]亚历山德拉·涅霍季娜文)