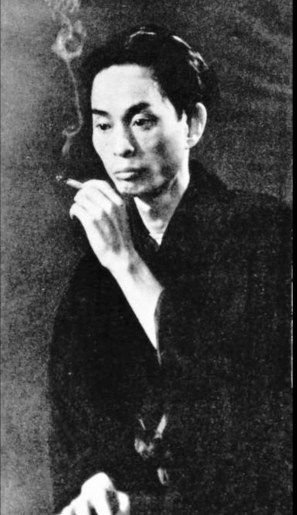

1932年的川端康成

川端康成与1963版电影《伊豆的舞女》主演吉永小百合

今年是日本作家川端康成逝世50周年。1972年4月,川端康成选择在人生的巅峰结束生命。此时距他于1968年作为日本人首次获得诺贝尔文学奖,不过短短数年。

三岛由纪夫曾说,川端康成是“永远的旅人”。其一是因为他是日本现代“旅情小说”的始祖,其二是因为,川端康成的人生,像是一场充满了寂寞与哀愁的踽踽独行。

擅长“以短为长”

从出生时开始,川端康成就与死亡的阴影相伴:2岁丧父,3岁丧母,此后又陆续送别了祖母、姐姐与相依为命的祖父,成为孤儿。因他参加的葬礼太多,在礼仪、程序等方面十分熟稔,亲戚们甚至半开玩笑地称他为“参加葬礼的名人”,川端康成后来的一篇同名短篇小说,可以看作是自传性质的孤寂独白。

进入文坛后的许多年,川端康成又陆续主持了许多作家的葬礼,其中包括挚友横光利一、恩师菊池宽等。

川端康成不是那种半路出家或是“兼职型”的作家,他在小时候就确立了要当作家的志向,并顺利考入当时日本最高学府东京帝国大学,就读于文学系。1924年,川端康成毕业后,和横光利一等人一起树立起了“新感觉派”的旗帜,主张以感性直观地把握事物的表象,寻求新的感觉和现实。

这样一批刚开始在文坛闯荡的年轻人,他们快速吸收着彼时西方流行的文学风潮,更多关注的是艺术意识和文艺技巧的革新。无论是“新感觉派”的文学理念,还是川端康成以“掌小说”开始起步创作,都体现了这一点。

“掌小说”即小小说,在日本流行之初,一般照搬法语“Conte”的名称,后来才得此本土化之名。1923年,日本作家冈田三郎旅法归国后,便积极向国内介绍和推广这种小说形式。1926年,川端康成出版了第一个掌篇小说集《感情装饰》,在新感觉派运动时期的同人中,川端康成创作掌小说最多,也最有成就。

从川端康成后来的作品也可以看出,他擅长“以短为长”,长篇小说也像是由一个个小小的片段组构而成,不注重整体的结构,而是使其层层交叠,最终形成丰美风景。

对于川端康成来说,平安朝的历史、文化深刻地影响了他,十四五岁时,他照顾缠绵病榻的祖父,就养成了在一旁看《源氏物语》的习惯。川端康成将掌小说作为创作的开端,追求通过短小的篇幅呈现瞬间意象与感受,这种以俳句精神来写小说的方式,或许已隐隐体现出了“先锋”中“传统”的召唤。

有意识地代表日本

瑞典汉学家马悦然先生是诺贝尔文学奖评委中唯一精通中文的,他曾在访谈中提起当年评选川端康成为获奖者的过程。

诺贝尔文学奖的颁发,并不是像大家想象的那样,从一群提名作家中选出最好的一个。外在的因素,如国际局势的变化,以及针对这种变化所引发的关切等,均在评委的考量当中。随着日本经历了二战的失败和战后的崛起,1968年前后,评委们就已经决定要选出一位“能够代表日本的”作家来接受此奖项。

评委会向三位研究日本文学的世界知名专家征询意见,反馈回来的意见非常集中:霍华德·希贝特推荐了谷崎润一郎和川端康成;唐纳德·基恩推荐了三岛由纪夫和川端康成;伊藤整被询问时,由于谷崎润一郎已经去世,他答道:“既然谷崎润一郎失去了资格,那我的名单上就只有一个名字——川端康成。”

获奖后,川端康成在前往瑞典的旅途中写了自己的演讲稿《我在美丽的日本》。他从道元禅师和明惠上人的和歌开始讲起,然后讲到诗僧西行、良宽、一休宗纯的诗,芥川龙之介、太宰治的小说,《古今和歌集》《源氏物语》以及《枕草子》的古典传统,以及东洋画、花道、茶道的精神,似乎想把“日本美的传统”一股脑地甩给在场的来宾,全然不顾在现场的人是否真的能理解。

此时的川端康成,已经有意识地逆转了年轻时追求“革新”的态度,将自己的文学重新解释为日本传统之美的代表。川端康成开始以写作者的身份,去重新面对日本的文化和传统。但是,回顾川端康成的演讲稿,全篇用温柔的语气坚定地细陈来历,何尝又不是一种对现实感受到的强烈疏离?1947年,《雪国》最终章刊发后,川端康成同时发表了一篇有名的散文《哀愁》,其中他写道:

战争中,尤其是战败后,我比以前更深信日本人没有能力感受真正的悲剧与不幸。没有这样的感受力就代表着感受的客体也不存在。

战败后,我只好回到日本固有的悲哀里。我不相信战后所谓的世道与风俗,也不相信所谓的现实。

在日本经济起飞,并于1968年成为世界第二大经济体之时,川端康成却执着地在古典的日本幻影里徘徊。《雪国》通常被视为日本文化的精髓,故事中这个美丽与哀愁的国度,也许只存在于川端康成的理想之中。

结束也是开始

川端康成被视为是“新感觉派”的代表作家,但实际上,“新感觉派”存在的时间并不长。川端康成后来并不以“新感觉派”称呼自己的作品,甚至否认过自己在“新感觉派”写作上的能力和意愿,但这份信念却始终存在于他的小说当中。

如同作家杨照所说,“他不写客观的景物,而是让景物有机地和角色、情节,尤其是感情融合在一起,创造出我们自己去到那里,客观上不必然会有的‘新感觉’。”如《伊豆的舞女》的开头,“阵雨已经把丛密的杉树林笼罩成白花花的一片”的原文实际是“雨的脚,将丛密的杉树林染白了”。川端康成的语言融合了日本古语,而且擅长调动五感与想象,提炼出十分幽微特殊的感觉,难以直译成外语。这种选择一个刹那、强调片刻感受性的文字,与之相似的正是俳句。极短的形制下,俳句的停留之处,也是延伸余韵的开始。川端康成的人生,是否也是如此呢? (摘自4月25日《北京晚报》)