采 风

那年初春,我跟随摄影团去一个叫梅谷的地方采风。梅谷位于一个偏远的小山村。近几年来,当地以种植梅树闻名,整个山村梅树种植面积有近千亩。每到初春,梅花盛开的时候,很多摄影爱好者都会相约去那里拍摄梅花。

车子在一条狭窄蜿蜒的山路上行驶了近一个小时后,我们一行人终于抵达梅谷。

进入村子,满眼都是来自各地的游客,路的两边像赶集似的聚集了很多人。有的村民摆着小摊,售卖红薯、蜂蜜、饮料等;有的村民,现场制作竹制手工艺品,引起游客驻足观看。村子里一片热闹景象。

负责接待我们的是当地的村长,一位年近七十的陈姓老人。据老人介绍,起初村子里只有两三户人家种植梅树,近百棵而已。每年采摘下来的梅子,经腌制晒干后,要挑到十几里外的集市去卖。村子离集市很远,且山路难行,一个来回就要花上一天时间。我很好奇,就问:“当初是怎样想到建设梅谷的呢?”老人笑了,一脸神秘地说:“等会儿你就知道了。”

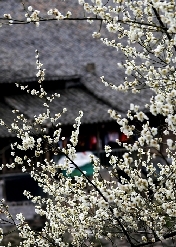

茶毕,我们都有些迫不及待了,心里就想着去拍梅花。跟着老人的脚步,我们从村子后面一条小路绕过去,来到一个山谷。梅树在山谷底,在山腰上,在山谷梯田上,一层一层地生长着,似浪涌一般。一簇簇白灼灼的梅花,在初春柔和的阳光下竞相绽放,整个山谷就成了梅花的海洋。

不远处的梅树下,一个年轻女子正在用手机自拍。“梅子,摄影师来了。”老人喊那个女子。梅子大约30来岁,穿着一身纯色汉服,笑得轻盈,模样温婉,是很恬静的女子。老人向我们介绍:“梅子前些年从农学院毕业后,一直留在我们村,担任村长助理。想知道梅谷的故事吗?故事与梅子有关,你们还是问她吧。”

梅 子

梅子给我们讲述起她和梅谷的故事。

那年也是初春,梅花开得正旺,农学院植保专业毕业的梅子被分配到这个山村任村长助理。这个小山村和众多山区农村没有什么两样,地处偏远,交通不便,村里大多是行动迟缓的老人和没有父母陪伴的孩子们。村务工作方面尽是一些鸡零狗碎的事儿:这家的牛病了,那家的猪跑了,这家的低保证办不下来,那家的俩老人又吵架了……梅子终日就在这山村里头转啊转,好像很忙碌,可一旦闲下来的时候,又不知道一天天干了些什么。慢慢地,她心里就有些落寞了,甚至想放弃工作,逃离这个地方。

某个周末,梅子回到农学院所在的城市,去看望自己的农学老师。闲谈中,梅子向老师介绍了当地山村的一些基本情况,也倾诉了自己目前所遇到的困境,言语中透露出气馁和无奈。老师对她说,对于刚步入工作岗位的人来说,这种心态再正常不过了,所有的困难都只是暂时的,面对困难,不能轻易退缩,只要坚持自己心中的信念,方得始终。听了老师的一番开导,梅子的心总算平静下来了。临行前,老师写了几个字送给她,是唐代黄蘖禅师《上堂开示颂》中的一句话:“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。”

回到村里,梅子把老师写的字幅精心地裱好了,挂在房间最显眼处。每当身心疲惫的时候,她就望一眼字幅,提醒自己绝不放弃。

山 歌

由于村子所在的这片山区地处群山腹地,耕地面积很少,一直以来村民的生活普遍比较困难。近几年来推行的美丽乡村建设,各地农村纷纷建设特色农业或发展乡村旅游。这些给梅子很大的启示。梅子通过请教相关专家,结合当地的实际情况,最终计划在山村开展梅树种植。种植梅树,梅花有观赏性,可以发展乡村旅游;而产出的梅果又可以加工销售。村长也赞同这个计划。梅子的乡村发展规划报到镇里,得到了镇政府的大力支持。在村长和梅子的努力下,村民纷纷响应,全村垦荒种树,梅树的种植面积逐年扩大。镇政府也通过各种渠道进行宣传,慕名而来的人越来越多了。

入夜,月亮升起来了,淡淡的雾气渗入肌肤。梅子在村子里一处空旷的地方燃起了一堆篝火,和一些留宿的游客一起,围着火堆跳起了欢快的舞蹈。跳跃着的火焰映在梅子那张充满青春朝气的脸上,亮堂堂的红。我看到梅子的眼里有一束光,闪熠熠的,透亮而又温暖。

梅子带头唱起了山歌,歌声轻柔而悠远,在月光下的山峦上久久飘荡。

无数像梅子一样有志于乡村振兴的大学生村官们,用火热的青春,温暖了中国乡村大地,他们是一群有温度的人。

(作者就职于广东省江门市台山市广海镇某水产公司)