柳公权像

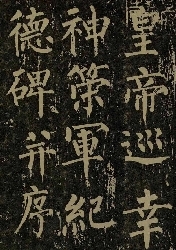

柳公权晚年书法作品《神策军碑》(局部)

唐元和十五年(820年),还在夏州节度使李听帐下当幕僚的柳公权从夏州(今属陕西)来到京城长安汇报工作。

当时刚刚登基的唐穆宗见了柳公权之后非常高兴,说:“我以前在佛庙里就看到过你的书法,写得可太好了,心心念念地想见你,如今你既然来了就别走了。”唐穆宗便任命柳公权为右拾遗、侍书学士,将他留在了自己的身边。

皇帝喜欢柳公权的字,可没想到柳公权却是个刺头。有一回,唐穆宗问柳公权:“你的字怎么能写得那么好,有什么技巧吗?”柳公权略加思索,然后回答说:“写字的关键是要心术端正,这样运笔就端正,字也就写得好看了。”

本来高高兴兴练字的唐穆宗听了柳公权的话立马沉下了脸,默不作声。

唐文宗登基后又给柳公权升了官,让他担任中书舍人,充任翰林院写诏书的学士,主要工作是负责起草诏令等。在唐朝,中书舍人这个岗位大多是由皇帝的心腹担任,加上执掌机密,所以位高权重,大部分人都能官至宰相。

唐文宗喜欢柳公权是有原因的,除了写得一手好字,柳公权还作得一手好诗。有一次,柳公权跟着皇帝去未央宫,皇帝忍不住宣布了一件喜讯:“往年,边防将士们的衣物长时间不能按时运达,但今年,我们在春天就完成了这项工作!”听了皇帝的话,柳公权就写了一篇几十个字的小文表示祝贺,皇帝说:“搞这套形式一点新意都没有,不如作个诗来祝贺朕呐!”柳公权稍作思考,就把诗创作了出来:“去岁虽无战,今年未得归。皇恩何以报,春日得春衣。”(《应制贺边军支春衣》)这诗不仅切题而且精练优美,唐文宗听了不由得竖起了大拇指。

还有一年夏天,皇帝与大臣们在朝堂上讨论国家大事,天气实在太热,大家都汗流浃背,但唐文宗却想表示一下自己的与众不同,说了句:“人皆苦炎热,我爱夏日长。”(《夏日联句》)说完还让在场的大臣们对,柳公权也对了两句:“熏风自南来,殿阁生余凉。”不仅词美意足,还阐述了皇帝喜欢夏天的原因。

唐文宗特意让柳公权把这两句写在宫殿的墙壁上,一边看还一边赞叹:“就是钟繇和王羲之的书法也超不过柳公权呀!”皇帝如此喜欢柳公权,他的职场生涯理应顺风顺水、平步青云,可他却被降过职。

柳公权曾经给唐穆宗泼过冷水。对于唐文宗,他也是照旧,让皇帝和同僚们感到很扫兴。有一回,皇帝和当朝的六位学士在便殿开会,聊着聊着突然就聊到了汉朝的汉文帝,唐文宗不由得称赞道:“汉文帝真是一位明君呀,尤其是他那谦恭节俭的精神更是值得后世君王学习。”

说完上半句,唐文宗举起他自己的龙袍袖子,抬头对身边的学士们说道:“朕这件衣服也已经洗过三次了。”在场的大臣们纷纷赞颂。唐文宗非常开心,微笑着望了望这几位下属,突然发现柳公权一个人面无表情地站在旁边一声不吭,于是问道:“你一个人闷闷不乐地站着,是不是有什么心事呀?”

柳公权平静地回答说:“皇上平时应当多提拔提拔那些工作能力强的贤臣,罢免那些既没才能人品也不行的人,同时还得多听听底下臣子们的劝谏,多采纳臣子们的意见建议,如果赏罚再分明些就完美了。至于洗过的衣服再穿,这不是理所应当吗?而且对一国之君来说,洗衣穿衣这种小节对国家治理来说用处不大,没有什么可炫耀的。”

有一天,柳公权和另一位大臣周墀一起去见唐文宗,评论政事的得失。周墀比较温和,皇帝说什么他都称赞。到了柳公权这儿,他觉得皇帝有做得不对的地方就直接说了出来,一旁的周墀惴惴不安,头上的冷汗都冒了出来。

大家一同听着柳公权“指点江山”,等他说完之后都哑口无言。过了一会儿,唐文宗缓过了劲儿,然后慢吞吞地对他说:“爱卿呐,你真是有诤谏臣子的风范呀,朕看当中书舍人不能将你的能量全部发挥出来,要不你还是委屈一下,去当个谏议大夫吧,朕看这个岗位更加适合你。”就这样,柳公权从中书舍人转成了谏议大夫,实际上相当于降了职。

柳公权为官就和他的字一样有风骨,所以才敢多次直言不讳地冒死进谏。后来的柳公权在职场上也是经历了几次沉浮,最后官至太子太保,还被封为了河东郡公,80多岁才退休。

(摘自2月19日《团结报》)