《申报》首现画像

1924年7月3日,上海当天的《申报》,多出了一个版的“本埠增刊”,刊印有一幅“梁鼎铭君粉画林徽音女士肖像”。画中时年20岁的林徽因,手执花束,端坐椅上,身体略微倾斜,倚在桌边。脸庞上虽稚气未脱,却颇有些“名闺”风致。画像下方附有图注:

前司法总长林长民之女公子林徽音,已于上星期,偕其未婚夫梁启超之子,赴美留学。离沪前一日,曾请画家梁鼎铭,为其画一粉画……

虽然,这可能不是林徽因之名或其形象初次刊登上报刊,譬如,在此约两个月之前,1924年5月13日印行的北京《佛化新青年》(第2卷第2期)杂志上,就曾刊印过一幅“佛化新青年会”欢迎泰戈尔访华时的合影,合影中居于左侧最靠里边的一位女士,即为林徽因。不过,这只是一张人数众多的合影。因此,《申报》刊发的这一幅画像,或可视作林徽因个人形象的首次“出镜”。

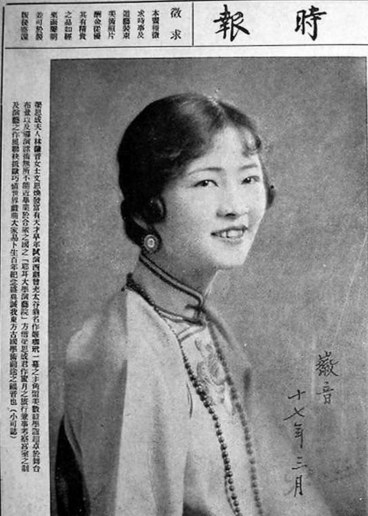

《图画时报》“封面女郎”

1925年9月20日,上海《图画时报》第268号出刊,头版的“封面女郎”,乃是20岁左右的林徽因。一张是其家居照片,应为其1924年6月赴美留学之前所摄;另外一张是其戏装照片,为1924年泰戈尔访华期间所摄。彼时,新月社同人用英语演出泰戈尔的剧作《齐德拉》,林徽因在剧中饰演公主齐德拉。

一份上海的时尚画报,坐守摩登上海,有的是名媛淑女,又何须舍近求远,竟向北国搜寻?显然,这与林徽因的“誉满京国”有关,《图画时报》愿意为之破例,甚至将旧照印上了头版封面。

当年,林徽因的聪慧才智,以及在学业上的进取追求,在《图画时报》看来,理应作为“进步典范”予以表彰出来。《图画时报》每期必刊发一位或多位“进步典范”的人物照片,林也只是其中之一罢了。

林徽因的照片再次登上《图画时报》,已在近三年之后,是在其与梁思成完婚之后,作为已婚妇女“进步典范”再次出现的,时为1928年5月30日,该画报的第460期(见左图)。

这张林徽因于1928年3月所摄的签名照片,可能是应报社之请求,特意从欧洲寄回国内的。图注称:

梁思成夫人林徽音女士,文思焕发,富有天才。早年试演西剧,曾充太谷翁名作《姬珈玳》一幕之主角。留美数载,学诣超卓于舞台布景,以及导演诸术,无所不能。近毕业于合众之国之“耶耳大学演艺院”,方偕梁思成君作蜜月之旅行,兼事考察宫室之制及演艺之作风,联袂抵欧……(小可誌)

在宾夕法尼亚大学留学期间,林徽因展露出了过人才华。她只用两年时间,就如期取得了美术学士学位;又作为建筑系旁听生,不到两年就受聘担任建筑设计教师助理,不久更成为这门课程的辅导教师。她积极从事美术设计活动,在大学生圣诞卡设计竞赛中还曾获奖。

在宾大档案馆中,还可以看到林徽因在宾大留下的证件照,如今看来,依然那么摩登秀美。在毕业典礼的文艺汇演中,梁、林二人参加化装舞会,身着剧装的合影(见右图),至今也仍留存在宾大档案馆中。

《星期画报》“跨版女郎”

1928年5月13日,在北京的画报中,首次出现了林徽因的个人照片,以及大篇幅的个人介绍。这一次,在《晨报》社印行第133号《星期画报》中,林徽因没有成为“封面女郎”,却创造性地成了“跨版女郎”,个人肖像居于两个版面之间,近千字的介绍文字,内容之详实,远远超过了上海《图画时报》那两次图文介绍。

这篇题为《新光蜜月记》的文章署名李昭实(即上文提到的“小可”),寄自巴黎。文中除了介绍林徽因及其夫君梁思成的近况,全文还有近半数的篇幅,记述了林、梁二人与记者的谈话,是后世读者得以获知林、梁二人早年言论的宝贵之处——如林徽因的“巴黎市之高楼大厦,多数均属文艺复兴时代之作风,其圆形屋顶,四周开小窗,乃法国特有之扪沙顶,各得其宜,不容互易也”,梁思成的“复兴时代末期之宫室,名螺壳式,斑驳甜俗,极似广东式之楼阁”等等。

“名媛”力推“名闺”

李昭实(1897-1946),别署李小可、小可,字佩荃。她是福建闽侯人,名士李宣龚之女,1918年与中国驻奥地利使馆秘书王一之完婚之后,即赴美国留学深造,之后又在欧美各地游学,经常撰述海外见闻及各类访谈,付诸国内各大报刊发表。她既是活跃于上海报界的“名记”,亦是经常参与各类社会活动的“名媛”。

1925年,《图画时报》首次介绍林徽因时,李、林二人应当已经结识,略通讯息。为向国人介绍当时还“养在深闺人未识”的林徽因,李昭实不遗余力。

1928年5月30日,天津《北洋画报》第192期与上海《图画时报》第460期的“封面女郎”,同为林徽因。南北两大中心城市的头号画报之上,在同一天出现同一位“封面女郎”的情况,极为少见。仅仅在1928年前后,在李昭实的热心推介之下,时年24岁的林徽因在尚未归国的情况下,即已在北京、上海、天津的画报上多次“出镜”,从“深闺”走向“封面”。

无论是《图画时报》《星期画报》《北洋画报》上的报道,还是林徽因照片上自己的签名,当时都还明确地写作“林徽音”,至少要等到1931年之后,“林徽因”这一名字,才会正式出现在国内各大报刊之上。林徽音之所以改名,起因是与上海作家林微音的名字太过接近,为避免张冠李戴,才最终改“音”为“因”。

(摘自5月2日《北京晚报》)