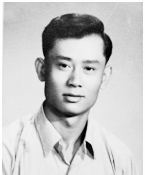

年轻时的毛裕贵

孙女讲述爷爷往事

近日,清华大学公众号发布了《清华电机系,你可太敢了》的推文庆祝清华大学电机系成立90周年,推文获得了不少读者转发,同时受到关注的是推文下方的一则留言。留言中,一位孙女用饱含深情的语调描述了她的“清华爷爷”。这位爷爷今年91岁,是清华大学电机系的学生。出生在上海的他,大半生都在陕西省一个偏僻的小县城定边县里为当地的电力事业“开荒”。留言中一个细节更是让很多网友泪目:

2011年,爷爷收到清华百年校庆的邀请通知时激动不已,说清华大学没有忘记他,可是半个月后却对家人说:国家培养了我,我除了在北京技术改进局写的一篇论文值得上口外,几十年来碌碌无为,没有为国家作出什么贡献,无颜回清华校园,还是不去了吧。去年,县里召开了支边人员杰出人才表彰会,爷爷的事迹在县城内被广泛报道时,他才意识到自己曾经的坚持与付出对这个小县城的建设发展起到了什么样的作用。那时爷爷才说自己没有给母校丢脸。

这则几百字的留言,在评论区引来了许多网友点赞。写留言的毛女士是一名80后,现居宁夏银川。她的爷爷名叫毛裕贵,“我从小常听爷爷讲起他在清华大学求学的故事,又从家人那里了解到爷爷到大西北支边的经历,很敬佩爷爷,觉得爷爷那一辈人真的有浓浓的家国情怀,所以就在留言区把爷爷的故事写了下来。没想到引起了不小的关注,评论区的留言我都转述给了爷爷,爷爷很感动,他还和我开玩笑说,我给他‘捅了个大娄子’。”

黄浦江和黄土地都是爷爷热爱的家乡

毛裕贵1966年来到定边,那时候的定边很少有人能用电灯,大家用的都是麻油灯,直到他参与的110千伏输电工程完工、四个变电站先后建起来,定边县才实现了全县的灯火通明。

1975年,为了进一步解决定边县通电的问题,毛爷爷自学土木、建筑方面的知识,带着同事们在定边县建变电站,“白天在工地上指导工人,晚上工人们都下班了,我就在工地上走走,一个人看资料。变电站不能盖在城里,只能盖在野地里,所以我在野地里睡过,在帐篷里睡过,在铺着麦草的院子里也睡过。当时工地附近的土壤一下雨就湿滑,人站不住。有一天雨下得特别大,泥地滑得没法走,我就在帐篷里饿了一天。帐篷漏雨,只有一件雨衣,我用唯一的雨衣把图纸和资料包起来,我想,人能淋湿,这些宝贵资料千万不能湿。”

毛老感慨万千地说,自己出生在上海的黄浦江边上,但大半辈子都生活在陕西的黄土地上,黄浦江和黄土地都哺育了一代又一代中华民族的老百姓,都是他热爱的家乡,“定边的老百姓特别淳朴,对我也很尊敬,总是‘毛老毛老’地喊我。现在的定边比起当年真的有了翻天覆地的变化,我真的特别为定边感到开心!”

感谢那段清华时光

几乎和清华大学电机系同岁的毛爷爷说,如今想起清华大学来还热泪盈眶,“刚到清华的时候,特别惊喜,因为从来没见过这么漂亮的房子、这么漂亮的大礼堂,我们宿舍在大礼堂的边上,是一幢四层的小楼,每间房都装着纱窗,窗外还布满了常青藤……”

毛爷爷说,当年觉得能进入这么漂亮的大学学习真的是太幸福了,所以大家都特别珍惜,同学们学习都特别努力,“那时候上课是没有教材的,老师都是根据自己的讲义上课,我们用笔把知识点写下来,课后还要反复看,当时心里的想法很纯粹,就是要努力把知识学好,将来要报效祖国。”

那时,清华大学实行的是5分制,毛爷爷毕业时每门功课都是5分,毕业后,他就被分配到电力部北京技术改进局(现在的电力科学院)从事高压的研究工作。上世纪50年代,为响应国家号召支援大西北,他去了西安,1966年,又辗转到了定边县,后来就在定边扎了根。

毛爷爷云淡风轻地说:“其实,我是清华大学里最平凡的一名学生,到如今,我仍旧很感谢那段一心求学的清华时光,那时候学到的很多东西,都让我受益终身。” (摘自6月4日《扬子晚报》)