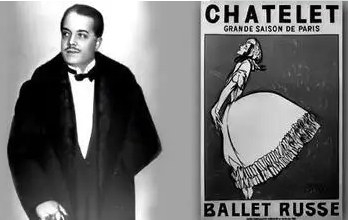

100年前,艺术经理人谢尔盖·佳吉列夫(见图)点燃了欧洲人对俄罗斯的兴趣与热情。

打造“艺术世界”

提及佳吉列夫,人们总会联想到他率俄罗斯芭蕾舞团西征欧洲,引起轰动,观众开始对俄罗斯的神秘趋之若鹜。然而,很少有人知道,正是他创建了“艺术世界”这个云集俄罗斯当时一流画家的团体,并创办了同名杂志。1898年,创刊号付梓之时,他才26岁。

佳吉列夫在圣彼得堡大学的专业是法律,课余时,他喜欢到圣彼得堡音乐学院跟著名作曲家里姆斯基-科尔萨科夫学乐理,又酷爱画画,索性开始为著名画家主办展览、编杂志。他还参与了俄罗斯两大歌剧芭蕾圣殿即莫斯科大剧院、圣彼得堡玛丽娅剧院(又译马林斯基剧院)的正式刊物《皇家剧院年鉴》的编撰。

但他一举成名是在国外。1907年,他于巴黎举办了一系列以俄罗斯音乐为主题的演奏会;一年后,他又率两所皇家剧院的明星赴欧洲巡演,在巴黎大歌剧院演出了穆索尔格斯基的《鲍里斯·戈杜诺夫》。扮演沙皇鲍里斯的是作家高尔基的好友、低音之王沙利亚平(又译夏里亚宾),后者对沙皇形象丝丝入扣的演绎倾倒了无数观众。自那时起,佳吉列夫决定每年都率团去欧洲巡演。

《春之祭》的重生

首位拥有国际声誉的俄罗斯作曲家当属柴可夫斯基。然而,最终让欧洲人心悦诚服、彻底接受俄罗斯人在音乐和芭蕾方面创新的,是里姆斯基-科尔萨科夫的弟子斯特拉文斯基。他与佳吉列夫的合作取得了巨大成功。

1913年,《春之祭》惊艳亮相:尼任斯基的演绎摒弃了一切旧习,癫狂唯美,摄人心魄,与斯特拉文斯基的音符中流泻出的原始、蛮荒珠联璧合。然而,首演以失败收场。担任该剧舞台设计的画家尼古拉·勒里希回忆道:

我还记得首演时观众吹起了口哨,大喊大叫,完全压住了音乐的声音。谁知道呢,或许人们此刻正处于极度兴奋当中,就如同原始部落的幼稚人类一样,肆意表达自己的情感。

佳吉列夫并未灰心,他决定最大限度地利用首演的风波。一年后,该剧换了新的编舞,重返舞台。而人们还对上次演出的失控津津乐道,迫不及待地看新版本的热闹,这不啻为最好的宣传。俄罗斯热开始席卷欧洲。

光芒盖过名角

第一次世界大战之后的1917年,佳吉列夫又恢复了舞团的欧洲巡演,他不只跟俄罗斯的顶级艺术家合作,还将目光瞄准了西方天才。他请来毕加索和马蒂斯担任舞美设计。他跟法国作曲家加布里埃尔·福雷、莫里斯·拉威尔合作,邀请香奈儿打造戏服。流亡欧洲的俄罗斯文化名人都愿意与他合作。

当时,佳吉列夫比跟自己合作的演员、画家、音乐家更出名。从流传至今的照片上可以看出,他是个心宽体胖、充满魅力的人。不过,佳吉列夫其实对外表并不讲究。斯特拉文斯基跟他截然相反,一直是文化圈中的最佳着装男士,曾写文调侃捧红自己的伯乐:

他常穿一身旧衣服。甚至有人会善意地提醒他该定制新礼帽了(佳吉列夫的头比较大,只能定制)。他从不存钱。即便他想这样做,也未必能存下钱来。他的一切项目都相当昂贵,经常没法回本。他所做的一切,都证明他是最纯粹的完美主义者。他并不唯商业成功是骛。

佳吉列夫一生不墨守成规,就连医生的忠言也不愿意听。他不节食,终日用一盒又一盒的糖果消解焦虑,57岁时,便被糖尿病夺去了生命。 (摘自4月3日《参考消息》 [俄]谢尔盖·乌瓦罗夫文)