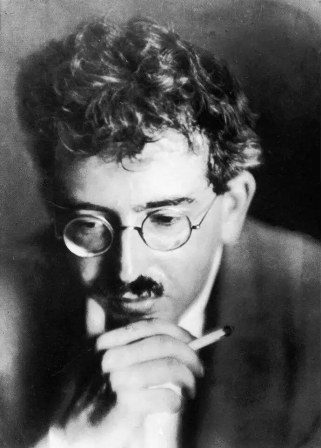

童年是一针疫苗,我已是接种者——瓦尔特·本雅明(见图)说。这话从何说起?本雅明在其《柏林童年》的序文里说,当他在1932年不得不与柏林这座他生长的城市做长久甚至永久的告别时,他就开始又一次地回忆童年,童年的画面,在流亡岁月里“最能激起我的思乡之痛”。

像普鲁斯特一样对童年回忆不断加注

本雅明从来没有“小作品”,虽然《柏林童年》里的每一则都如此短小,最短的不超过千字。他是用一种凸现“经验的深邃内蕴”的方法来书写的,与一般的回忆,一般的“轶事” “掌故”性的书写完全不同。他的家人和儿时同伴的整个外形容貌,在其中都是看不见的;他的笔所涉及的人和事物,浑然如同出自印象派画家之手,被他个人“鲜明的经验印记”完全烙了印。

在写“西洋景”的时候,他没有用一句介绍性的话来叙说这一已成历史的娱乐形式,我们只能了解到,看西洋景的人,坐在圆形的座位上,“通过两个洞口观望里面映现在远处黯淡背景上的画面”,那画面里有山峦,有火车站的浓烟,有葡萄园的藤叶,它们只能反映某个美景佳处的片段,于是看景的孩子就决定第二天再来,只是从未真的来过。在写“迟到”的时候,他说,当他轻手轻脚地慢慢穿过走廊,朝自己的教室走去时,别的教室的门后传来的喃喃自语声,在“默默地支持我”。

最有意思的是“发高烧”。一般孩子都会听大人讲,在自己几岁的时候曾生了一次怎样的病,烧到多少摄氏度,大人是怎么照顾的,送的什么医院,怎么治的病。于是,孩子日后的回忆便少不了这些信息。但本雅明的文章里没有这些。他把与发一次高烧有关的各种主观的碎片抓到手里,把它们连起来,读出来,并随时加入他就这些碎片的联想和评价:

生病其实是必不可少的,这样我才会有一个纯净的内心。由此它成了如此清新、就像每晚铺好床后等着我的那块没有一丝褶皱的床单那样洁净。通常都是妈妈为我铺床。我躺在长沙发上,看着她怎样将枕头和被子抖了抖,想着那些晚上先帮我洗浴,后又将晚餐放在瓷托盘上端到我床边的情形。从瓷托盘漆面下画着的野覆盆子枝叶群中钻出一个女人,费力地迎风举着一面大旗,上有这样一句竞选口号:“走到东,走到西,来到家里最欢喜。”

可以肯定的是,本雅明对童年有着非同一般的依恋。他的家庭在柏林算是一等一的豪富,他的父亲通过炒股拥有了万贯家资,本雅明和他翻译过的法国作家马塞尔·普鲁斯特一样,因为富裕而不仅接触到种类繁多、数量丰富的物质性的东西,更能超越用物质满足基本需求的层面,去沉思事物的新奇和个人经验的变化。无怪乎,在写到菜场的时候,本雅明连罗列蔬菜、鱼肉、瓜果的兴趣都没有,他的关注点完全在于声音、嗅觉、质感、色彩,把逛菜场变成了一次感官的探险,他用“被绒线裹着的大块头”来指代卖菜妇女,又描写妇女指点孩子走过“又滑又臭的小道”。

在普鲁斯特这里,最为人熟知的一点,就是他特别频繁的描写进餐,细致的程度比绣花犹有过之;本雅明倒是对餐食不多提及,可是他们两个都曾对众多的地点沉浸和玩味到如此程度,只要一提起一个地名,就会情不自禁地滔滔不绝。地名是一种高级的细节。

对本雅明来说,童年之所以是“疫苗”,不在于它能治愈什么,而在于它能被一次次回忆起,并一次次不断地增加内容。在一则题为“马塞尔·普鲁斯特印象”的文章里,本雅明还记下了一道轶事:普鲁斯特在出版《追忆似水年华》第一卷时,印刷厂送来了第一版,他逐字逐句地看,发现一个排版错误,立刻着手修正。等印厂的人拿到退回的清样一看,简直哭笑不得:普鲁斯特借着修正的机会,又在页边空白处拉拉杂杂地写下了许多文字。到了《柏林童年》里,本雅明有这样一句话,可算是总结普鲁斯特的方法:回忆就是一种能力,是对逝去的事物不断加注。

主持广播节目,给柏林写情书

在柏林的最后三年多的时间里,本雅明一直在做的一件事是广播。在那时的欧洲,广播是新媒体,引起了很多人的热情,许多节目做得巧妙而新颖。本雅明总共制作了大约90个广播节目,平均每月都要做两三个,频率实在很高。

除了他最擅长的读书和文学主题的节目外,他有一类节目,是应电台台长之约制作的柏林城市主题。在一次节目中,他邀请听众们,跟他一道随着雷尔斯塔布和赫塞尔去城中散步:两人都是柏林土生土长的文人艺术家,雷尔斯塔布生于1799年,他写的音乐批评文章影响巨大,直接促进了围绕古典音乐形成的德意志民族凝聚力;而赫塞尔是诗人和翻译家,和本雅明一样都是柏林犹太人,本雅明翻译普鲁斯特时与他合作,两人是趣味相投的好友。本雅明将他们对柏林的写作和自己的柏林记忆一起,编制成情境感十足的节目稿。

他深度思考过如何对孩子讲述柏林。他有很多期节目都在讲古老的故事,故事的主人公不是伟大的将军、皇帝、草莽英雄或什么勇敢的平民,而是骗子、盗匪、女巫之类。这些人很容易被遗忘,被掩盖,因为他们的存在是灰色的,跟邪恶有关。本雅明为什么要说这些人的故事?当然不是为了普法和反诈。本雅明想说,这些人的罪行和恶意,所反映出的是历史的复杂和神秘。他告诉人们,像是巫师之所以从事邪恶的服务,是因为他们自己也是受害者,从15世纪开始,教会策划了对巫师的迫害。审判女巫,本雅明说,这是最可怕的瘟疫,而20世纪的人类应该对这些被污名化的“历史弃儿”有好奇,孩子们更应该由此得到比较清晰的现实意识。

这些故事中还有一类属于“当代题材”,那就是美国的禁酒和私酒斗争。这些故事也可以吸引听众,使他们懂得世界上正在发生怎样的事情,懂得一件事正当与否,不一定取决于它是否符合国家机器制定的法令。另外还有灾难的故事:本雅明将他在童年时就了解到的庞贝城的陷落、里斯本的地震讲给听众;1927年,美国密西西比河爆发大洪水,把无数人淹为鱼鳖,本雅明也搜集了当时的报道,编成了广播稿。

至于本雅明在柏林城的最爱之地——蒂尔加登公园,他则将它开发为一个真正的“神话”,他用他读过的有趣的书,玩过的迷宫,用他自由了解的各种作家、诗人和传说人物的奇特故事来丰富它,告诉年轻的听众们,要去发现柏林,去发现自己的童年,那是一个永远充满了未知和新鲜的地方。

本雅明最后一次上广播电台做节目是1933年1月,几天之后,希特勒成了德国新任总理,本雅明开始流亡,带着他心中的童年,和他那无人可以剥夺的辉煌记忆和书写能力。童年“疫苗”无法带他回归故里,但是,他终生都可以免疫于空虚。 (摘自11月7日《经济观察报》)