这次获得第八届鲁迅文学奖诗歌奖的诗集《奇迹》,收录了韩东近几年创作的诗歌。在诗集里,他写动物,写亲人,写朋友,写死亡……几十年来,他所写的是两大主题:爱与死。

韩东的童年是在乡村度过的,父亲是位作家。1969年,8岁的他跟随父母,举家从南京下放到苏北洪泽县黄集公社。从城市到农村,他充满了新鲜感,和当地的孩子摸鱼、爬树,还学会了当地方言。但终因城乡之别,小伙伴们跟他渐渐疏离,他常常独自画画、读书。

“我很喜欢动物,跟它们的情感,相当于一种对待弱者的情感。生命是平等的,而它们在人类面前往往是弱势的。”韩东说。

这种对生命的认知,都被韩东用文字写进诗里。韩东怀揣着一颗真诚而细腻的心,潜入日常生活底部,书写着个体生命中的痛感和快感。他写友人来访畅聊,流浪汉坐在垃圾堆上,殡仪馆里遇到哭泣的女人,夜游新加坡动物园……韩东的诗歌,语言克制、冷静、朴素,但细读能感受到一种厚重与饱满,有一种暗流涌动的震撼力。

1978年,韩东考上山东大学哲学系,离开了乡村。大二那年,父亲去世,韩东回南京奔丧,哥哥拿出一本诗刊《今天》,以及一些手抄的“朦胧派”诗人的诗作。他回忆阅读的感受,心神俱震,不能自拔。

回到学校,韩东开始模仿“‘今天’诗人群”的风格写诗,模仿他们结社、创办民刊。毕业后,他被分配到西安财经学院当老师。教书之余,他创办诗刊《老家》,并陆续发表诗作。1984年,韩东调回南京,在一所高校教授马列哲学。很快,他就融入南京诗歌圈。1993年,韩东辞掉工作,专职写作。

在南京生活几十年,韩东并不刻意书写南京的标志性生活。“我常常觉得自己没有故土和家园,无论是地理上还是精神上。”这使得他写作更多关注身边的人的故事和生活。比如他的小说,没有苏童式的田园风光和旧时宅院,也看不到叶兆言的金陵余韵,只是平庸的城市与同样平庸的日常生活。故事的主角,多是城市里的知识分子。但韩东写的不是他们被身份、职业塑造出的模样,而是他们置身于日常琐碎生活之中的种种行状。

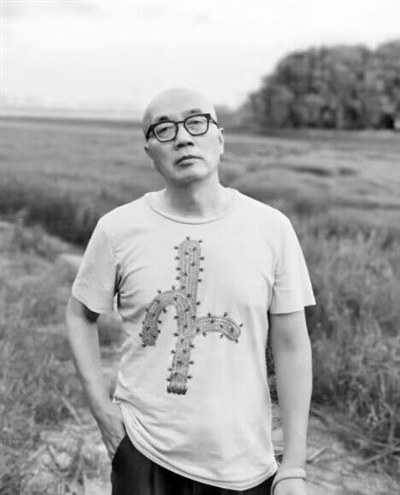

如今的韩东是谦和的,他生活简单,平日里写作、读书、陪家人、遛狗,偶尔参加一些饭局和聚会。韩东说,写作是心灵到心灵的道路。他有一个理想,“很多年后,我早已被时间遗忘了。有一位年轻人,一次偶然的机会,翻到了我的诗集,并不知道我是谁(就像我不知道他是谁),一读之后就放不下了。一个下午就这么过去了,天也黑了,图书馆关闭的铃声响起……”

(摘自10月19日微信公众号“人民文娱” 陈娟文)