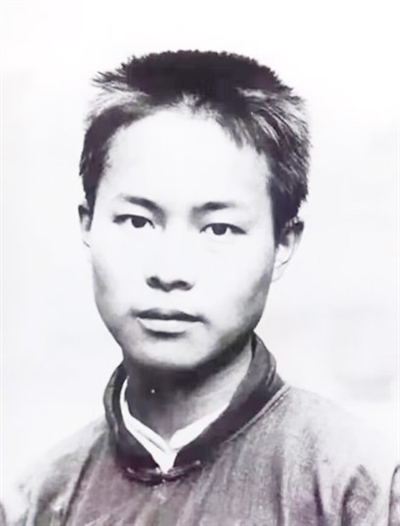

1922年,沈从文在湘西

沈从文最早发表的作品是哪一篇?通常认为是1924年12月22日发表于《晨报副刊》的《一封未曾付邮的信》,《沈从文全集》(包括4卷《补遗卷》)及《沈从文年谱》(下简称《全集》和《年谱》)均持此说。然而,该文并非沈从文真正的初刊文。关于这一问题,他本人有过若干次说明。1931年3月2日,沈从文在《传略(从文自序)》中写道:

最先写文章是在北京《晨报》的“北京栏”得到发表的机会。那里只需要一个滑稽的天分就容易办好的。第一次用一个别名写的短文,报酬为书券五角。

《年谱》则依照沈从文的回忆及《晨报·北京》相关资料,做出以下记录:

12月29日,《晨报·北京栏》杂纂部发出催沈从文领取稿酬的通知,稿酬为五毛钱的书券。这说明此前沈从文在这个专栏发表了文章,这是可推测的沈从文发表最早的作品,但篇名和署名均已不可考。《晨报·北京栏》首创于这年的12月,故估计沈从文这篇作品发表于12月的中上旬之间。

尽管此文及笔名已被认定“不可考”,但笔者根据《晨报·北京》栏原刊和沈从文相应的回忆,结合沈从文常用语汇、所关注话题等若干线索,尝试对此问题做一论述。

刊出沈从文文章的《晨报·北京》是《晨报》的下属栏目。《晨报》原名《晨钟报》,1916年8月创办于北京,1918年更名《晨报》,维持至1928年6月停刊,以“商榷时政得失,宣究民群疾苦”为办报发言宗旨;《晨报·北京》始于1924年12月1日,后随《晨报》一同停刊。《晨报·北京》所刊载的文章,除少量专论外,大都为500字以内的短章,涉及面也不出时事新闻、城市热点、家长里短等范畴。

该栏目1924年12月1日-19日的文章中,有一篇值得格外关注:刊于12月19日的《北京不冷的原故》。之所以值得注意,尚不在于文章内容和行文风格,而在于“身小人”这一署名。作者署名中的“身”字不自然,似乎是将作为部首的“身”排成了单字,与同时期《晨报》其他“身”字的排印效果对比后更为明显。这不禁让人怀疑,“身小人”之“身”或许本身就只是一个部首,与“小”字组合为一个单字:“身小”。

早期的沈从文,一方面因为“文字还掌握不住”,另一方面则有意展示方言蕴含的生命力和乡土气息,时常在作品中使用方言词汇。按李蓝的说法,凤凰方言属于西南官话下的湘西小片,彭泽润、彭建国将湘西小片细分为常澧、吉永、怀靖三区,凤凰方言被划入怀靖片区;各个小片区之间彼此影响和交融,共享了一部分方言词汇,“身小”即其中之一。由蒋宗福的考订可知,“身小”读nang(阴平),会意字,指瘦小或细长,其历史也相当悠久,南朝梁的《玉篇·身部》就已收入。

沈从文早期作品中,“身小”字并不罕见,如《市集》中描述河流之细,“前面濒着一条身小儿的河”;《屠桌边》中写银钱之少,“有时加贝老太爷还跑到他案桌边来,说是喂猫崽,要他割十个身小钱的猪肝呢”;《代狗》中形容代狗年龄之小,“你不瞧石家身小代狗同鸭毛崽不是天莫亮就爬起来上坡吗!”等等,他年少从军,因年龄尚小被战友称为“身小师爷”,凌宇的《沈从文传》第三章标题,就是“身小师爷传奇”。

可见,“身小”字确为沈从文常用的方言词,加上其并不常见——《现代汉语词典(第7版)》《辞海》《辞源》中皆未收录,已经成了沈从文笔下标志性的湘西语汇之一。也正因其少见,很难有现成的铅字字钉,编辑有时会用偏旁拼接,或以形近字代替。比如刊于《晨报·文学旬刊》的散文《到北海去》:瘦身小弟弟用这手巾满满的装一包欢喜还我罢。”其中“身小”被误排为“腰”,1926年收入单行本《鸭子》时才校正。

结合“身小”字与沈从文之间的联系,所谓“身小人”者实际上是“身小人”的拆分体,意为“年轻人”或“瘦小的人”,与沈从文惯用的“身小孙”“身小崽”属于同一系列。 (摘自《现代中文学刊》2022年第5期 罗帅文)